清晨的薄雾笼罩着曾家山,41岁的陈永明像往常一样早早来到田间。这位身材精瘦的村支书,正弯腰仔细查看着蔬菜的长势。土生土长的他比谁都清楚这里的前世今生。

曾家山位于四川省广元市朝天区,以“海拔1300米、负氧离子33000个/cm³、夏季年均气温23℃”的“三个三”闻名遐迩,更享有“中国十大避暑名山”的美誉。独特的高山气候,孕育了一片片生机勃勃的高山露地蔬菜田。作为全国绿色农业示范区,朝天区拥有四川最大的高山露地绿色蔬菜基地,编织了无数种植户的致富梦想。

但在十几年前,这里还是“牛耕人种”的景象。

“废铁”变“宝贝”

2008年,陈永明从深圳返乡创业。那时的曾家山,村民们还沿袭着祖辈传下来的耕作方式,对改变充满抗拒。陈永明渐渐发现,改变传统的农耕“思维”,是非常迫切的事儿。

“一头牛一天只能耕一亩地。我就想,得改变这种状况。”陈永明回忆,当他把第一台东方红704拖拉机开回曾家山时,围观的村民们议论纷纷,甚至有人笑称它是“废铁一坨”。陈永明没有辩解,而是说服种植大户拿出三亩地做试验。拖拉机深耕过的土地土层厚实均匀,来年庄稼长势明显优于人工耕作。就这样,在陈永明的一次次试验后,一台台农机逐渐开进了曾家山的田间地头。

真正的挑战在于改造机械。曾家山地形崎岖,普通农机难以适应。陈永明四处学艺,改造机械以适应山地耕种。借助国家农机补贴政策,他买回第一台微耕机,为了调整播种机的吸盘精度,他和伙伴们日夜琢磨,最终将原本吸附两三颗种子的装置改为精准的“一颗一落”。结果让人惊喜:机器一天能耕三四亩地,效率翻了几倍。

陈永明花了近三年的时间,才让村民们接受农机种植。2014年,他成立英明农机专业合作社,不仅提供全程机械化服务,还培养了大批农机操作手和维修人员,带动社员年增收3000余元。

如今,曾家山已建成两个综合农服中心,拥有大中型拖拉机15台、各类农机300余台套。陈永明创建的500亩机械化示范区,耕种收综合机械化率达81.04%,其中马铃薯生产更实现全程机械化。当初的“废铁”,成了村民眼里的“宝贝”。

种得好不如卖得好

在解决了机械化耕种难题后,陈永明很快发现了新的挑战。

2017年,他流转上百亩土地种植蔬菜,却因市场波动屡屡受挫。“看着包菜烂在地里,收购商拼命压价,那种滋味真像刀割一样。”痛定思痛,他带着村民算起了“市场账”:单一品种种植风险大,必须“把鸡蛋放在不同篮子里”。

于是,在政府引导和政策支持下,曾家山的“种植版图”开始科学重构:辣椒、包菜、茄子等按市场需求分比例种植,形成灵活的“蔬菜组合拳”。“市场缺什么我们就补什么,什么价高就多种些。”这种多元化种植策略很快见效,但陈永明知道,这还远远不够。

最大的转机出现在2020年,随着东西部协作的推进,陈永明有机会到杭州考察学习,与生鲜供应链企业明康汇进行了交流。明康汇的“订单农业”模式让陈永明豁然开朗。来自各地的高山蔬菜,带着独一无二的品牌包装,通过冷链物流,跨越千山万水,定点直达明康汇的生鲜门店货架。他仿佛看到了曾家山的未来。“菜还没下地,销路就有着落,这不正是我们梦寐以求的吗?”回村后,他立即着手推动合作。

在杭州市滨江区有关政府部门的积极推动下,陈永明作为本地农业带头人,仅用7天时间,就组织了第一批圆白萝卜发车,目的地是千里之外的杭城。然而,第一车却因冷链技术不成熟亏损了4万元,村民们对新的分拣标准也充满疑虑:“种了一辈子菜,现在还要‘考试’?”但陈永明没有退缩,带领团队反复试验,终于攻克了运输难题;而随着蔬菜卖出好价钱,质疑声也逐渐变成了支持声。

2023年,曾家山蔬通过明康汇的渠道直供亚运会的餐桌。2024年,又在明康汇专业团队的技术指导下,当地农户参与了系统的农产品质量与安全专场培训,掌握了从采收、预冷到加工、发货的全套标准化技术。

“以前论堆卖,现在论颗挑。种菜更有标准了,销路也更稳定。”陈永明说。合作后,蔬菜需经过农残检测、分级分拣,达标才能装箱。从品种选择到种植标准,从分拣包装到冷链运输,曾家山的蔬菜产业开始了一场全方位的升级。“广供杭州”这条跨越千里的通道,不仅让时令蔬菜从田间直达餐桌,更让现代农业的理念在山乡生根发芽,走出了一条“朝天”致富路。

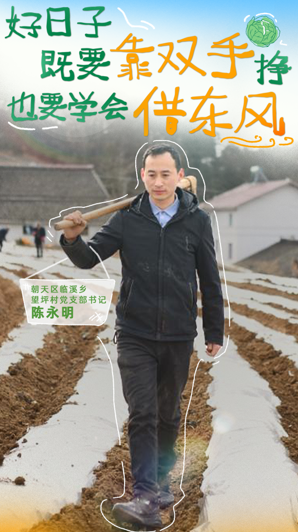

变化不止在田间。现在技术工人年收入可达10万元,70岁的老人也能挣两万元;村里矛盾少了,信访量也变成了全区最低。“收入上去了,人心就齐了。”这样的转变让陈永明总是会想起杭州之行。“早该走这条路了。以前是看天吃饭,现在要懂市场规律。”他望着远去的冷链车说道,“好日子既要靠双手挣,也要学会借东风。”

在返乡扎根农业的这些年里,陈永明既是这片土地变迁的见证者,更是积极的推动者和奋斗者。从最初推广农机具,到后来成立合作社,再到如今对接东部市场,他经历了太多“第一次”:第一次引进新型农机时村民的质疑,第一次对接东部企业时的忐忑,第一次冷链运输失败时的挫败……每一次的“高山试验”都更加坚定了他的决心:“一定要改变大家的观念,”他坦言,“要让乡亲们明白,种得好更要卖得好。”

地还是那块地,路已不止一条

经过多年的发展,“曾家山蔬菜”已成功创建为中国驰名商标。这里的高山蔬菜品种丰富多样,包括甘蓝、辣椒、西葫芦等多个品类,其中圆白萝卜和红皮萝卜格外鲜甜。

更值得一提的是,这里的农产品品质卓越,拥有国家地理标志保护产品和地理标志证明商标11个,有机或有机转换产品50个,国家绿色食品A级认证10个,曾家山甘蓝荣获全国果菜产业百强地标品牌和全国名特优新农产品,曾家山山葵被农业部评定为“中国好食材”。

如今,这些优质农产品正走向更广阔的市场。

2025年端午,曾家山的蔬菜带着泥土的芬芳走进杭州。在消费帮扶活动的展台上,一颗颗圆润的白萝卜、一筐筐鲜嫩的牛心包,讲述着从高山到都市的蜕变故事。

更令人欣喜的是,在曾家山,高山蔬菜产业已经与旅游业紧密融合,形成了一条集观光、采摘、体验于一体的产业链条。种植户们依托高山蔬菜产业,发展康养度假、休闲观光等“后备箱”经济,吸引了大量游客前来体验乡村生活并品尝高山蔬菜的美味。这种农旅融合的发展模式,不仅为种植户们带来了更多的收入来源,也提升了曾家山的知名度和美誉度,让这片神秘的土地更加充满生机与活力。

“地还是那块地,但路不止一条了。”陈永明望向远处的山峦,想象着五年后的曾家山——源源供货的蔬菜、全新的“曾家山蔬”高山蔬菜品牌、更快的物流网络。他深有感触地说,“有政府引路,企业助力,再加上乡亲们的齐心协力,曾家山的明天一定会更好。”山间的晚风吹过,带着蔬菜的清香,也带着人们对美好生活的向往。

后记:

当大山的坚守遇上山外的机遇,这片土地就会长出不一样的希望。

从牛耕到机械,从滞销到订单,陈永明的故事没有豪言壮语,只有一双沾满泥土的手和一颗不甘守旧的心。他说:“扶‘贫’,不如扶‘智’。农业最需要的是思维的转变。”而曾家山的蜕变,正是无数个“敢为人先”垒起的希望。

如今,他的方向盘换成了遥控器,但望去的仍是同一个方向——让家乡的优质蔬菜,被更多人看见。为了这片生他养他的土地,为了曾家山人更加美好的明天。