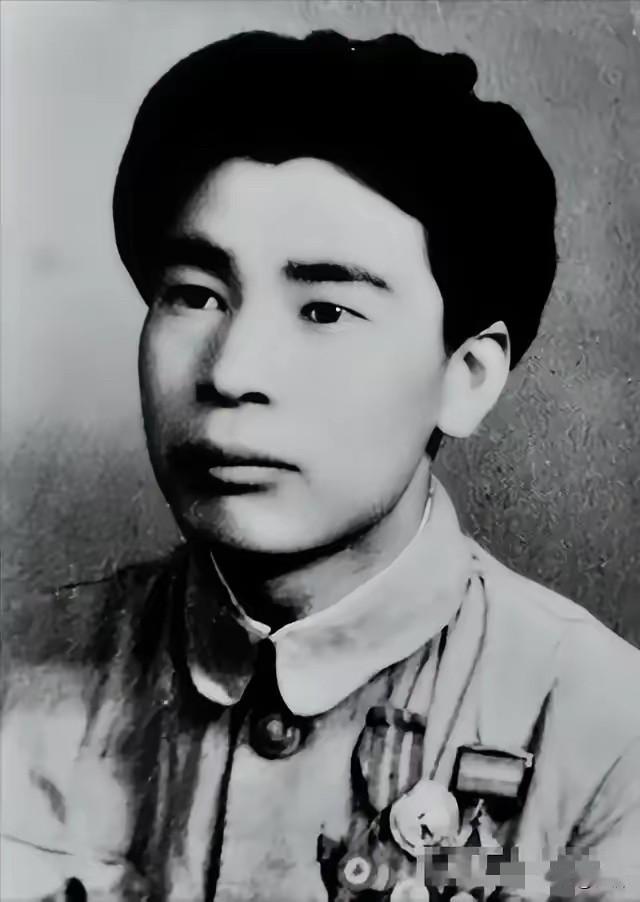

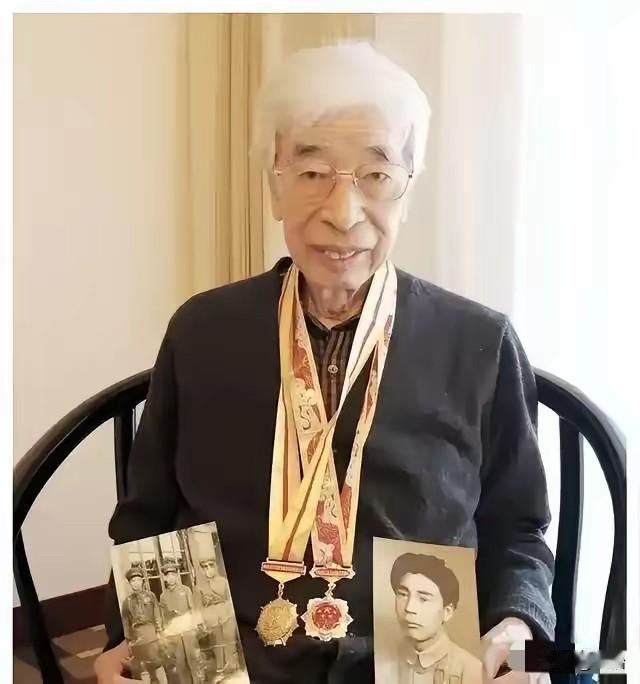

1948年,日本人砂原惠,改名换姓化名张荣清,并谎报中国国籍,加入解放军,在辽沈战役中屡次立功,参加抗美援朝,但不久之后他的身份暴露了。 “你是日本人怎么能当中国军人,你的审查怎么过的,你加入我军要干什么?” 这话像块石头砸在砂原惠心上时,他攥着枪的手都在抖。那会儿他刚从朝鲜战场的硝烟里撤下来,棉衣上还沾着冻硬的血渍,脸上的冻伤还没好利索。 谁能想到,这个在辽沈战役里抱着炸药包炸碉堡、被战友喊“老张”喊了快两年的汉子,户口本上该写着“日本”? 砂原惠打记事起就没见过日本的模样。1938年,他跟着父母从日本来到中国东北,父母是被强征来的开拓团成员。1945年日本投降,开拓团溃散,父母在混乱中没了踪影,那会儿他才12岁,揣着半块冻硬的窝头在雪地里缩了三天,是辽宁阜新的一对张姓夫妇把他拽回了家。 张家夫妇没念过书,只知道这娃可怜,给他取了个中国名字叫张荣清,教他说东北话,带他下地干活。村里有人骂他是“小鬼子”,养父就抡着锄头护在他身前:“啥鬼子不鬼子的,都是爹娘养的娃,现在是咱老张家的人!” 1948年解放军招兵,15岁的砂原惠瞒着养父母报了名。填表时,“国籍”那一栏,他想都没想就写了“中国”。在他心里,阜新的土炕比日本的故乡实在,养父母的唠叨比所谓的“祖国”亲切。他想穿上军装,不是为了啥身份,就想护住那些像养父母一样的人——他们刚从日本兵的祸害里喘过气,不能再遭罪了。 辽沈战役打锦州那会儿,他所在的连负责攻一个高地。敌人的机枪压得人抬不起头,班长喊“谁去炸掉它”,砂原惠第一个滚了出去。腿被弹片划开个口子,他咬着牙爬,心里就一个念头:不能让班里的人再倒下,他们还等着打完仗回家娶媳妇、种庄稼呢。 战后评功,他得了枚三等功奖章,偷偷寄回了阜新。养父母收到信,在村里逢人就说“俺家荣清出息了”,谁也不知道这“出息的儿子”,户口本上该是个日本人。 直到1950年冬天,部队在朝鲜休整,登记家属信息时,他写了养父母的名字,却在籍贯一栏含糊其辞。干事多问了一句“老家具体在哪?是不是有啥难处?”,他一慌,漏了句“其实……我不是生来就叫张荣清”。 身份就这么捅破了。 被质问的那天,砂原惠没辩解“我是中国人”,只是把那枚三等功奖章掏了出来,又指了指胳膊上的伤疤:“首长,我爹娘没了后,是中国人给我饭吃,给我地方住。我打仗,不是为了日本,也不是为了混个身份,就是想让那些给我饭吃的人,能过上安稳日子。” 审查的人查了他两年,翻遍了他的档案,找遍了和他并肩作战的战友。战友们都说:“老张冲在最前面,炸碉堡时没皱过眉,分干粮时总往新兵手里塞,他是不是日本人,咱不管,他是咱战友。” 后来,部队没把他赶走。让他继续留在队伍里,只是档案上多了一行字:“砂原惠,日本籍,化名张荣清,立场坚定,作战英勇。” 有人说,那会儿对日本人防着点没错,毕竟刚打完仗,谁心里没点疙瘩?可也有人说,看一个人,得看他做了啥,不是看他生在哪。砂原惠后来在朝鲜又立了功,回国后还成了中日友好协会的成员,一辈子都在说:“我身上流着日本的血,但养我长大的是中国的土,我得对得起这两片地方。” 这世上的身份,有时候真挺复杂的。国籍是印在纸上的,可心在哪,或许只有自己和身边的人才清楚。砂原惠用一辈子证明的,到底是“日本人”这个标签,还是“一个想护住恩人、守住和平的人”? 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。