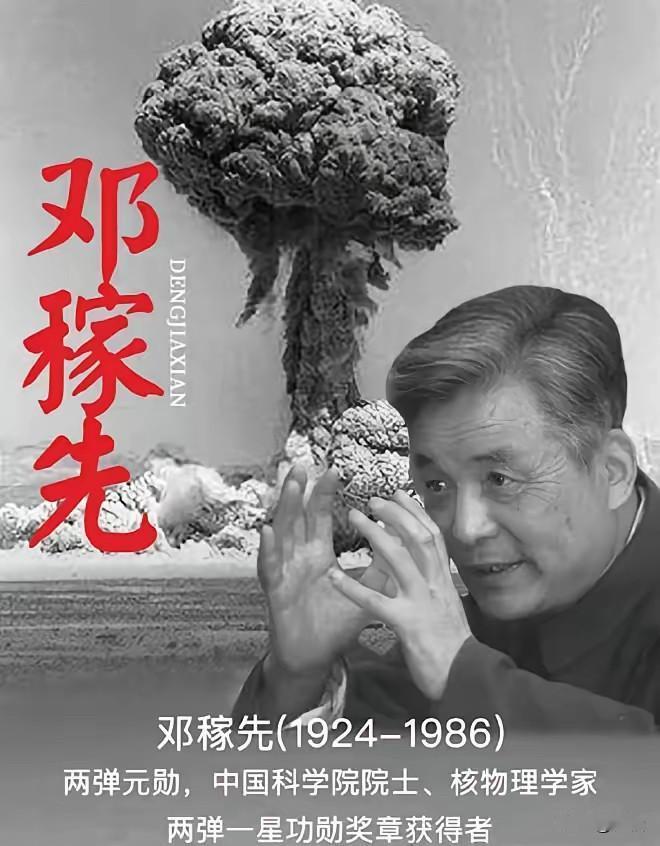

1986年7月,弥留之际的邓稼先突然提出一个愿望,想要再去看一次天安门。轿车即将驶过天安门时,一直沉默不语的邓稼先突然问一旁的妻子: “你说,30年以后还会有人记得我吗?” 许鹿希的眼泪“唰”地掉了下来,砸在邓稼先盖着的薄被上。她赶紧别过脸擦泪,手却不敢松开他的手——那双手,曾经能精准计算核裂变的轨迹,能稳稳握住实验仪器,现在却连握拳都费劲,指缝里还留着洗不净的细小茧子,那是常年握笔、拧螺丝磨出来的。 她想起1958年那个夏夜,邓稼先回来时带着一身风尘,从包里掏出个红布包,里面是块给女儿买的水果糖。“组织调我去做个重要项目,”他说得含糊,“可能很久不能回家。”她追问地点,他只说“在西北”;追问多久,他低头抠着糖纸:“不好说,也许十年,也许更久。” 那晚,他把女儿抱在怀里哼了半宿儿歌,天没亮就走了,门框上还留着他按过的手印,沾着点从实验室带回来的滑石粉。 这一走,就是整整八年。第一次探亲,他瘦得脱了形,军装袖口磨破了,裤脚沾着土。女儿躲在门后,怯生生地喊“叔叔”,他愣了愣,从口袋里摸出颗奶糖递过去,声音涩得厉害:“我是爸爸啊。” 那天晚饭,他扒了三大碗米饭,说在戈壁滩吃惯了掺沙子的窝头,家里的白米饭香得“能吞掉舌头”。许鹿希注意到,他夹菜时手会轻微发抖,问起时,他只说是“风刮的”,后来才知道,那是长期在辐射环境下工作落下的毛病。 1979年那次事故,他是瞒着家里去处理的。核弹试验装置意外失控,他推开身边的年轻人,自己冲上去徒手捡拾碎片。同事后来跟许鹿希说,当时他防护服的领口没系紧,脸上溅到了放射性物质,“老邓笑着说‘没事,我皮糙肉厚’,其实回来就吐了血”。 那次之后,他的身体肉眼可见地垮了,头发大把掉,咳嗽从没断过,却还天天往实验室跑,说“还有几个数据没算完”。 车缓缓驶过天安门城楼,邓稼先的眼睛亮了些。他忽然轻声说:“1964年10月16日,第一颗原子弹炸响那天,我们在罗布泊的帐篷里,收音机里放着《东方红》,老钱(钱三强)哭了,说‘中国人终于不用再怕别人卡脖子了’。” 他顿了顿,呼吸更急促了,“那天晚上,我望着天上的星星,就想起天安门的灯,想着什么时候能带着你们来看看,看看这安稳的日子。” 许鹿希的心像被揪着疼。这些年,他没给家里寄过一张工作照,没说过一句工作细节,连通信地址都是代号。儿子高考想报物理系,他却劝“学个医学吧,能救死扶伤”;女儿结婚,他唯一的嫁妆是本写满批注的《核物理导论》,扉页上写着“愿你永远活在阳光下”。他把所有的光芒都给了国家的核事业,自己却躲在最暗的角落里,连病痛都瞒着。 “会记得的。”许鹿希握紧他的手,声音带着哭腔,“你看路边那些背着书包的孩子,他们能安安稳稳上学,不用怕别人扔炸弹,就会记得有群人在西北的戈壁上,用命换来了这份安稳。” 邓稼先的嘴角慢慢扬起一点弧度,像个得到答案的孩子。他闭上眼睛前,最后望了一眼天安门上的国徽,轻声说:“那就好,那就好……” 他哪里是怕自己被遗忘?他是怕那些和他一样埋名戈壁的同事——那个在试验中瞎了一只眼的工程师,那个为了保护数据被烧伤的技术员,那个牺牲时才28岁的操作员——他们的名字没被刻进纪念碑,他们的故事没被写进课本,会不会像罗布泊的沙粒一样,风一吹就没了痕迹? 30年过去,天安门的灯依旧亮着,广场上的孩子换了一代又一代。他们或许不知道邓稼先的名字,但他们知道,中国有了自己的核武器,不用再看别人脸色;他们知道,深夜里的万家灯火,背后有群人曾把黑夜扛在肩上。 你说,真正的伟大,是被人时时刻刻记在嘴里,还是活在自己守护的那些安稳日子里? 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。