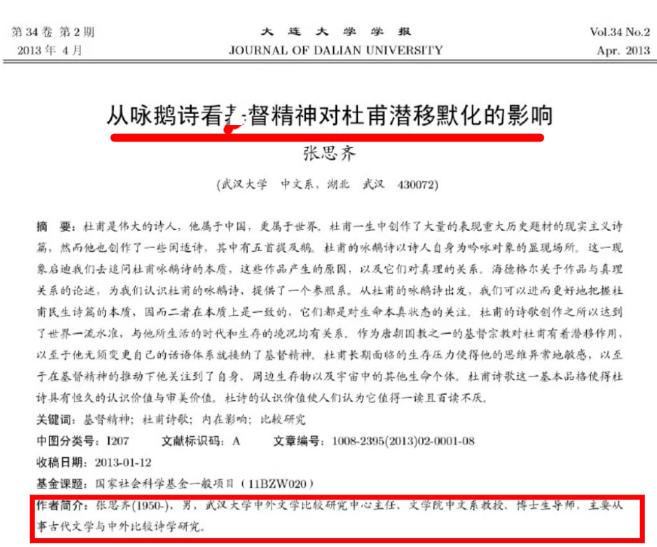

[太阳]武汉大学博士生导师、文学院中文系张教授,做梦也没想到自己的一篇证明“杜甫能写出《咏鹅》是因为受了西方影响”的论文,就这么水灵灵地从论文库里被抬了出来…… 信源:长江日报——武大教授:杜甫与小自己1177岁海德格尔是知音 武汉大学恐怕自己也没想到,一场沸沸扬扬的师德风波,竟会牵扯出另一桩更为离谱的学术丑闻。 起初,看客焦点只是一起反转再反转的“杨某某事件”。事件的处处反转漏洞,迅速点燃了公众情绪,这所百年名校的声誉简直是一夜之间就要塌。面对汹涌的民意,校方显得手足无措。 校长在回应媒体时,说了两句意味深长的话。“事件正在处理中”背后是没日没夜的紧急会议和补救方案;而“等待上级的决定”,则干脆地挑明了,能给武大这所教育部直属高校下定论的,只有教育部自己。 公众的期待也因此投向了更高层面,无数人呼吁,此事必须一查到底,绝不能和稀泥,否则动摇的将是中国整个高等教育的公信力。 然而,就在所有人都等着看这场师德危机如何收场时,事情的发展却拐进了一个谁也想不到的方向。愤怒的网友们本着“挖萝卜带出泥”的心态,对武汉大学展开了一场声势浩大的舆论“考古”。谁知,这一挖,还真挖出了一枚埋了十几年的“学术炸弹”。 这枚炸弹,是篇老早就在数据库里躺平的论文,作者是该学校文学院的博导。光看题目,就足以让人大跌眼镜——《从咏鹅诗看基督精神对杜甫潜移默化的影响》。 文章的观点在题目中不言自明,但他选择的切入点,更是荒谬到了极点,正是《咏鹅》这首诗。可一个最基本的事实是,《咏鹅》的作者是初唐的骆宾王,他去世的时候,杜甫还没出生呢。 常识都搞错了,文章的基础也就彻底塌了。不过,这并没能阻挡大教授硬造他那套驴头不对马嘴的框架。他在文中先是声称杜也写过咏鹅诗,紧接着就把话题生硬地拐到德国哲学家身上,最后得出一个惊人结论:杜甫精神的源头,都是基督精神。 这种论证不仅无视了当时文化宗教相关的史实,更是把几个风马牛不相及的人物、理论和时代强行“拼凑”在一起。与其说这是学术研究,不如说是一场东拼西凑的马戏。 如果说,“杨同学案”暴露的是一所名校在师德管理上的漏洞,那么“张教授论文事件”则无情地揭开了其学术治学上的沉疴。 这两起看似不相干的事件,本质上都指向了同一个根源:诚信危机。当一所学术殿堂的内部监督与自净能力形同虚设,歪风邪气就有了滋生的土壤。它既可能纵容道德失范,也可能孕育出挑战常识的学术怪胎。 如今,双重危机叠加,正以前所未有的力度,动摇着社会对“985名校”这块金字招牌的信任。武汉大学正站在一个艰难的十字路口。它需要处理的,不只是眼前这两件具体的丑闻,更是背后深层的信任危机与学风问题。