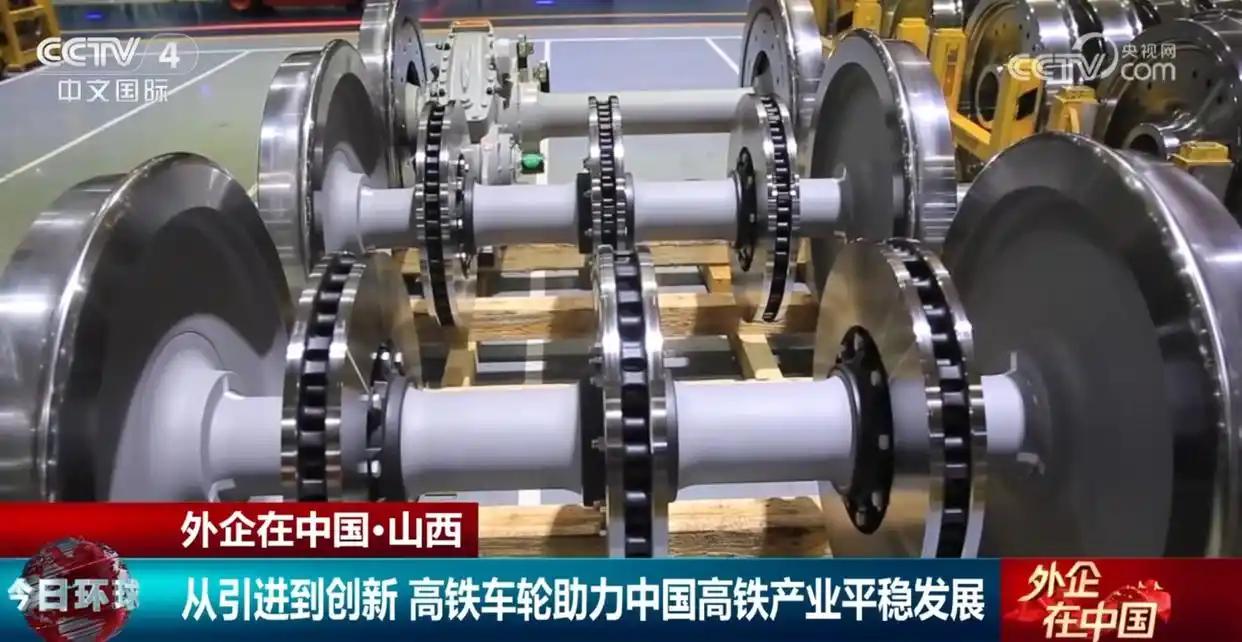

“给钱也不卖给中国。”为了打压中国发展,日本和德国联合断供高铁车轮,毁掉了中国上亿订单。他们还没来得及得意,就被中国的“应对措施”彻底打脸! 当初中国高铁发展得特别快,线路越修越多,关键零部件的需求也越来越大。可高铁车轮这样的核心技术,国内一时还没完全掌握,很多还要靠日本、德国这些老牌工业国家供应。 看着中国高铁市场这么大,他们眼馋不已,但又不愿让中国技术追上来,于是两家合计了一下,直接掐住了最要紧的车轮供应。 这么一闹,价值好几亿的高铁订单说没就没,国内很多项目一下子陷入停顿,很多人这才真正感受到,这些小小的铁轮子其实对整个高铁系统有多要紧,线路修的再长,没有车轮一切都白搭,马上用不上。 其实中国高铁一开始,技术底子薄,各种设备零部件除了靠自己努力,市场换技术的方式也少不了,八九十年代引进合作者,进口整车、关键部件,其实就是现实选择。 长期下来,慢慢也显出隐患,等高铁大发展,订单规模一上去,日本德国原来的“伙伴”就改了脸,彻底变成了看竞争对手。 日本、德国这次断供,并不是临时起意,其实他们看得很明白,要是让中国完全掌握了高铁车轮等关键技术,以后全球高铁市场他们就没啥优势了,断供就是想直接按住中国高铁的发展速度,让产业升级卡壳。 但事态没有他们预想的方向发展,面对断供,国内没有选择低头,而是火速行动,组织科研团队,攻坚这些卡脖子的技术,全国各地的专家、工程师一批批投入到高铁车轮的研发中,从合金配比到锻造、热处理,大家研究细到每一个参数,反复实验。 制造高铁车轮并不是简单的炼钢,需要极高的强度和耐磨特性,还得适应各种复杂环境,没了进口产品,科研团队只能天天泡在实验室,测试一个又一个方案,直到做出性能可比肩国外的样品。 光是测试环节就很严苛,要把车轮送上线路,拉着试验列车在各种气候下跑上好几万公里,确保全都达标。 经过这番折腾,第一批国产高铁车轮总算顺利下线,最难得的是,这些自主产品性能不仅能顶得住,还达到了国际水准。 有的指标甚至优于原来进口货,成本也更低,中国高铁大型项目恢复进展,国产车轮立马全面替代进口,成为新线路标配。 外面原本断供的企业本来想等中国低头认错,哪想到中国速度这么快,难题一解决,还反过来抢了他们生意,后面“复兴号”这些新车型,清一色全用上国产车轮,随着中国高铁技术走出国门,车轮出口也跟着大幅增加,连老外都盯上了中国制造。 日本、德国原先的垄断局面彻底松动,当初的封锁反倒成了帮中国练兵,国内不少人也看清楚了,依赖外部技术能省点力,但真正关键的东西早晚得掌握在自家手里,靠别人永远不踏实,出了问题还得自己扛。 这一次,整个产业链都升级了,不光解决了单一问题,更推动了中国高铁整体水平的大提升,市场换回来的只是短暂的便利,只有靠自己琢磨、动手做出来的技术,才是最可靠的底气。 信源:从“引进来”到不断创新 高铁车轮助力中国高铁产业平稳发展——光明网