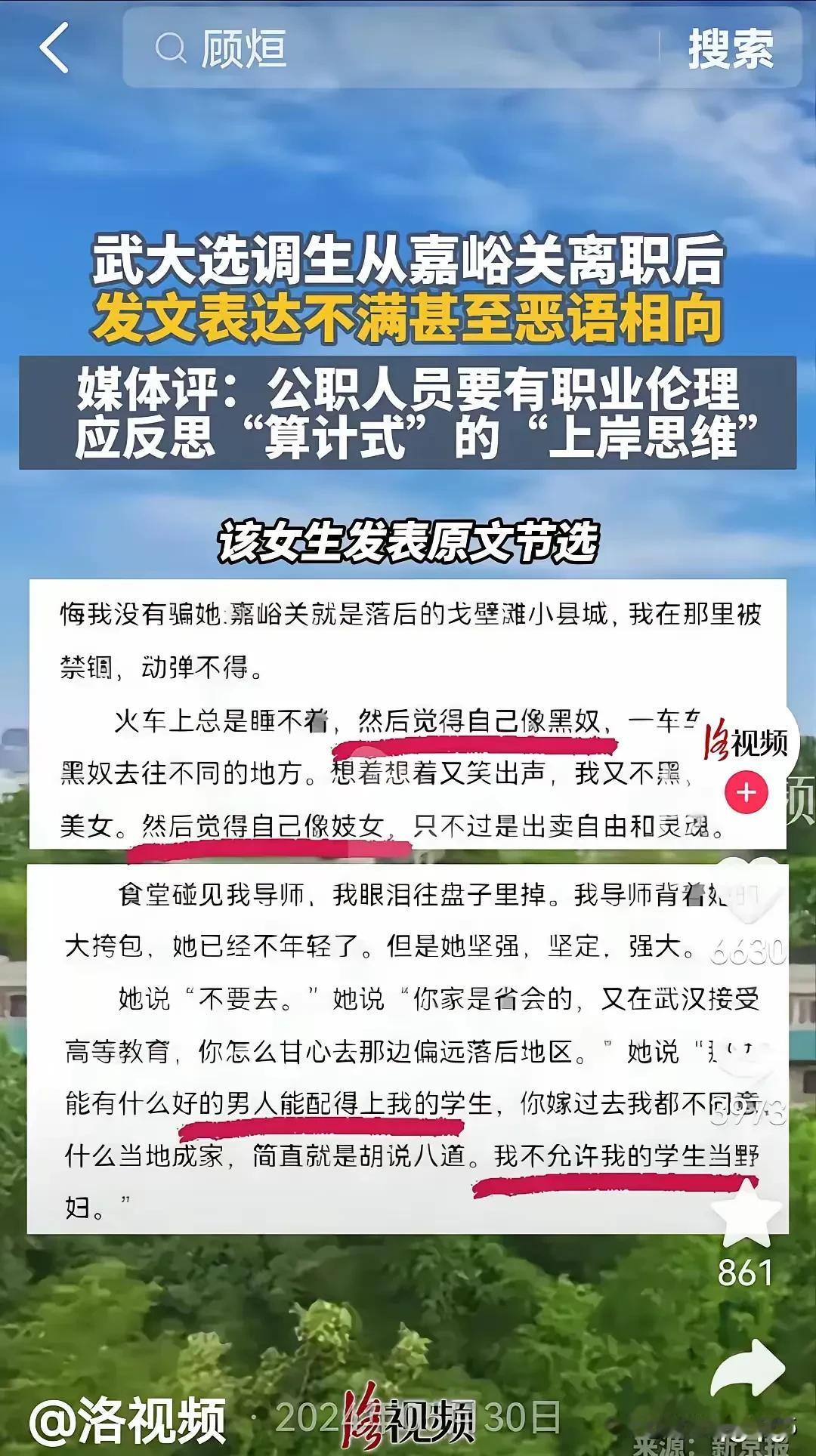

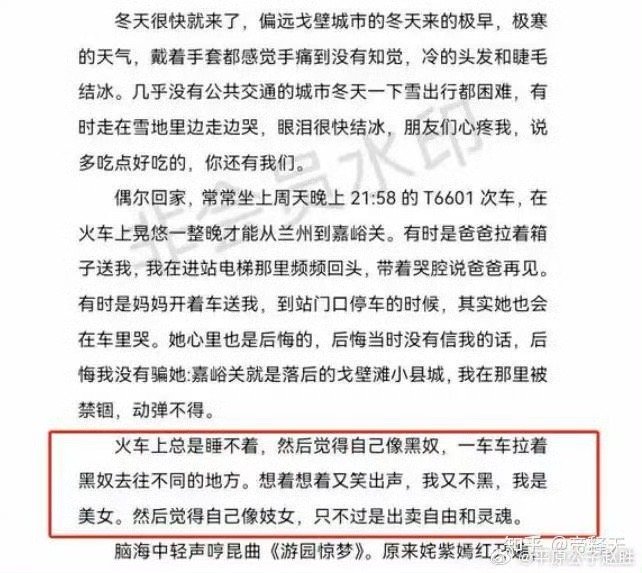

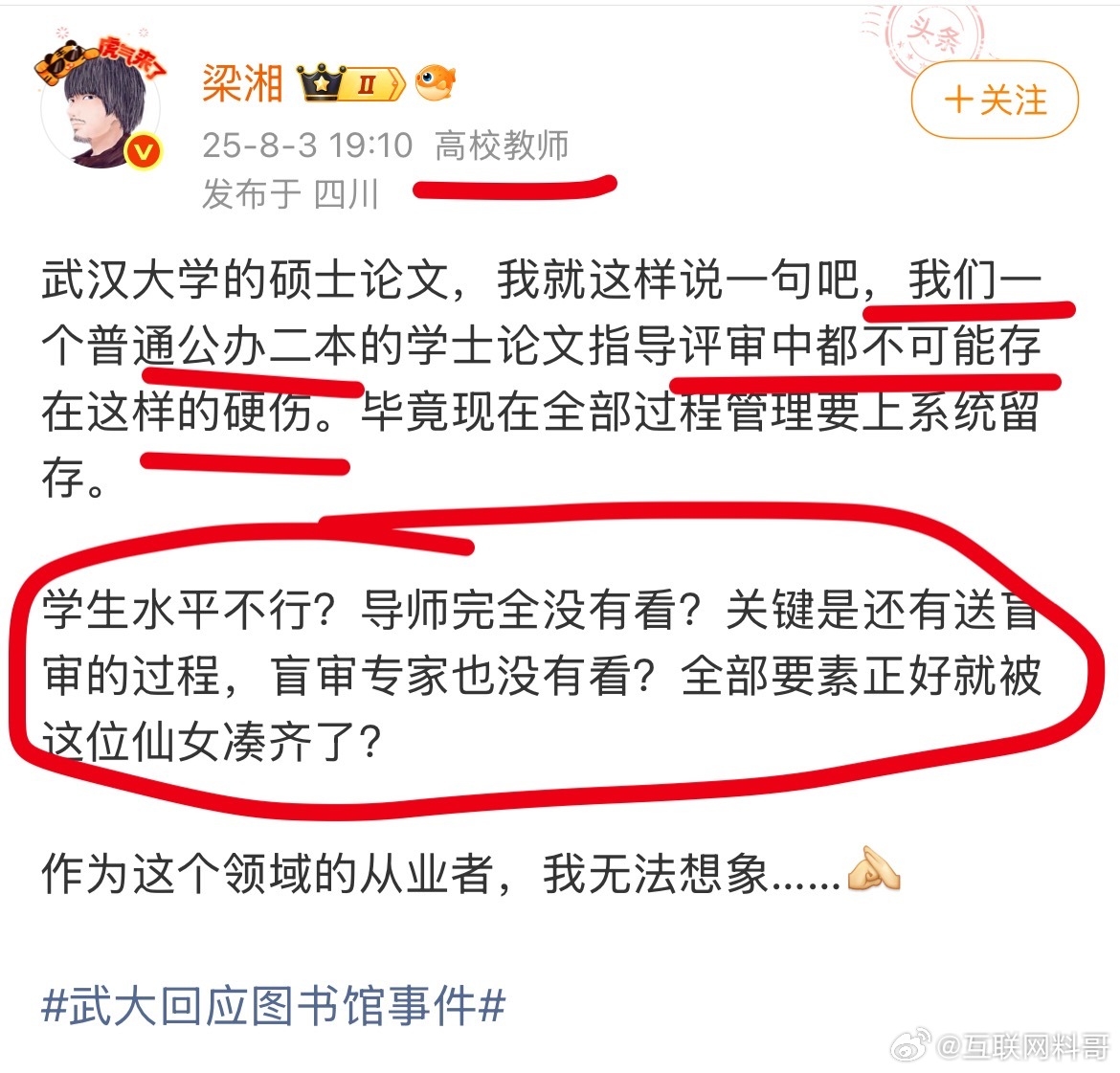

武汉大学一女选调生到嘉峪关后不久辞职,称当地“穷”“落后”,自己待着像“黑奴”,还贬低当地没有好男人,她的言论极大地伤害了西北人。 那位女选调生的辞职选择本应得到理解,基层工作的艰苦、地域文化的差异,确实可能让初入者产生不适,选择离开是个人权利。 但她用“穷”“落后”定义嘉峪关,甚至以“黑奴”自比、贬低当地男性,这种言论早已超出个人选择的范畴,暴露的是价值观的严重偏差。 选调生的身份本就与“扎根基层、服务群众”紧密相连,即便最终选择离开,也应带着对这片土地和人民的基本尊重。 不同地域有不同的发展节奏,西北大地的厚重历史、基层群众的坚韧付出,从来不是“落后”的注脚。 武大赋予的不应是俯视他人的资本,而应是理解多元世界的眼界、体恤不同生活的同理心。 把个人适应不良归咎于地域“贫瘠”,用傲慢的偏见践踏他人尊严,不仅伤害了当地民众的情感,更消解了基层工作的价值意义。 真正的成长,从来不是站在高处苛责差异,而是懂得在不同土壤里看见光亮,这或许是比名校文凭更重要的人生课题。 大家怎么看?

评论列表