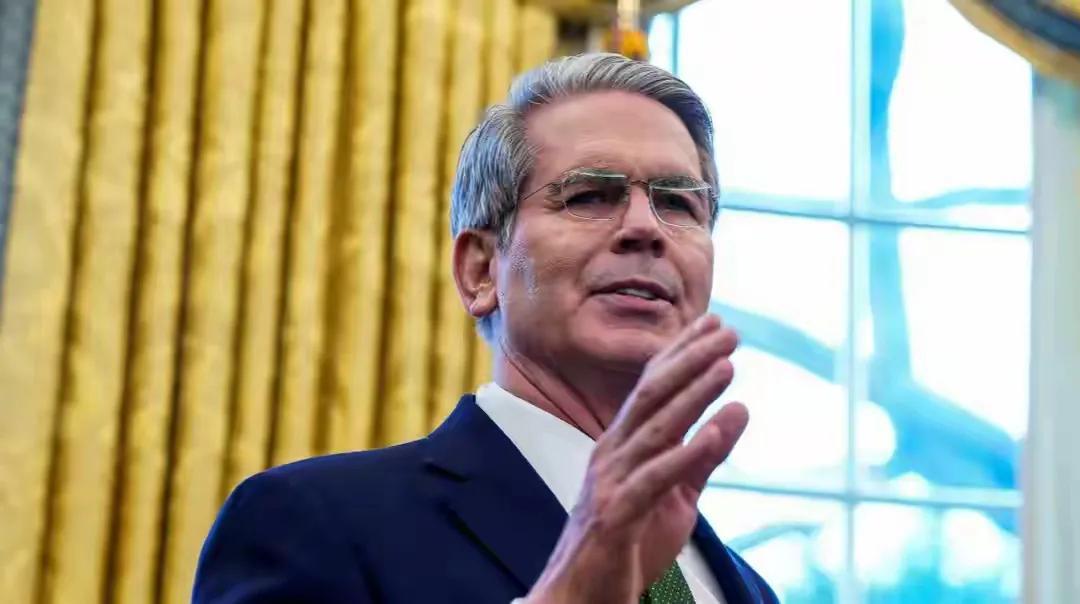

特朗普政府的对华政策向来以“反复横跳”著称,可这次却罕见地碰了钉子。就在几天前,美国财政部长贝森特还在斯德哥尔摩谈判桌上放狠话,威胁对中国加征三位数关税,甚至扬言要惩罚购买俄罗斯石油的企业。然而,短短72小时后,这位财长突然改口,不仅撤销了12项对华制裁措施,还在社交媒体上罕见地称中国为“伟大国家”。这种戏剧性转变,与其说是“外交策略”,不如说是美国霸权逻辑在中国面前的一次尴尬退让。 贝森特在采访中承认,原本准备的12项制裁措施“压根吓不住中国”,最终只能灰溜溜撤回。这并非美方突然“良心发现”,而是现实压力下的被迫妥协。中国手握稀土加工、供应链韧性、全球市场三大王牌,美国加征关税的后果,往往是“杀敌八百,自损一千”。比如,美国军工企业60%的稀土依赖中国供应,F-35战机生产线一旦断供,成本将暴涨300%。特朗普政府本想靠“极限施压”逼中国让步,没想到中国反手一记稀土管制,直接捏住美国军工命脉。 美方一贯擅长舆论施压,贝森特前脚刚离开谈判桌,后脚就炒作“中国经济崩溃论”,试图制造恐慌。可惜这套把戏对中国毫无作用。中方不仅没被带节奏,反而迅速反击——网信办约谈英伟达,质疑其特供芯片存在安全漏洞;海关数据则显示,中国对俄石油进口不降反增,直接打脸美方“能源绞索”策略。这种冷静而精准的反制,让美国意识到,中国早已不是那个会被“虚张声势”吓住的国家。 特朗普惯用“先施压后谈判”的商人套路,此前对欧盟、日本屡试不爽,逼他们签下天价订单。但中国显然不吃这套。中方的底线很明确:合作可以,主权不让;谈判欢迎,威胁免谈。当美国发现“关税大棒”挥不动、“盟友围堵”失效时,只能调整策略,主动撤销制裁。这种转变背后,是中美实力对比的微妙变化——中国不再被动接招,而是以技术突围(如7N级稀土提炼)和全球布局(中俄军演、人民币结算)重塑博弈规则。 尽管美方暂时放软姿态,但博弈远未结束。特朗普仍可能随时翻脸,8月12日关税暂缓期到期就是下一个关键节点。不过,中国早已做好两手准备:稀土“有保有压”、产能“跳岛转移”、科技自主攻坚。这场较量,比的不是谁嗓门大,而是谁更能扛住压力、把握节奏。美国若继续沉迷霸权幻觉,最终只会发现——中国不惧威胁,但也不拒绝合作,关键看美方能否学会平等对话。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。