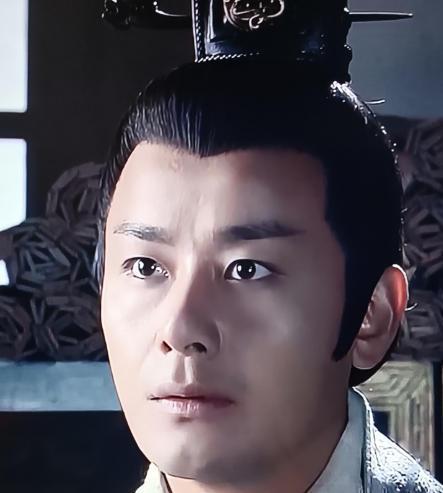

巴州驿馆的春夜,窗外细雨,屋内冷气逼人。被流放到此的李贤,早已没了昔日太子的风采,孤身坐在昏暗的油灯下。门外传来沉重的脚步声,一个人影推门而入,袖中落下一根白绫。这是死亡的信号,也是权力的裁决。曾经的太子,曾经的宠儿,终于在这一天走到绝路。 公元655年正月,李贤出生在唐高宗与武则天的寝宫里。第二子的位置让他天生不处在权力核心,但命运很快翻盘。长兄李弘早逝,皇位继承问题提上日程。李贤从小聪慧,七岁能作诗,十岁便被派任地方官职历练,仕途一路平稳向上。 675年,李弘去世,次兄李贤被立为皇太子,掌管监国大权。他对学问兴趣浓厚,召集名士注释史书,推行教育制度改革,还参与编纂了多部宫廷书籍。大臣多称他仁厚、聪敏,是合格的储君。 然而,这样的优点在武则天眼中,却是潜在的威胁。她不愿看到儿子独立施政,更不愿看到一个能赢得朝野拥戴的太子成长为新皇。宫廷内部,皇太子与太后派系的摩擦渐多,暗斗日渐升级。 680年,武则天借“谋逆案”之名,将李贤废为庶人,关押在东宫一隅,随后贬为雍王,彻底剥夺权力。这一年,他才二十五岁,从万众瞩目的皇储,一夜之间变成了被监视的囚徒。 683年,高宗去世,武则天先后废掉中宗、拥立睿宗,实际掌控朝政。她对李贤并没有放松警惕,反而在权力稳固后,选择将他远放巴州——一个地处川北山区的僻远之地。 流放的队伍沿着山道南下,冬日的风刮得人眼睛生疼。李贤随行的只有少量随从和几匹瘦马。沿途,他写下诗句,表达被贬的孤苦与不平,诗中有隐忍,也有暗暗的怨愤。 巴州的生活单调而沉闷。气候潮湿,冬季寒冷,春夏多雨。对一个习惯了宫廷繁华的皇子来说,这里像是世界的尽头。偶有地方官送来例行的粮饷和柴火,大多数时候,他只能在院中踱步,或伏案写字以排遣寂寞。 远离权力中心,并未换来安全。流言从长安传来,说有人建议彻底解决李贤,免得他在未来成为政敌的旗帜。每一次这样的传言,都像刀子在他的心上划过。 684年春,文明元年二月,武则天的密令抵达巴州。执行人是左金吾将军丘神勣,一位铁面无情、行事果断的军中宿将。 3月18日,巴州的天空灰蒙蒙的,空气中带着湿冷。丘神勣进了驿馆,将李贤隔离在单独的房间。空气沉默得像压着千斤巨石。 李贤心里清楚,这一天迟早会来。多年的流放和羞辱已经让他明白,母亲的怀疑不会消失,哪怕自己再低声下气。所谓“千里之外再杀”,不过是为了避开都城的耳目,减少舆论的震动。 当白绫从丘神勣袖中滑落到地面,灯影微微晃动。那是一条干净的丝绸,没有一丝褶皱,却比任何刀剑都致命。李贤弯腰拾起白绫,走到屋角,安静地结束了自己的生命。 没有挣扎,也没有呼喊,只剩绫结绷紧时的一声轻响。这个曾经的太子、雍王、皇子,在三十岁的年纪,把一生的荣光与屈辱一并交给了寂静的夜色。 消息传回洛阳,武则天下令以雍王之礼安葬李贤,谥号章怀。丘神勣被贬为叠州刺史,但不久又获召回,继续在武氏政权中任职。宫廷的运作没有因为一位前太子的死亡而停顿,朝会依旧,政令照常。 705年,中宗复位,追赠李贤为司徒,并将他的遗骨迁葬乾陵,与妃房氏合葬。711年,睿宗追封他为皇太子,正式恢复身份。这些追封和礼遇,更多是一种政治姿态,而非真正的弥补。 李贤的死,成为武则天治下最具争议的事件之一。它暴露了母子关系在权力博弈下的彻底崩塌,也提醒后人:在皇权面前,亲情往往脆弱得不堪一击。 史书里的几行字,掩盖不住背后的血与泪。那些曾与李贤并肩读书、共事的士人,后来在诗文中暗暗提及他的才华与命运,将这段故事留在了历史的边角。对他们来说,章怀太子不是一个简单的被废储君,而是一个被卷入权力漩涡、最终被吞噬的无辜之人。