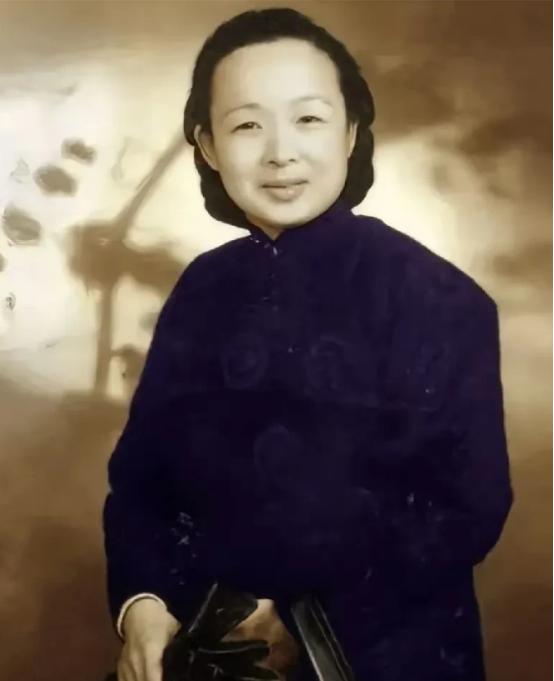

1949年,谢晋元的遗孀向陈毅要了一个房子,陈毅就把吴淞路466号送给她,几天后,有人举报:她带了七八个年轻男人住进去,行为很可疑。 “晋源......我决定给那些孩子一个家。”1949年初冬的上海,刚刚获得新居的凌维诚站在阳台上,望着这座新生的城市,眼角泛起泪光。这位"八百壮士"指挥官谢晋元的遗孀,终于结束了八年颠沛流离的生活。 可她没想到,这份来之不易的安稳,即将掀起一场惊动陈毅市长的风波。 "吴淞路那边报告,谢夫人家里住进了七八个年轻男人,形迹可疑!"秘书匆匆推开办公室的门,陈毅闻言放下手中的文件,浓眉紧锁。这位身经百战的将军太清楚,在解放初期的上海,这样的情报意味着什么。 事情要从三个月前说起。那年六月,凌维诚带孩子,给陈毅写了一封求助信。信中没有一个字的抱怨,只是平静地叙述着:自谢晋元1941年被叛徒杀害后,她靠给人缝补度日,最大的心愿就是让孩子们有个像样的住处。 陈毅读罢当即批示:"立即解决抗日英雄遗属住房问题。" 当凌维诚拿到吴淞路466号的钥匙时,这位历经磨难的女子做了一个出人意料的决定。她悄悄联系了散落各地的"八百壮士"遗属,那些在四行仓库并肩作战的将士们,有的牺牲了,有的伤残了,他们的子女正流落街头。 短短一周,七个衣衫褴褛的年轻人陆续住进了这栋洋房。他们在阁楼里翻出父亲们的旧军装,在月光下抚摸那些生锈的军功章。 街坊们的闲话很快传到了居委会。"那些小伙子整天闭门不出""听见他们半夜在哭""看见他们往墙上挂军用地图"......流言越传越邪乎,最终惊动了公安部门。 调查员敲开了466号的大门时,凌维诚从厨房走出来,手上还沾着面粉。调查员支吾着说要查电表,眼睛却忍不住往二楼瞟。凌维诚会意地笑了笑:"楼上都是孩子们父亲的遗物,您要看看吗?" 在堆满旧物的阁楼里,老张看到了令他终身难忘的一幕:七个年轻人正在整理一摞摞泛黄的信件,那是阵亡将士的家书。角落里,年轻小伙抱着一件染血的军装低声抽泣。桌上摊开的笔记本上,工整记录着三百多位战友的姓名和牺牲地点。 "他们在找自己父亲最后战斗的地方。"凌维诚轻声解释,"这些孩子,最大的心愿就是去父亲殉国的地方捧一把土回家。" 真相大白后,陈毅亲自来到466号。看着这些年轻人粗糙的手掌和坚毅的眼神,这位身经百战的将军眼眶湿润了。他当场宣布:"这栋房子以后就叫'八百壮士之家',你们永远都是上海的孩子!" 1950年清明,凌维诚带着七个"儿子"来到四行仓库旧址。当年的战场已成废墟,他们在残垣断壁间找到了当年阵地的位置。他们跪在地上,小心翼翼地将一捧黄土装进贴身的布袋。 夕阳西下,八个人的影子在废墟上拉得很长很长,就像当年那面在硝烟中猎猎作响的旗帜。 如今,吴淞路466号已成为"四行仓库抗战纪念馆"的分馆。门前的铜牌上镌刻着八个大字:"英雄不死,精神永存"。 信息来源: 《上海解放初期市政工作回忆》 百度百科|凌维诚 文|知又 编辑|南风意史