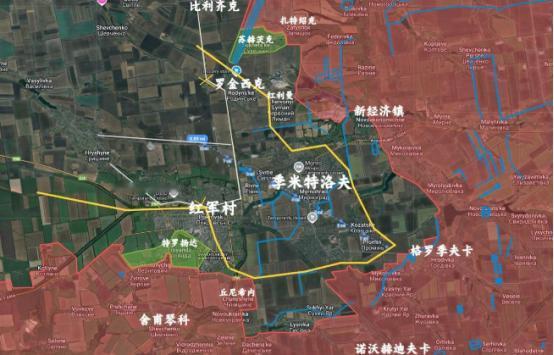

发现了一个很恐怖的事情,这一次,俄军在红军城的包围圈,包围范围特别的大。比以往任何一次铁钳包围更大的包围圈。 这个包围圈的范围远超以往任何一次铁钳攻势,俄军投入的兵力高达11万人,目标直指困守城中的乌军第9军团数万主力部队,试图通过彻底歼灭这股精锐力量来扭转整个战场的力量对比。 红军城作为顿巴斯地区的核心枢纽,战略地位极其关键。这里不仅是乌克兰东部铁路、公路的交汇中心,承担着前线物资运输和伤员撤离的重任,还是乌克兰唯一的焦煤生产基地,战前其皮斯卡尼煤矿供应着全国50%的煤炭需求,这些煤炭直接关系到钢铁生产和武器制造。 一旦俄军完全控制这里,乌军不仅将失去东部战线的后勤命脉,煤炭产量更会从去年的750万吨骤降至200万吨,这对乌克兰的工业生产和冬季能源供应将造成毁灭性打击。 俄军此次包围行动展现出极高的战术水准。他们以第51集团军、第90坦克师、第41集团军等精锐力量为核心,从东部、南部和西南部三个方向同时施压,形成一个直径数十公里的巨大包围圈。 在具体战术上,俄军采用了“围而不打”与“逐步蚕食”相结合的策略:一方面通过无人机侦察和电子战压制切断乌军的通讯和补给线路,另一方面派遣敢死队渗透至城区内部,利用地下煤矿隧道进行突袭,试图从内部瓦解乌军防御。 7月25日,一支俄军空降突击小分队甚至成功突入市中心,虽然遭遇乌军反击,但他们引导的TOS-1温压弹攻击摧毁了多处乌军弹药库,为后续进攻打开了缺口。 被困的乌军第9军团处境极为艰难。这支坚守红军城一年多的部队,原本是乌军东部战线的支柱力量,下辖的第155机械化旅、第68猎兵旅等部队曾在法国接受北约教官培训,装备较为先进。 但长期的消耗战已使他们元气大伤,士兵疲惫不堪,弹药和粮食补给严重不足。更糟糕的是,俄军通过控制周边交通要道,彻底切断了乌军的补给线,连西方援助的物资也难以运抵城内。 7月下旬以来,乌军士兵在社交媒体上频繁抱怨“三天未见指挥官”“只能靠抢俄军电台协调撤退”,甚至出现因通讯中断导致的友军误伤事件。 面对俄军的铁壁合围,乌军高层陷入两难境地。一方面,他们试图通过“诱敌深入”战术在城区内伏击俄军,但由于兵力严重不足,这种策略根本无法实施。 另一方面,撤退命令下达后,乌军在突围过程中遭遇俄军多重阻击:西部唯一的撤退通道被俄军无人机实时监控,地面炮火覆盖导致车辆损毁率极高;地下隧道又成为俄军敢死队的伏击场,第68猎兵旅的一个连队在隧道内与俄军爆发肉搏战,最终因缺氧和高温伤亡惨重。 到8月初,已有超过2万乌军士兵在突围中被分割包围,城内守军仅剩第25空突旅等少量部队,防线濒临崩溃。 这场包围战的结果将深刻影响俄乌冲突的走向。如果俄军成功全歼乌军第9军团,不仅将消灭乌军东线最具战斗力的部队,还能彻底控制红军城及其周边资源,为进一步进攻克拉马托尔斯克等城市铺平道路。 届时,乌军在顿巴斯地区的防御体系可能全面瓦解,双方兵力对比将出现根本性失衡。更重要的是,红军城的失守将使乌克兰失去重要的煤炭资源,其军工生产和民用能源供应将遭受长期打击,这对本已脆弱的乌克兰经济来说无异于雪上加霜。 从国际层面看,这场战役也牵动着各方神经。美国虽然承诺与乌克兰“紧密合作”,但特朗普政府的援助政策反复无常,新推出的“欧洲买单、美国卖武器”机制难以在短期内见效。 德国虽追加了“爱国者”防空系统,但数量有限且交付时间滞后,无法扭转前线颓势。反观俄罗斯,其通过整合朝鲜等外部支援,在火力和兵力上保持着持续优势。 随着红军城包围圈的逐步收紧,国际社会对乌克兰的支持信心可能进一步下降,这将迫使泽连斯基政府在谈判桌上做出更大让步。 值得关注的是,俄军在包围战中展现出的战术创新正在改写现代城市战的规则。他们将无人机侦察、电子战压制、地下渗透和炮火覆盖有机结合,形成多维度立体打击体系,这种“非对称消耗”战术有效抵消了乌军的防御优势。 特别是对地下隧道的利用,俄军敢死队通过掘进支洞、埋设爆破物、投放无人车探测等手段,逐步瓦解乌军的地道防御体系,这种“地下绞肉机”战术可能成为未来城市战的新范式。 目前,红军城的局势已进入倒计时阶段。随着俄军包围圈的持续缩小,城内守军的抵抗意志正在迅速瓦解。8月1日晚,乌克兰官方首次确认守军已接到全面撤退命令,但此时突围窗口已大幅收窄,多数部队只能在俄军火力网中艰难求生。 如果乌军无法在短期内获得大规模增援,红军城的陷落几乎不可避免,而这将成为俄乌冲突的一个重要转折点,预示着战争的天平正在向俄罗斯倾斜。