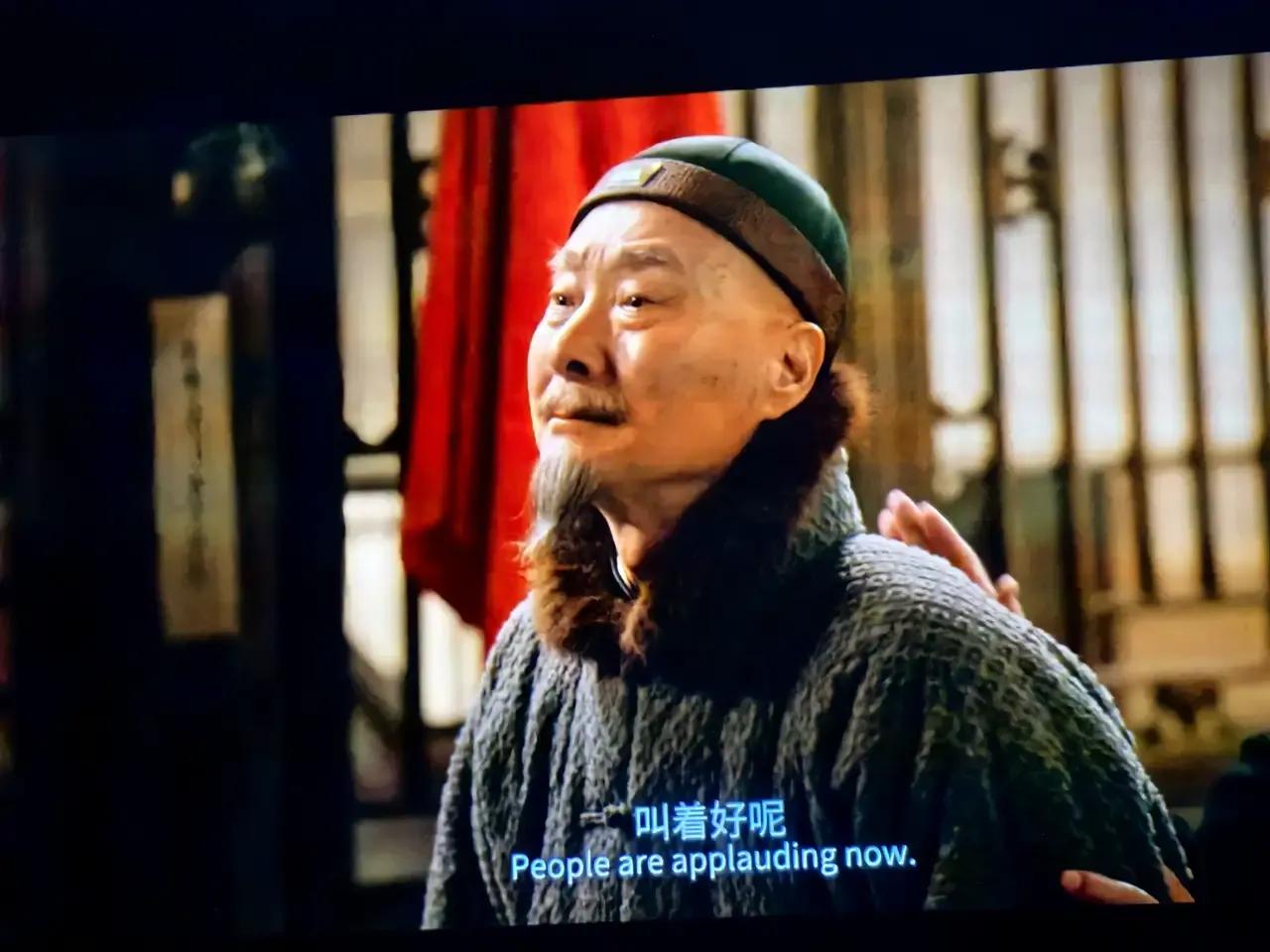

截止目前,戏台总票房3.22亿,陈佩斯悬着的心仍没落地! 喜剧大师陈佩斯重执导筒,这本身就是个大新闻。可谁知,当他的心血之作《戏台》票房好不容易爬过3.22亿,舆论场上一片叫好时,陈佩斯自己那颗悬着的心,却丝毫没有要落地的意思。票房在涨,喜悦却没跟着来,这位老艺术家到底在愁什么? 这背后,是一场长达七八年的苦旅。为了把话剧《戏台》搬上大银幕,陈佩斯几乎是赌上了全部家当。电影投资高达1.01亿,而且这笔巨款里,甚至都没算上黄渤这种级别演员的片酬。 钱都花在了刀刃上,比如那些决定质感的道具、拍摄和后期。他的心思很明白:要用最笨的功夫,做一部对得起观众的顶级作品。这份较真,是《戏台》的底气,也成了他压力的源头。 艺术上的追求再高,终究也要在商业市场里验货。对于一部投资过亿的电影,3亿票房差不多就是“保本线”。从账面上看,3.22亿的成绩似乎是迈过了这道坎,成本眼看就要收回来了。 可是,对陈佩斯而言,这仅仅是及格,离他心里的“理想线”还差得远。有机构曾乐观预测,凭陈佩斯三个字的金字招牌,影片票房有能力冲击5.5亿。 所以说,仅仅保本,算不上什么好结局,因为这背后牵扯的东西,远比亏与赚复杂。 这不单是一本商业账,更是一本沉甸甸的“人情账”。电影的投资方里,站着他的老搭档朱时茂;演员阵容里,黄渤即便按传闻中原定的2000万片酬出演,也是一份基于信任的托付。这都不是冷冰冰的商业合作,而是押上了几十年交情。 电影成了,大家皆大欢喜,一起分蛋糕;可一旦结果不如人意,连锁反应可能是毁灭性的,甚至可能直接断了陈佩斯“再拍电影”的念想。 这份责任,随着票房数字的每一次跳动,都紧紧勒着他的心。当然,也有人觉得不必拔得那么高,陈佩斯辛苦大半辈子,想给家里多攒点底子,也是人之常情,一个父亲和长辈的朴素愿望罢了。 就在陈佩斯为票房和人情这两本账发愁的时候,场外又烧起了一把新火,直接把电影推到了更复杂的舆论漩涡里。许多观众力挺电影的品质,认为陈佩斯用顶尖的技术拍出了一部难得的佳作,他跟朱时茂的“30年重逢”更是情怀拉满。人们走进影院,既是为艺术掏钱,也是为情怀买单。 然而,讨论的另一面却尖锐地指向了演员的高片酬。当黄渤原定2000万片酬的消息传出后,迅速引爆了争议。一些声音开始质问:“演一个破角色就要价2000万,不管最后给没给,请问这是多大的社会贡献,能拿比顶尖科学家还高的报酬?” 这个问题,一下子就把一部电影的商业运作,上升到了社会价值与财富分配的公共审视层面,也戳中了许多人心中关于公平的隐痛。大家开始琢磨,艺术工作者和科学工作者的贡献与回报,真的匹配吗? 至此,《戏台》的票房,早已不再是一个简单的数字。它交织着陈佩斯个人的艺术心血、沉重的人情羁绊,以及复杂的社会观念碰撞。这部电影成了一面多棱镜,清晰地折射出当下中国电影产业在艺术与商业、人情与利益、明星价值与社会责任之间的种种博弈和思考。 那么,陈佩斯和他的《戏台》,最终能否唱出一曲真正的“皆大欢喜”?而那笔2000万片酬点燃的、关于贡献与回报的讨论,又能在我们这个时代找到一个什么样的答案呢?