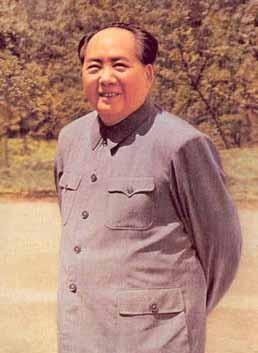

1955年,将帅大授衔时,毛主席曾笑呵呵对陈赓大将说:“怎么样,跟我干比跟蒋介石有前途吧?”结果陈赓却摇摇头,说:“我的大将可不是你给我的……” 陈赓出生于1903年的湖南湘乡,家里有军官背景,从小接触军事环境。1915年他进东山高等小学堂,学到一些新思想,次年就辍学参军,在湘军里当兵,经历过实战。1922年加入中国共产党,1924年考上黄埔军校第一期,毕业后留校当副队长和连长,参与镇压商团叛乱和东征陈炯明部队的战斗。南昌起义后,他跟着部队转移,1931年短期担任红四方面军第十二师师长。抗日战争时,他任八路军一二九师三八六旅旅长,在太行山区打日军,指挥多次设伏作战。解放战争中,他领导部队渡江作战,推进到西南地区。性格上,他爱开玩笑,在军中活跃气氛,但工作认真,注重情报和后勤。 李聚奎1904年生在湖南安化一个农民家,早年叫李新喜,只读过一年私塾,就因家穷辍学务农。1926年加入国民革命军,参加北伐,1928年7月投身平江起义,8月入党,带着起义士兵突围到山区建根据地。土地革命时期,他当红一军团第一师师长,长征中率部翻雪山过草地,突破封锁线。抗日战争阶段,转任三八六旅参谋长,跟陈赓搭档,协调部队攻击日军阵地。两人是湖南老乡,合作中积累信任。解放战争后,李聚奎转到地方工作,负责石油工业开发,组织开采和运输。1958年调总后勤部政委,补授上将军衔,继续管后勤保障。 1955年授衔评定标准很严,大将需红军时期至少当过师长。陈赓那时多在白区搞情报,档案没主力师长记录,评定小组反复查证。一天陈赓遇见李聚奎,半开玩笑请他帮忙,说上级问时就讲陈赓接替过他的师长位。李聚奎同意了,后来徐立清来核实,他强调陈赓确曾接替师长。这句话帮了大忙,成为评定依据。陈赓事后常说大将是李聚奎给的,体现两人战友情谊。李聚奎为人实诚,没多想就帮了忙,这事在军中传开,突出老同志间的互助。 授衔仪式上,陈赓位列大将第四,接受军衔时,最高领导开玩笑问跟谁干更有出息,陈赓摇头说不是你给的,是李聚奎给的。这回应源于那段小插曲,反映出评定过程的灵活性和人情味。但标准没变,只是补充了口头证言。蒋介石那边,陈赓早年黄埔时跟他有交集,但后来分道扬镳,蒋给不了大将,因为陈赓选择了另一条路。蒋在国民党军中重用嫡系,排挤异己,陈赓若留在那边,可能难有高位。 陈赓授衔后,投身国防建设,创办军事工程学院,在哈尔滨建校,亲自选址,组织教员编写教材,培训工程人才。学院重点教军事科技,学员学操作仪器,进行实验。他强调实用,调整教学计划,推动军队现代化。李聚奎在石油战线,指挥钻井和设备检查,保障能源供应。1958年补衔后,他管总后勤,协调物资运输和部队训练,确保后方稳定。两人晚年都专注工作,没闲着。 陈赓的经历从黄埔到解放,跨越多个战争阶段,早年救周恩来脱险,情报工作出色。抗日时,三八六旅在平型关战役后,继续打游击,破坏日军补给线。他指挥部队机动灵活,避开正面硬拼,转而袭击弱点。解放战争中,他的部队在淮海战役发挥作用,围歼国民党军。性格诙谐,让他跟士兵关系好,常讲笑话鼓劲,但战场上严肃,注重纪律。 李聚奎的长征功劳大,红一军团第一师是主力,他带队逢山开路,遇水架桥,士兵扛着工具前进,突破险阻。到陕北后,继续抗日,参谋长时跟陈赓分工明确,一个管指挥,一个管计划。两人合作默契,多次击退日军进攻。转地方后,李聚奎学石油知识,组织工人开发油田,解决燃料短缺问题。他的实诚性格,在授衔帮陈赓时体现得清楚,没犹豫就应了。 那次授衔评定,档案查证严格,陈赓缺师长记录,本来卡壳。李聚奎的证言补上缺口,符合实际情况,因为陈赓确实短期接替过类似职务,虽档案没写,但战友知情。这事说明革命队伍注重集体认可,不死板。陈赓回应最高领导时,摇头否认,点出李聚奎功劳,显示谦虚和感恩。蒋介石给不了大将,因为他的体系重派系,陈赓早脱离了。 授衔后发展,陈赓的军事工程学院成为人才培养基地,他推动科研,引进设备,学员毕业后去部队搞工程。1961年他因病在北京逝世,享年58岁。李聚奎继续后勤,参与大型项目,指挥运输队,保障军需。1995年他逝世于北京,91岁。两人贡献不同,但都为国家出力。