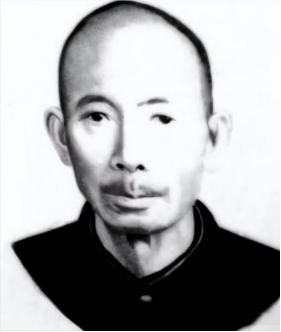

1976年,一位老人在北京军事博物馆参观时,他趁附近没人就想摸一下文物,工作人员连忙阻拦,老人却红着眼眶说:“当年是我把它一路从于都背到延安的……它就像我的亲人一样啊!” “人在设备就在,必须不惜一切代价保护好。”长征前夕,周恩来神情凝重地叮嘱道。在长征队伍中,有一支特殊的队伍,他们的任务不是冲锋陷阵,而是护送一台68公斤重的手摇发电机。 他们誓死保护的这台手摇发电机是红军在长征途中唯一收发情报的工具。出发前夕,周恩来同志特地找到连长谢宝金,郑重地托付他保护好这台机器。而周总理的这句话,成了谢宝金和战友们用生命践行的誓言。 这台手摇发电机承载着中央军委的绝密电讯。强渡湘水时,护卫分队在炮火中折损近六成,老班长谢宝金带领残存的勇士们,将机器绑在临时扎制的木排上突围。木排被炸毁,战士们就用人桥护送。 过草地时,他们拆下门板制作拖架,每人每天只吃一把炒面,却要轮流抬着机器走60里。翻越夹金山时,谢宝金独自扛着沉重的发电机,在刺骨寒风中艰难跋涉了两天两夜。他的棉衣早已被汗水浸透,又在凛冽的风雪中冻成冰壳,几乎与身体黏连。抵达山顶时,他因体力透支而昏厥,是战友们用身体紧紧环抱,一点一点地把他从死亡的边缘拉了回来。 1935年10月,中央红军抵达陕北时,128人的加强连仅剩3人。谢宝金将发电机完好无损地交给周恩来总理,总理看着饱经风霜的战士们,心中是无言的感动。 四十二年后,78岁的谢宝金在北京军事博物馆再见这台发电机。展柜旁的说明牌标注着“长征时期通讯设备”,看到这里的谢宝金想起了曾经和战友的峥嵘岁月,不自觉的就想伸手触摸。 可这时的发电机已经成为了展品,是不能随便触摸的。谢宝金的行为被工作人员制止,而谢金宝此时再也控制不住自己的情绪,突然嚎啕大哭:“老伙计啊,强娃子他们都没能看见新中国。”博物馆馆长闻讯赶来,看着眼前的谢宝金,心中是满满的感慨。 新中国成立后,谢宝金婉拒了组织安排的领导职务,回到江西于都老家当了一名普通仓库保管员。他从未向人提及自己的功绩,直到这次军博之行,工作人员才在档案室发现,这个跨过长征的战士,每月领取的,始终是普通工人的退休金。 1984年,谢宝金安详离世,享年86岁。按照遗愿,他的骨灰撒在了于都河,那是长征出发的地方。如今,那台发电机仍在军博静静陈列,金属表面那些斑驳的划痕里,镌刻着127个没有墓碑的青春。 在这个追逐流量的时代,谢宝金们的故事犹如一剂清醒剂。他们用生命诠释了什么是真正的信仰,用沉默定义了何为纯粹的奉献。当我们抱怨生活不易时,不妨想想长征路上那些永远年轻的战士。是他们用自己的生命,换来了我们的今天。 信息来源: 中国共产党新闻网|2019.8.9《老红军谢宝金——背着68公斤重发电机奔赴延安》 文|何夕 编辑|南风意史