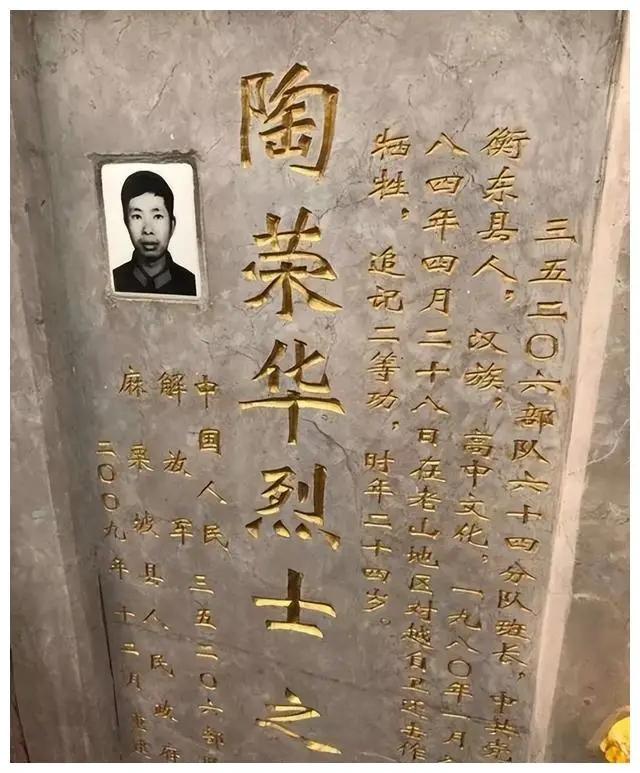

儿子已经养大了,你起来看看啊!1984年,陶荣华班长壮烈牺牲,其新婚20天的妻子拒绝改嫁,坚持生下遗腹子,35年后,妻子带着儿子来为丈夫扫墓,她悲痛的哭喊催人泪下…… 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 2019年清明节,一大早,云南麻栗坡烈士陵园迎来了一对从湖南远道而来的母子,墓园里,松柏苍翠,薄雾还未散尽,李发英站在一座刻着“陶荣华烈士”的墓碑前,手里紧紧攥着一束白菊。 她蹲下身,伸手轻轻摸着冰冷的石碑,像是在抚摸一位熟睡多年的亲人,她的眼泪一下子掉了下来,嘴唇颤抖,哽咽得说不出话来。 身后的儿子陶凯已经三十多岁,静静地站在母亲旁边,捧着香烛和供品,把头深深低下。 她流着泪跪倒在墓碑前,喊了一声:“你快看看啊,儿子我给你养大了。”那一声像从心口剜出来一样,把一旁工作人员听得鼻子一酸,她已经等了三十五年,终于带着儿子来看丈夫了。 1983年春节,李发英穿着大红棉袄,从衡东县茶旺村嫁到了江东村,婚礼没什么排场,几桌酒,几声鞭炮,大家伙都说她嫁了个好人家,陶荣华是村里少见的退伍军人,干净利落,话不多但做事踏实。 那年春节特别冷,村口的山路上全是泥水,结婚后不久,陶荣华接到通知,说部队有紧急任务,得马上归队,他只留下一句话:“爸妈就拜托你了。”说完就匆匆走了。 过完年不久,李发英发现自己怀了孕,正准备写封信告诉丈夫,就在这个时候,村口来了几位穿军装的人,她正在地里薅草,听见公婆在屋里哭得撕心裂肺,心头一紧,跑回去一看才知道,陶荣华在边境牺牲了。 胸口中弹,人当场就没了,那天晚上,她把自己关在屋里,哭到嗓子都哑了,第二天一早,她坐在院子里,看着天一点点亮,擦干眼泪跟公婆说,她不走了,就当他们是亲爹亲妈,把孩子生下来,好好活下去。 村里人劝她再考虑,毕竟年纪轻,日子还长,可她没动摇过,孩子出生那年,她才二十三岁,孩子一哭,她就抱起来哄,一边喂奶一边劈柴做饭。 春天插秧,她把孩子放在田埂边的竹篮里,自己弯着腰干活,回头看看娃有没有醒,夏天砍竹,她扛着半根竹子,翻山越岭地往厂里送,山路滑,摔了好几跤,腿上都是青疤。 她不愿靠别人,听说外地工厂招人,就去了株洲打工,在手套厂缝线,坐一整天,手指头磨得都是口子,工资一发,她一分不少地寄回家。 公婆年纪大了,能帮就帮点,饭菜尽量做得合口,婆婆牙不好,她就把肉剁碎了掺在粥里,天天换着法子做饭。 后来婆婆摔了一跤,躺在床上动不了,她天天给擦身换褥子,晚上帮按摩腿,公公有次突发心梗,她一口气背到卫生院,一路跑得气都喘不上,老人临终前拉着她的手,说她是他亲闺女。 她没喊过苦,也不太跟人说这些事,只是埋头把该做的事做完,村里人提起她,都竖大拇指,等孩子大了些,跟着她下地干活,读书也努力,后来学了修车,自己有了小店,又娶了媳妇。 孙子出生那年,她抱着小婴儿,站在屋前晒太阳,眼睛眯成一条缝,说这下心里踏实了。 她攒了好多年钱,在1999年盖了四间新瓦房,让老人住进了不漏风的屋子,她自己还是穿旧衣裳,干重活时戴着打补丁的草帽。 婆婆病重那几年,她一勺一勺喂饭,一天洗几遍床单,也没一句怨言,老人最后也安安静静走了,享年九十多岁。 她从没忘记丈夫的事,有空就翻翻那几封泛黄的家信,信纸上还有陶荣华写下的“凯”字,说希望将来有个男孩叫陶凯,她就用了这个名字,她说,这是你爸的念想,我得留住。 那年清明,她终于带着陶凯踏上了去云南的路,从火车转汽车,走了两千多公里,到陵园的时候,天还没亮,墓碑上还挂着露珠。 她走过去,一眼就认出了那块碑,跪下来哭着喊:“你睁开眼看看啊,孩子我给你养大了。”那一刻,三十五年的委屈、思念和坚持,全都涌了出来。 她说得最多的一句就是:“他为国家尽忠,我就替他尽孝。”她不是为名,也不是为了让人感动,只是觉得,这就是她该做的,一步一个脚印,把这日子过成了对丈夫最好的回信。 对此大家有什么想说的呢?欢迎在评论区留言讨论,说出您的想法! 信源:中国文明网——李发英