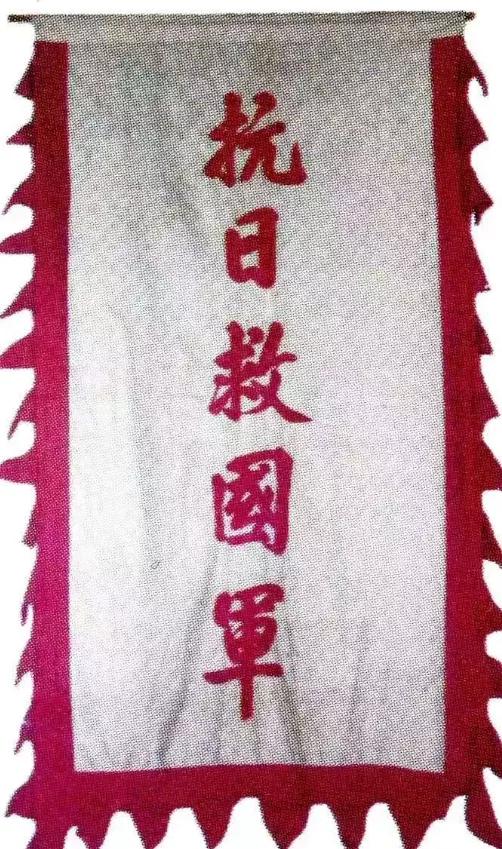

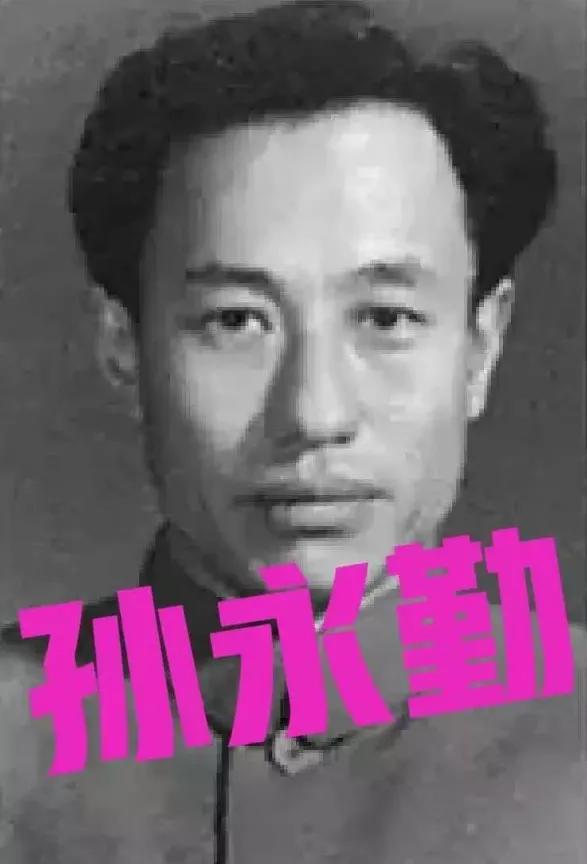

1935年茅山惨案:茅山猎户王老大上山砍柴,撞见满山白花花的尸骸。崖下两具遗体没了头颅,破棉袄上“民众军”三个字被血浸透。他认出那是“黑脸门神”孙永勤,膝盖一软跪进草丛,兜里的窝头滚进血泊里。 王老大不是第一次见孙永勤。 前年冬天,这人带着十几个弟兄闯进茅山,破棉袄里裹着冻裂的手,却把仅有的两袋玉米面分给了断粮的山民。 王老大那兜窝头滚进血泊的画面,比任何口号都扎心。 那是山民最朴实的粮食,滚进了英雄最后的热血里。孙永勤和他的“民众军”,名字听着朴素,干的却是天大的事——在鬼子眼皮底下抗日。他们不是穿呢子大衣的将军,就是一群裹着破棉袄、饿着肚子也要护着老百姓的汉子。 “民众军”这三个血字,狠狠抽了某些历史书的脸。 提起抗日,我们总说正规军、说大部队、说知名战役。像孙永勤这样自发组织起来,扎根山野,用命护着乡亲的队伍,常常被一笔带过,甚至淹没在尘埃里。他们没番号,没补给,靠的就是一腔血性和对脚下土地的责任。王老大记得孙永勤分粮的手,冻裂了还在分,这种细节,比勋章更能说明谁是真正为老百姓拼命的队伍。历史的天平,是不是太倾向那些光鲜亮丽的“正统”,而忘了这些泥腿子英雄的分量? 孙永勤们的结局,更是让人心口发堵。 他们倒在茅山,连头颅都找不到,牺牲得如此惨烈,却差点成了无人知晓的孤魂野鬼。要不是王老大上山砍柴撞见,这段血泪是不是就永远埋在山林里了?这暴露了一个残酷的现实:无数草根抗日力量,没有后方支援,没有宣传机器,牺牲了也就牺牲了,名字都留不下几个。他们的抗争,难道就因为“非正规”,就不值得被历史铭记?他们的血,就比别人的凉吗? 更讽刺的是,孙永勤分给山民的玉米面,和他最后浸透血的破棉袄,构成了最悲壮的对比。 他护住了百姓一时的口粮,却没能护住自己和弟兄们的命。这背后,是孤立无援的绝望。没有后方,没有盟友,像野草一样在夹缝里求生、战斗、倒下。他们的存在和牺牲,本身就是对当时一盘散沙、各自为战局面的无声控诉。 如果力量能拧成一股绳,如果支援能及时一点,茅山的惨剧,是不是可以避免? 王老大那一跪,跪的是恩情,也是历史亏欠他们的公道。 孙永勤和“民众军”的故事提醒我们,抗战的脊梁,不只是钢铁洪流,更是千千万万像他们这样,在绝境中挺起的血肉之躯。他们可能衣衫褴褛,可能名不见经传,但他们用命守护家园的意志,不该被遗忘。记住茅山的血,记住那件写着“民众军”的破棉袄,就是记住抗战最真实、也最不该被忽略的底色。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。