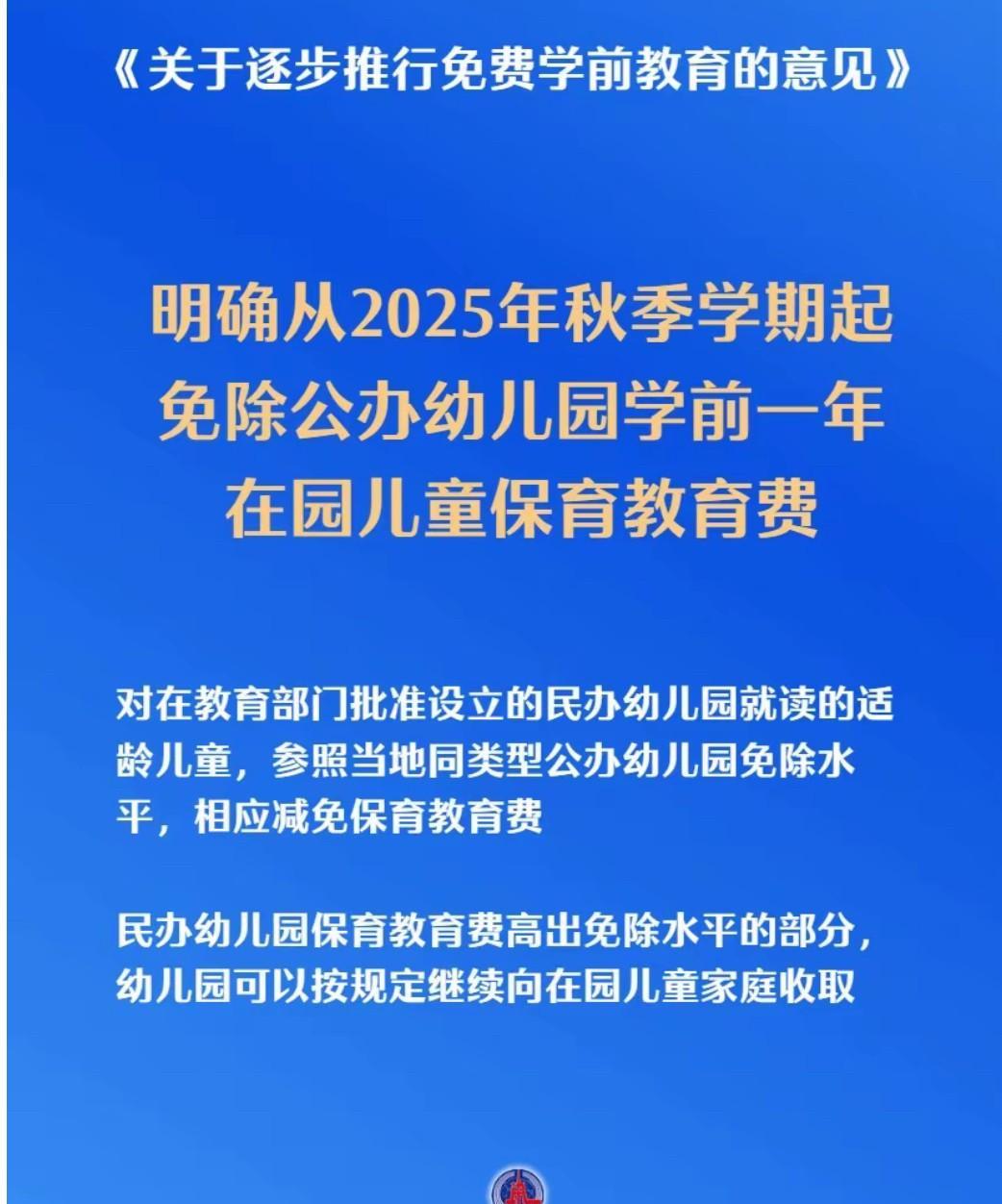

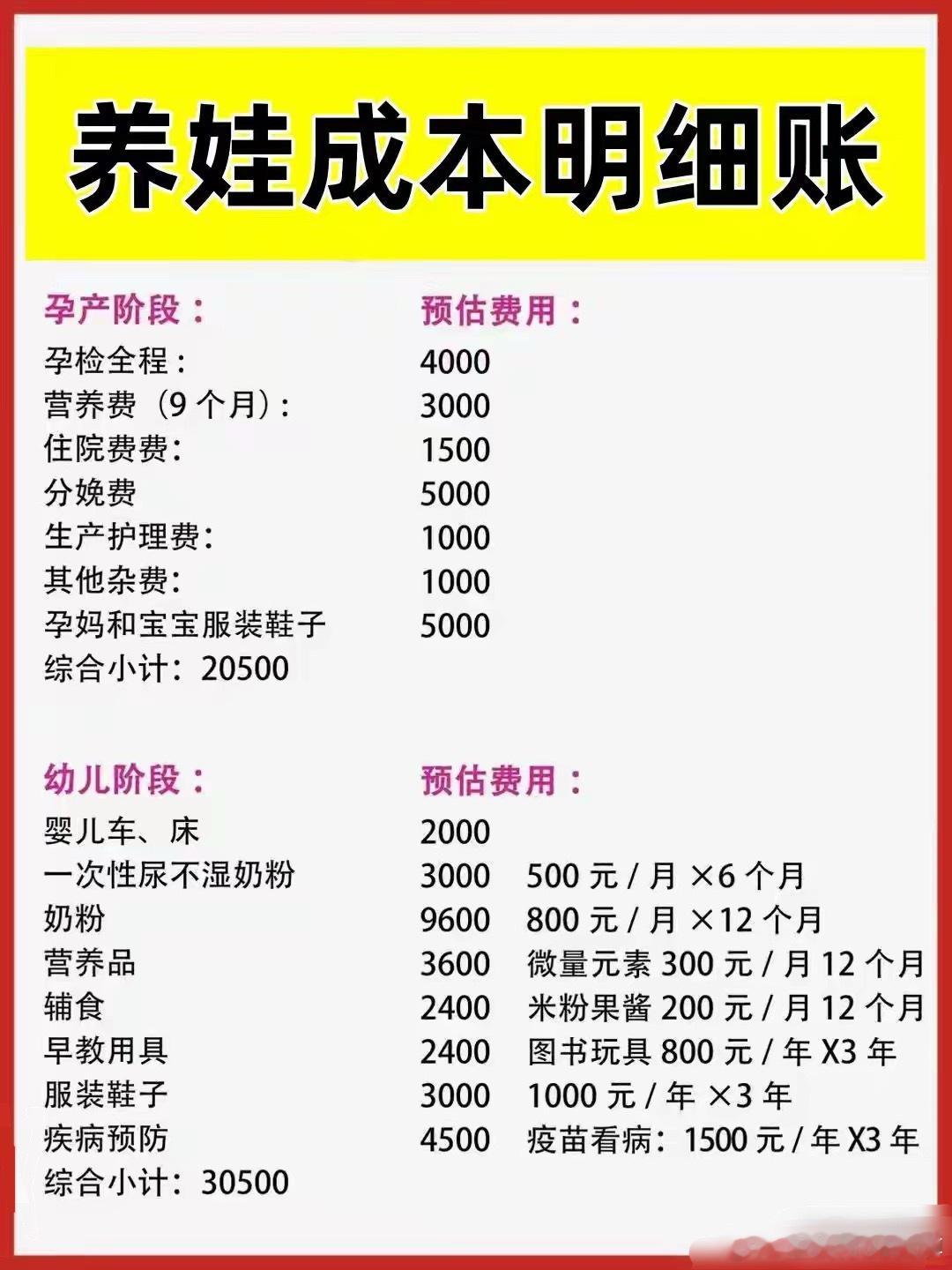

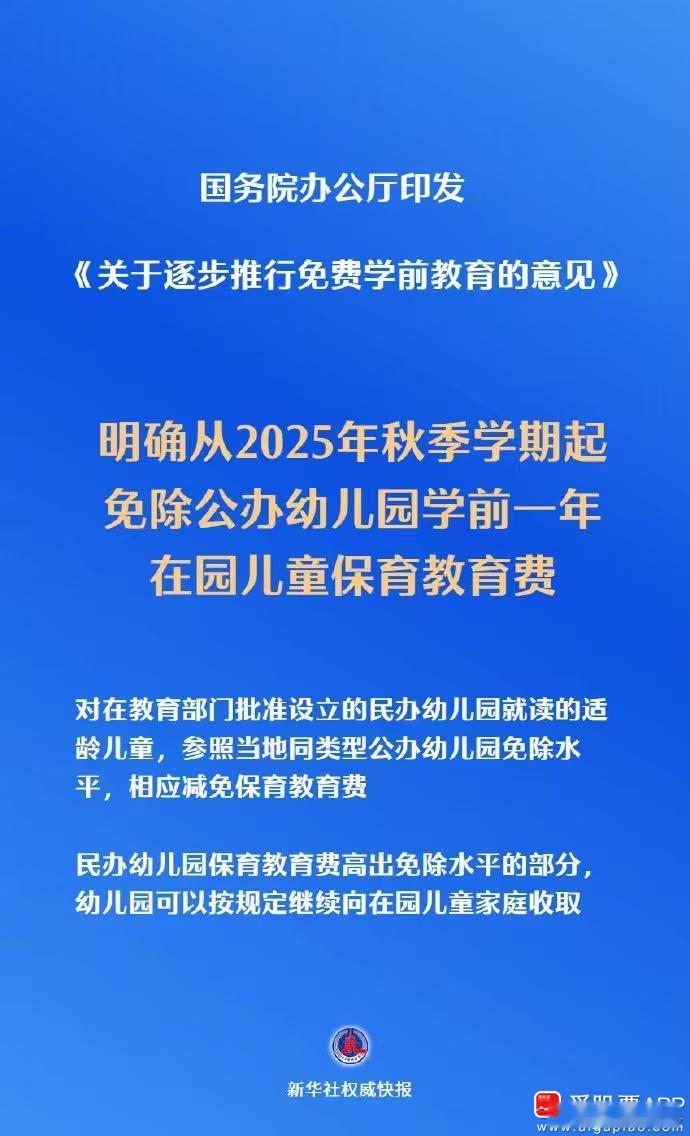

外媒酸了,育儿补贴背后的信号,非常强烈! 昨晚看到,不少外媒开始讨论我们的育儿补贴,有好的声音,认为中国是在进一步释放内需消费潜能。但也有不同的声音,甚至拿出一年3600来算账。其实,它们都忽视了三个变化。 育儿补贴政策终于落地,这一次确实拿出了实打实的诚意。 政策不仅面向多孩家庭,像二孩、三孩这样传统上政策鼓励的重点群体受益明显,连只有一个孩子的家庭也被纳入了补贴范围,真正实现了普惠式支持。 这对不少初为人父人母的年轻夫妻来说,无疑是一项温暖的扶持措施。 根据最新公布的政策内容,自2025年1月1日起,凡是依法生育并抚养3岁以下婴幼儿的家庭,无论是第一个孩子、第二个孩子,还是第三个孩子,都可以申请育儿补贴。 补贴标准为每个孩子每年3600元,平均下来是每月300元,补贴将持续发放直到孩子年满三周岁。 更贴心的是,对于那些在政策正式实施前出生、但尚未满三岁的孩子,补贴同样适用,只不过按剩余的月数进行折算发放。 比如,孩子在2024年7月出生,到2025年1月时已经满半年,那么家庭仍可从2025年起,按剩下的30个月来领取对应的补贴。 每月300元听起来也许不算很多,但对一个普通家庭来说,却是一笔非常实用的支援。 当一些外媒和网友还在掰着手指头,琢磨一年3600元补贴究竟能买几罐奶粉时,他们可能没看明白,这笔钱的意义压根就不在数字本身。 它是为了让年轻父母在育儿开销上喘口气。 这次育儿补贴政策背后,其实隐藏着一种更为深远的制度导向转变。 以往各地出台的生育扶持政策,更多集中在二孩、三孩家庭身上,目标明确,就是“提高出生率、鼓励多孩”。这种做法在一定程度上忽视了一个现实问题:很多年轻人连第一个孩子都不敢生。 高昂的生活成本、抚养压力、职场影响等因素,让“生一孩”本身就成了一道门槛。 而这一次,国家层面的育儿补贴打破了旧有思路,把“一孩家庭”也纳入扶持范围,是一个明显的信号:不再只是简单地鼓励“多生”,而是要从根本上解决“愿不愿生、敢不敢生”的问题。 给第一个孩子也发放补贴,不只是为了减轻几百元的经济压力,更是在政策层面向年轻家庭释放善意,让大家在迈出人生第一步时,不至于感到孤立无援。 这笔补贴虽不算多,但能在孩子刚出生的阶段,帮助家庭解决一些最基本的花销,比如买一罐奶粉、几包纸尿裤、一次疫苗预约、或一次基础儿保检查。 把视角从家庭层面拉高来看,这不仅仅是一次补贴发放那么简单,更是制度设计的一次关键转向。国家意识到,单靠宣传或短期刺激,无法扭转年轻人对生育的犹豫。 因此,这次政策从源头切入——不是等到“你生了二胎、三胎”才来奖励,而是从“一开始”就介入,让生育变得“更正常”、“更轻松”,而不是“压力山大”的选择。 所以,很多人在问:一年3600元真的够不够? 从数字上来看,这笔钱确实不算大,但它的意义远远超过金额本身。这是一种导向,一种姿态,更是一场重塑资源配置逻辑的改革开端。 它标志着国家正在迈向“生育友好型社会”的新阶段,不是靠压力逼生,而是靠制度稳生,靠服务留人。 这是一个新的起点,而不是终点。 参考资料:央视新闻——哪些家庭可领取育儿补贴?

评论列表