76年毛主席病重,贺子珍从电视上得知后给女儿打电话:去看看爸爸 “敏子,你现在能回北京吗?去看看爸爸。”——1976年8月下旬,上海康平路19号,电话另一端的贺子珍声音有些颤抖。李敏还没从睡意中完全醒来,听见“爸爸”两个字,心里一紧,当晚就订了飞往北京的机票。 那天深夜,贺子珍守在14英寸黑白电视机前。屏幕里,中南海会客室的灯光比平时刺眼,毛主席的白衬衣领口微敞,左手按着扶手,右手指间不时摸到嘴角旁的卫生纸。镜头只有几秒,却足够让贺子珍察觉异样——主席的手背浮肿,呼吸明显急促。她用手背抹了抹眼睛,立刻抓起电话拨给李敏。 对外界来说,毛主席劳疾缠身的消息只是“身体欠安”四个字;对贺子珍,这几个模糊字不足以解释屏幕中那一叠反复出现的卫生纸。老人家一向不爱在镜头前暴露脆弱,今天却让摄影师贴身跟拍,这在她看来已是危险信号。 有人问,1976年上海到底有多少家庭能看电视?官方数字三百多万台,但在老式弄堂里,一层楼也就一台。贺子珍买电视花了八百块,相当于普通职工三年工资,她认定这是一条通往北京的隐秘通道。平日她把频道音量调到最大,邻居喊她“贺播音”。 李敏赶到北京已是第二天下午。中南海西门警卫让她在门口等了十分钟,医生叮嘱:“进去别哭,病人需要安静。”李敏点头,可手心全是汗。推门的一瞬间,她看到父亲半躺在病床,眼睛因为白内障显得混浊,身旁放着刚拆封的《资治通鉴》。毛主席听见脚步声,微微侧头:“娃娃,是你吗?”声音轻得像旧唱片。 “爸爸,我在呢。”李敏想握他的手,却被医生示意不要用力。毛主席抬起右手,食指、中指并拢,比了个圆圈。李敏愣住——那是母亲的乳名“桂圆”。她俯身在父亲耳边说:“妈妈让我转告您,她在看电视,什么都知道。”毛主席嘴角动了动,像是想笑,更多的是疲惫。 谈不上对话,只是几句断断续续的叮咛:读书别停,注意身体,帮我给你妈捎个好字。李敏努力应答,可嗓子早哑了。十五分钟后,医生示意探视结束。走出病房,她握紧袖口里攥了一路的纸巾,想起母亲十年前在庐山见父亲时说的那句“总算了却心事”,泪水终于夺眶而出。 与此同时,上海的贺子珍一夜没睡,摆弄那台电视机,反复回看新闻录像。她给自己泡了壶浓茶,叹口气:“我什么忙都帮不上,只能让敏子顶上。”她不爱谈往事,可对身边的小护士偶尔会说两句:“他年轻时眼睛贼亮,一页报纸隔五米都能看清,现在连书都得听人念。” 说起白内障手术,贺子珍最放心不下的就是毛主席术前几乎全盲的日子。她知道中央请来年轻教师给主席做“代读”,也知道主席硬挺着不肯多睡,怕耽误国际电报。每每想到这,她总是自责:如果当年没有离开延安,也许能在旁边替他翻书、磨墨。 时间线再往前推到1959年庐山。那晚重逢,贺子珍哭得停不下来,毛主席半开玩笑地说:“不要光掉眼泪,再哭就见不着咯。”她觉得这是半句真话半句揶揄,于是记了二十年。今夜她依旧掉泪,却再无见面机会,心里明白得很。 回到北京的李敏,白天在医院陪护,夜里回家给母亲写信。信不长,多是细节:父亲吃了半碗小米粥,医生改了药量。信还没寄出,9月8日晚她再次被急叫进中南海。凌晨0时10分,机器滴声骤停,毛主席心跳归零。李敏握着父亲的手腕,手心冰冷,脑袋空白。她后来回忆,说自己那一刻没哭,像被锤子闷了一记。 9月9日上午,中央宣布噩耗,电台反复播送《国际歌》。上海传来长途,电话那边寂静了三秒,贺子珍低声问:“你在吗?”李敏“嗯”了一声。母亲没有再问任何细节,只说:“听话,好好送他。”接着挂断。 追悼大会那天,北京灰蒙蒙下起细雨。李敏在灵堂内晕厥,被工作人员扶出。很多年后她对朋友说,那不是哀恸过度,而是突然想起父亲最后的手势——那个圈,也许不仅是“桂圆”,更像一句深藏的道别:一家人,一圈人,再难聚首。 整整三年后,1979年9月18日,李敏陪贺子珍到天安门广场。老人家坐轮椅,特意换了件浅色长衫。纪念堂里,她注视着水晶棺中的毛主席遗体,嘴唇轻动,却没发出声音。工作人员给她在汉白玉雕像前拍照,她点头,却没笑。镜头定格的,是两鬓全白的她与脚下大理石台阶,距离前尘往事只有几步,却像隔了半生。 1984年春,贺子珍病情恶化,病房窗台上仍放着那台老电视机。她最后一次要求护士调到新闻频道,画面里播放的是《新闻联播》片头,人民大会堂的穹顶灯光。护士好奇问她想看什么,她摆摆手:“我不看节目,就听声音。”半小时后,她安静离世,心率监测仪滴答作响,如同二十年前庐山夜雨。 今天回望那台电视,它的荧光管早已报废,却留下一次决定性的提醒:正是它,让远在上海的贺子珍察觉北京病榻上的丈夫,从而催促女儿完成最后探视。历史档案里找不到这台机器的序列号,但我们知道,它参与了一个特殊家庭的临终告别。不得不说,有时微弱的信号,能牵动最深的牵挂。 毛主席逝世已近半个世纪,关于他与贺子珍的情感余温并未因为岁月而散去。

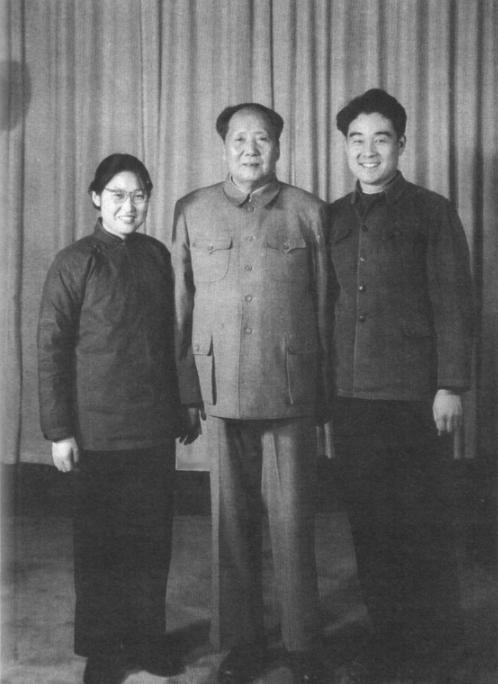

![感谢毛主席,为我们换了人间![赞]](http://image.uczzd.cn/16590831489990443066.jpg?id=0)