民国时期,在功德林中,65岁的李仙洲饭量极大,一次能吃六七个馒头,五六个窝窝头,吃面条拿小脸盆装,肉包子更是一次性吃十几个,连不服气的沈醉见识后也大为惊讶!

1949年后,数百名国民党高级将领被集中到功德林接受改造,管理所的生活出乎意料:清晨六点广播播放《东方红》,上午学习政治理论,下午参加园艺或缝纫劳动。

尽管失去自由,但伙食标准远超当时普通百姓,每餐有南方灿米饭、土豆烧牛肉,逢年过节还能尝到肉包子。

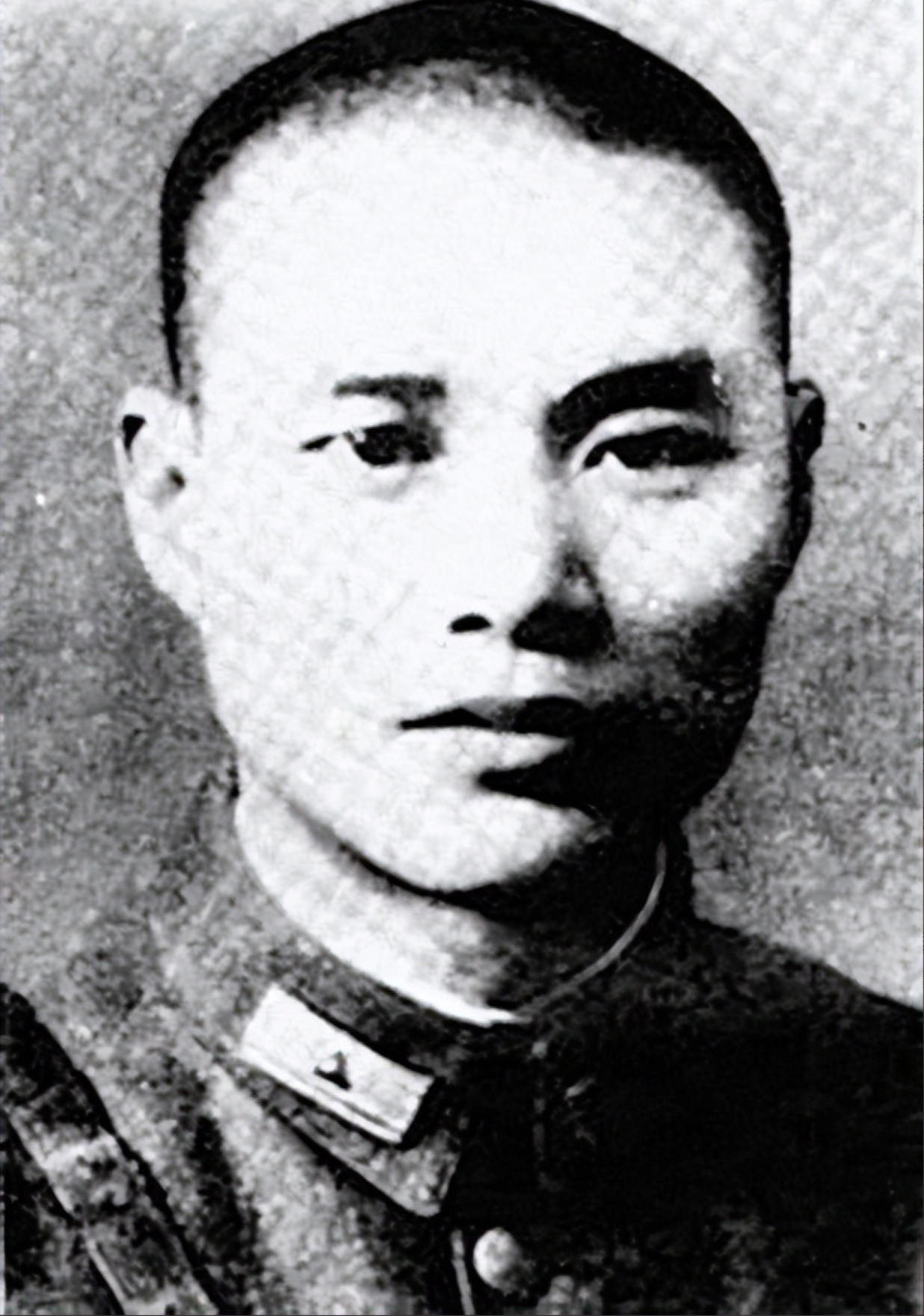

李仙洲作为黄埔一期生,曾是蒋介石嫡系"山东三李"之一,1947年莱芜战役被俘时,他因腿部枪伤被送往医院,陈毅得知他饭量惊人后特别批示:"他爱吃什么,就给他做"。

而军统少将沈醉则是戴笠旧部,1949年在云南被俘,两人在功德林重逢时,李仙洲已白发苍苍,沈醉却正值壮年。

1959年初春的某日,负责分餐的沈醉给李仙洲的碗里只盛了一勺饭,这位山东老将当即抗议:"多来点,我胃口大!"

向来以食量自豪的沈醉不服:"再大能有多大?"李仙洲眯起眼:"反正比你大,你吃不过我。"

胜负欲瞬间点燃,两人各垒起三碗米饭,配上一大碗土豆烧牛肉,在众目睽睽下展开对决,筷子翻飞间米饭迅速见底,当沈醉勉强咽下最后一口时,发现李仙洲早已吃完,正盯着空碗咂嘴。

这场平局让沈醉暗生计较,下次分饭时,他故意给李仙洲碗底压满土豆块,谁知对方风卷残云般吃完,还笑着调侃:"再来半碗才够劲!"

真正的震撼来自面食日,食堂蒸出二两重的白面馒头,李仙洲一手抓三个,转眼六个馒头下肚,又塞进五个玉米窝头。

沈醉拼尽全力才吃掉四个馒头,撑得直揉肚子,更惊人的是吃面条时,李仙洲直接端来洗脸盆,盛满后呼噜噜吞掉半盆,汤水都没剩。

肉包子成了决胜局,某日下午加餐,他松开腰带,左右手各攥四个包子,碗里还堆着三个,沈醉吃到第八个时胃里翻江倒海,抬头却见李仙洲正慢条斯理吃第十三个。

这位山东老汉抹抹嘴解释:"当年带兵打仗,蹲战壕啃冷馍练出来的。"

沈醉晚年回忆此事仍感慨:"他吃包子像变戏法,我输得心服口服。"

饭量比拼意外拉近了两人距离,得知沈醉冬天敢洗冷水澡,李仙洲立刻叫板,数九寒天里,沈醉赤膊冲凉时面不改色,李仙洲却冻得嘴唇发紫仍咬牙硬撑,最后管理员强行拖走他:"您这把年纪,感冒了可麻烦!"

劳动时李仙洲总要争强,扫雪必定抢最大扫帚,挖菜窖专挑冻土最硬处,有次搬白菜扭了腰,他躺床上还嘟囔:"要是年轻二十岁..."

沈醉递过热毛巾揶揄:"吃饭比我强,干活还得认输。"两人相视大笑,昔日的上下级隔阂在笑声中消融。

这场食欲竞赛背后藏着更深层的转变,当沈醉抱怨"窝头剌嗓子"时,李仙洲指着窗外说:"看看老百姓吃啥?咱这白面馒头搁外面是过年饭。"

管理所组织参观京郊农村后,这些将领才真切体会到:三年困难时期,普通工人每月仅有28斤粮票,而他们定量是45斤。

饭量比拼逐渐变成自我反思,沈醉在回忆录中写道:"过去在军统当处长,吃宴席常剩半桌菜,现在为一个馒头较劲,才懂什么叫珍惜。"

李仙洲则把省下的粮票塞给探视的孙子:"带回去,家里用得着。"

1960年深秋,两人同批获特赦,沈醉拿到公民证时,李仙洲拍他肩膀:"出去比吃饭我照样赢你!"

后来沈醉任全国政协文史专员,李仙洲当选山东省政协常委,每逢进京开会,李仙洲必带山东煎饼找沈醉,就着豆汁回忆功德林的窝头滋味。

1993年李仙洲九十寿宴,八十岁的沈醉坐轮椅赶来,席间有人提起当年饭量之争,李仙洲颤巍巍夹起包子说:"现在只能吃半个啦。"满座哄笑中,两位老人碰杯的手久久未松开。