1042年,西夏铁骑突袭泾州。知州滕子京率数千民兵死守孤城,杀牛犒军,血战三日。当范仲淹援军冲破暴雨赶到时,只见城头箭痕如麻,军民相拥而泣。战后,滕子京动用16万贯公使钱抚恤遗孤、祭奠英烈,军中皆呼“青天”。[凝视] 庆历三年冬,一个普通文官的决定改变了西北边防的命运,当李元昊的西夏军队兵临泾州城下时,知州滕子京做出了一个前所未有的选择。 泾州位于今甘肃平凉,是宋夏边境的重要关隘,1041年,范仲淹推荐好友滕子京到此任职。这位以文学才华闻名的官员,即将面临人生最严峻的考验。 庆历三年十一月,西夏军队突然南下,直逼泾州,据《续资治通鉴长编》记载,当时泾州驻军不足三千,而西夏军号称十万。更糟糕的是,连日大雨使得道路泥泞,援军无法及时赶到。 滕子京召集属下商议对策,有人建议弃城而走,有人主张坚壁清野。这位平日温文尔雅的文官却提出了一个大胆的方案:开放军械库,武装全城百姓。 在那个时代,让平民持有兵器是极其危险的决定,历朝历代都严格控制民间兵器,担心引发叛乱。但滕子京认为,与其坐以待毙,不如放手一搏。 短短两天内,泾州募集了四千多名青壮年,为了解决粮草问题,滕子京下令宰杀州衙的耕牛。在农业社会,耕牛堪比今天的拖拉机,杀牛犒军可见其决心之大。 西夏军队抵达城下,发现这座原本防守薄弱的小城竟然严阵以待,攻城战持续了五天四夜,泾州军民拼死抵抗,硬是守住了城池。 战斗最激烈时,滕子京亲自登上城墙督战,《宋史·滕宗谅传》记载,他“身先士卒,昼夜不懈”。一支箭矢射穿了他的官帽,差点要了他的命。 范仲淹率领的援军赶到时,看到城墙上到处是箭矢留下的痕迹,更让人感动的是,军民之间建立起了深厚的战友情谊。许多参与守城的百姓后来都成了滕子京的铁杆支持者。 这场胜利的代价不小,滕子京动用了十六万贯公使钱,用于抚恤阵亡者家属和奖励有功人员。这笔钱相当于当时泾州三年的财政收入,按今天的标准约合数千万元。 胜利的喜悦很快被现实冲淡,朝中有官员弹劾滕子京擅自动用公款,违反了财政纪律。尽管范仲淹极力为友人辩护,但滕子京最终还是被贬谪到岳州。 正是这次贬谪成就了一段文学佳话,范仲淹应邀为重修的岳阳楼写记,挥笔写下了“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”的千古名句。这篇《岳阳楼记》背后,隐藏着两位好友的深厚情谊。 滕子京在泾州的表现展现了宋代文官的另一面,他们不仅能吟诗作赋,关键时刻也能拿起刀枪保家卫国。这种文武兼备的素质,正是那个时代士大夫的理想人格。 从管理学角度看,滕子京的决策堪称经典,面对绝境,他敢于打破常规,调动一切可用资源。武装百姓、宰牛犒军、重金奖励,每一步都踩在了点子上。 这个故事还反映了宋代的制度特色,文官治军、以文御武是宋朝的基本国策。虽然这种制度有其弊端,但在滕子京身上我们看到了它的积极一面。 泾州之战虽然规模不大,却具有重要的象征意义,它证明了普通人在关键时刻能够爆发出巨大的能量。当外敌入侵时,文官与武将、士兵与百姓能够团结一心,共御外侮。 今天的泾川县仍保留着一些古城墙遗迹,站在那里,仿佛还能听到当年的战鼓声。滕子京和他的战友们用血肉之躯守护的不仅是一座城池,更是一种精神传承。 在你的家乡,是否也有类似的历史人物值得铭记?那些曾经保卫过我们土地的无名英雄,他们的故事是否也应该被更多人知道? 信源: 中国甘肃网——滕子京在泾川当官遭弹劾 促成了范仲淹千古名篇《岳阳楼记》;澎湃新闻——《岳阳楼记》的秘密,滕子京被贬背后,揭示的是宋朝衰落

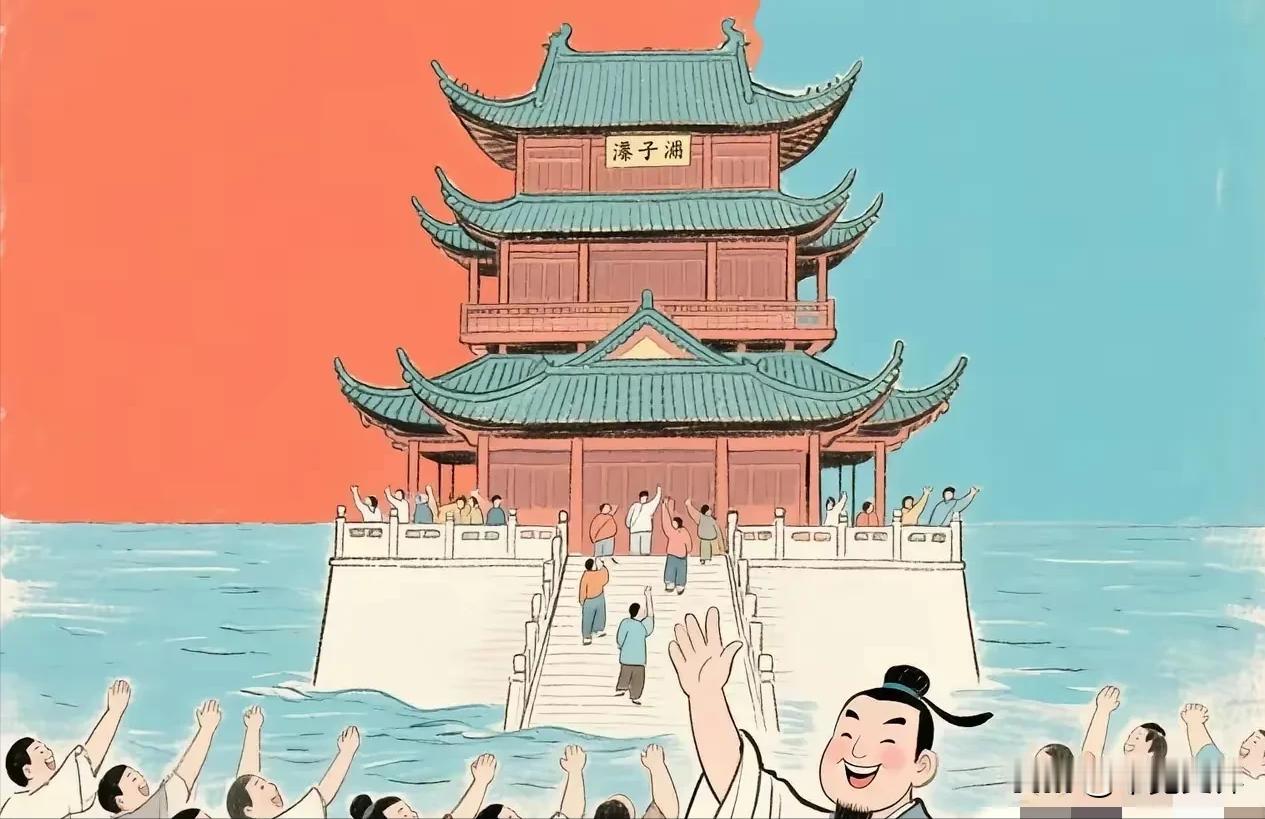

评论列表