雍正年间,雍正曾资助一卖字穷书生,待其考取功名后,雍正写了一个字,让他看。没想到,他说了一句话,让雍正微微一笑,“再去卖3年字。”

杭州涌金门外常年蹲着个穿补丁长衫的书生,他的摊位摆着几幅水墨画,墙上挂着对联,笔锋苍劲有力。

过路的行人多被字画吸引驻足,可摸摸钱袋又摇着头离开,这日午后,有位穿着藏青绸衫的客人停在摊前,手指轻敲着竹桌上的镇纸。

客人要写副对联,书生铺开宣纸,狼毫蘸墨时手腕悬得极稳,笔尖落下如刀刻石,客人接过写好的"秋月春花"四字,眉头忽然皱了皱,指尖点着"秌"字说此处有误。

书生不慌不忙翻开随身携带的《说文解字》,指着"秌"字旁注的"古秋字"解释,客人眼底掠过亮光,从荷包掏出两锭银子,嘱咐他拿这钱去考功名。

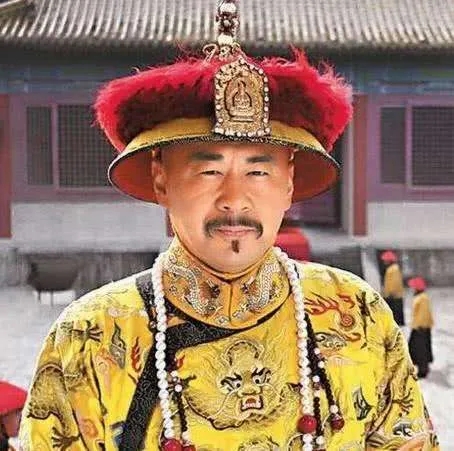

三年后紫禁城养心殿里,新登基的皇帝在官员名册上瞧见个熟悉的名字,朱笔在"李卫"二字上圈了红,传令召此人入宫。

御案上铺着洒金宣纸,雍正提笔写了个左右颠倒的"咊"字,翰林学士捧着这纸看了半晌,摇头说圣上写错了笔画。

龙椅上的皇帝轻叹一声,次日便发下圣旨,让这位新科翰林回涌金门再卖三年字。

这事传到杭州城引起轩然大波,巡抚衙门里,差役们偷瞄着昔日同僚背着旧书箱回到涌金门,有人看见他每天黎明就摆开摊子,晌午啃着冷馒头临帖,日头西斜才收摊。

三年间风霜染白双鬓,他的字倒比从前更添筋骨,后来朝廷派人来接时,他对着涌金门的石狮子磕了三个头,抱着当年皇帝赠的银锭进了京。

另一个故事发生在山西平遥,县令田文镜在县衙后院栽了棵老槐树,每日卯时雷打不动绕着树转三圈。

这习惯他保持了四十年,从黑发少年熬成白须老者,某日有位客商在县衙门口看审案,惊堂木响过三声,三桩积年旧案审得明明白白,客商临走前盯着田县令补丁摞补丁的官服看了许久。

半年后吏部的文书送到平遥,六十二岁的田县令连升三级任山西布政使,老槐树被移栽到新衙门前,田文镜每日仍绕着树转圈。

他带着衙役清丈土地,把瞒报的田亩数查得底朝天;带着师爷钻进库房,核出三十年糊涂账,雍正六年黄河发大水,他顶着白胡子在堤坝上守了七天七夜,百姓送的万民伞堆满三间屋子。

这两个故事在《清实录》里能找到痕迹,李卫后来官至直隶总督,田文镜七旬高龄仍总督河南山东。

史书记载李卫晚年教导子孙:"涌金门三年,胜过翰林院十载。"田文镜临终前给皇帝上折子,说愧对圣恩未能多活二十年,雍正特命将其画像悬于贤良祠,与历代名臣同列。

帝王用人之道,贵在看透皮囊下的本心,有人年少得志便忘了根本,需得退回尘世再历风霜;有人皓首穷经不改赤诚,自当委以重任不问出身。

杭州城涌金门的石板路,山西县衙的老槐树,都成了照见人心的镜子。

读书人寒窗苦读,为官者夙夜操劳,说到底都是为着"不负"二字,不负平生所学,不负百姓所托,更不负当年识才于微时的明眼人。