1661年,顺治病重,他检讨了登基18年的行为,写了一份罪己诏。群臣知道后,跪求不宣。没想到,顺治亲妈孝庄却下令,“必须宣,还要再加3条。”

康熙二十六年深冬,北京城飘着鹅毛大雪,七十五岁的孝庄太皇太后躺在慈宁宫病榻上,眼前浮现出儿子顺治临终前的场景。

那是二十四年前的正月初七,紫禁城里飘着同样的雪,二十四岁的顺治帝挣扎着写下罪己诏,群臣跪求别让皇家丑事传扬天下,可她却咬着牙下令:"不仅要宣,还得再添三条罪!"

顺治这辈子就没活得痛快过,六岁那年被亲娘和多尔衮架着坐上龙椅,从此再没过过安生日子。

多尔衮这人心思比海还深,仗着摄政王的身份把持朝政,连孝庄想见亲儿子都得看他的脸色,宫里人都知道,顺治每天上朝就跟木头人似的,多尔衮说往东他不敢往西。

有次小皇帝在乾清宫摔了个茶碗,第二天多尔衮就派了十个太监把乾清宫的瓷器全换成铜器。

要说孝庄真是女中豪杰,硬是在多尔衮眼皮底下把儿子拉扯大,她让苏麻喇姑教顺治满文,自己偷偷教他汉学,还往养心殿塞了本《资治通鉴》。

顺治十三岁那年,多尔衮在塞北打猎时突然暴毙,消息传回京城那天,孝庄连夜把索尼、鳌拜这些老臣召进宫,第二天早朝就让顺治坐稳了龙椅。

可这皇帝当得实在憋屈,顺治最烦那些蒙古来的妃子,孝庄按满蒙联姻的老规矩给他娶的皇后,他看着就头疼。

直到十八岁那年遇见董鄂妃,这日子才算有了点颜色,那董鄂氏原是镶白旗包衣出身,跟着丈夫博穆博果尔进宫请安时,顺治一眼就瞧上了。

后来襄亲王死得蹊跷,董鄂氏守孝二十七天就进了承乾宫,这事儿在朝野上下传得沸沸扬扬。

要说董鄂妃也是个苦命人,生了个阿哥不到百日就夭折,顺治抱着孩子尸首在奉先殿跪了三天,孝庄派人去劝,反被皇帝轰了出来。

董鄂妃从此一病不起,拖到顺治十七年八月,到底没熬过去,顺治那会儿魔怔了似的要出家,孝庄带着毒酒冲进养心殿,看见儿子抱着康熙抹眼泪才松了手。

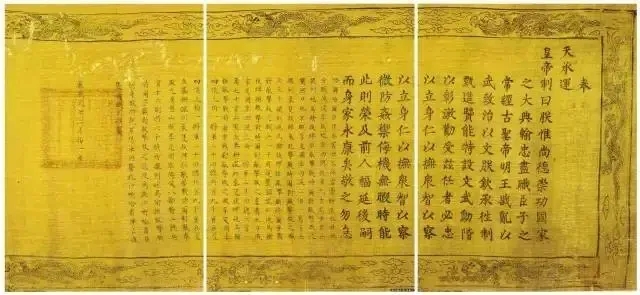

谁也没想到这场风寒要了皇帝的命,顺治临终前写了份罪己诏,细数自己"渐习汉俗""委任汉官"等十宗罪。

大臣们捧着诏书直哆嗦,这要是昭告天下,不等于打皇室的脸?可孝庄偏要在这伤口上撒盐,又添了"不敬祖宗""不孝母后""内宠逾制"三条,愣是把十罪变成十四罪。

这老太太的算盘打得精啊,当时南方还有南明残余,北边蒙古部落蠢蠢欲动,朝廷里满汉大臣斗得跟乌眼鸡似的。

她让天下人知道皇帝都认错了,底下人谁还敢端着?果然诏书颁下去,汉臣觉得皇上开明,满臣觉得主子圣明,倒是把人心给拢住了。

要说孝庄这辈子,真像紫禁城的金砖,经得起踩踏,耐得住寂寞。皇太极活着时她不是最得宠的,儿子当皇帝又跟自个儿生分,临了还得拉扯八岁的康熙。

康熙八年除鳌拜那事儿,就是她让索尼孙女当皇后埋下的伏笔,三藩作乱时南方吃紧,她把自己攒的金银首饰全熔了充军饷。

这些事儿《清史稿》里写得明明白白,可老百姓就爱传她和多尔衮那档子"太后下嫁"的风流韵事。

如今站在景山上眺望,孝庄当年住过的慈宁宫早已换了模样,可那十四道罪己诏至今还在故宫博物院藏着,黄绫子上斑斑点点的,不知是朱批还是泪痕。

要说这老太太最聪明的地方,就是懂得什么时候该狠心,当年要是顺着群臣瞒下罪己诏,哪来后来康熙朝的太平盛世?

正如杨珍在《清代宫廷史》里写的:"孝庄之智,不在垂帘听政,而在懂得何时该退,何时该进。"