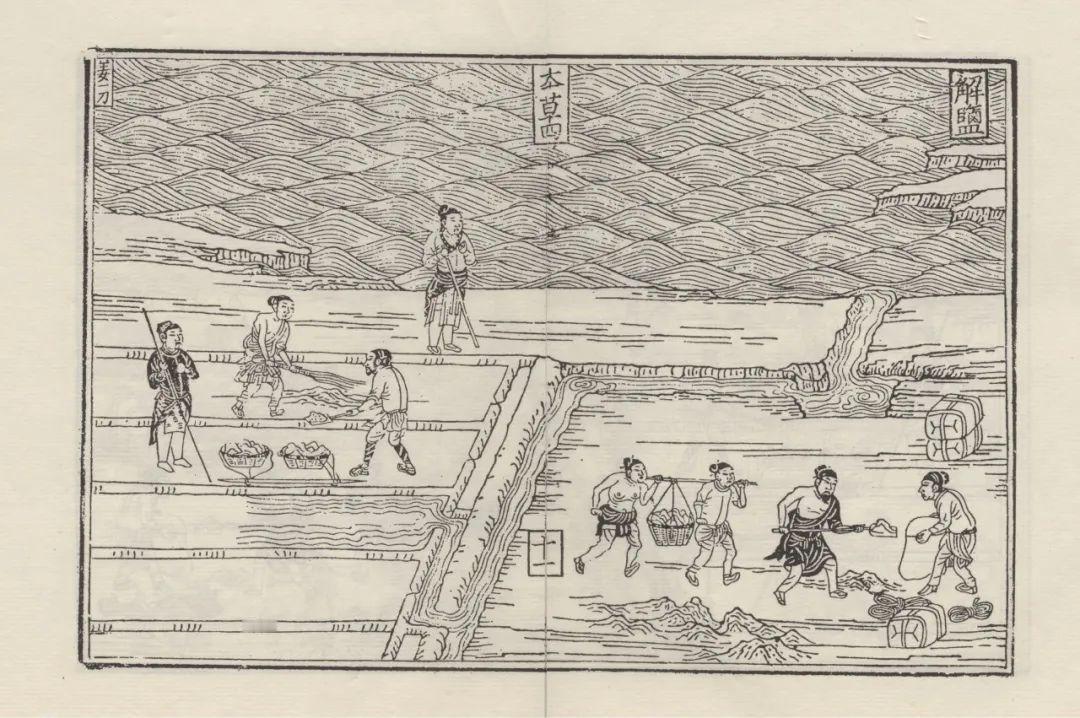

盐田日晒法应创始于距今3000年前的殷商时代。盐的繁体字(蟹),显然是从卤字演化而来,也蕴含着中华民族的食盐供应始于运城盐湖的盐业生产。 食盐是百味之冠,生命之所需。人类从茹毛饮血的肉食阶段,过渡到以谷物为主要食物构成的时期,为补充身体对盐份的要求,从捞取天然产出的石盐到进行盐业生产活动,必然经历了漫长的历史阶段。 运城盐湖的盐业生产几乎与我国农耕时代相伴开始的。盐湖北有稷王山,相传为后稷教民稼穑的地方. 夏县西阴村,则是教民种桑养蚕、缫丝织布的轩辕黄帝夫人嫘祖的故乡。耕织与盐业并举,使华夏族在古文明的发展道路上居于世界领先地位。 《河东盐法备览》中载有相传为虞舜所作的《南风歌》:“南风之重兮,可以解吾民之愠兮;南风之时兮,可以阜吾民之财兮”。 南风习习,人民不再忧烦,及时到来的南风.使人民增加了财富。南风与盐业生产的关系,屡见于秦以后的史藉,运城盐湖东倚中条山,西有稷王山,正位于山西裂谷系南段的新生代运城断陷盆地内。 每年5月起多东南风,气候干燥,不利于小麦的灌浆生长,但有利于盐田卤水加速蒸发。“种盐”之说流传已久,也表征盐业与农耕种植同样历史悠久。 运城盐湖呈北东-南西向长条形展布,班固著《汉书·地理志》称:“盐池在安邑西南,长51里,广6里,周114里”。 但郦道元是北魏人,与刘昭同属南北朝时代人,一称广7里一称南北17里。 安邑、解州两座城池均座落于盐湖边上,如按南北17里计,则两城均在泽国中,显系有误。根据以上史料,运城盐湖在距今1500年前的面积与现代相差不大。 虽然2000多年的大力经营开发,但湖域变化不大。相反,《水经注》卷六中还记载有:“池西又有一池,谓之女盐泽,东西25里,南北20里,在猗氐(今山西临猗县)故城南”。 按其方位,应为今天的解州西面的硝池和北门滩。但这两池现在已成淡水湖泊。《新唐书·食货志》中说:“蒲州安邑、解县有池五,总曰两池,岁岁得盐万斛,以供京师(今陕西省西安市)”,是指干旱年份盐湖水面收缩时的状况,但总的还是安邑、解州两池。 “官山海”政策,是春秋时代齐国管仲所首创。这一政策上承西周“盐人掌盐之政令”,下开秦汉及其后的盐铁官营政策。 《管子·海王篇》曰:“十口之家十人食盐,百口之家百人食盐,万乘之国人数开口(人口总数)千万也”。 盐业生产与国计民生有关,封建社会中称之为“国家之大业,所以制四夷,安边足用之本,不可废也”。秦代设少府,掌山海盐泽之税。 汉代设大农丞,置盐铁丞领其事。汉武帝元狩四年(公元前119年)置盐官三十六处,第一处即设在安邑,管领运城盐湖。 汉武帝元封元年(公元前110年),桑弘羊分部均输,置盐官二十八群,黄霸充河东均输长。永始四年(公元前13年),汉成帝刘骜亲临盐池视察。 此后,历代帝王多有亲临巡视的。盐业生产的丰歉与气候有关,盐湖又处于地形低洼处,“四山之水悉注其中”。 因此,“水防其淫滥”,是维护正常盐业生产的首要条件。运城盐湖的东北有多条发源于中条山的河流,如青龙河、白沙河、刁崖河、王峪河、史家河等。 为了拦截洪水,北魏宣武帝正始二年(公元505年),都水校尉元清督修永丰渠,引盐湖东北诸水西入黄河,这是史藉记载最早的护盐水利工程。 隋大业年间(公元605~617年),都水监姚暹在永丰渠旧址基础上加以改造和疏浚。 由于此渠起着拦截洪水西导入黄河,既是盐湖外围的一道屏障,又有益于运城盆地的农业灌溉,史称此渠为“姚暹渠”,早期的永丰渠之名却湮灭不闻了。 宋代又陆续在盐湖东北和西南两端分别构筑堤埝,“以杀水势”。如宋代解州县令李绰增修王峪口到夏县一段的堤埝,引王峪河、刁崖河、史家河诸水入姚暹渠,史称“李绰埝”。 各处的堤埝起着把地表水汇蓄在盐湖外的库、塘中,如东北端有汤里滩、任村、鸭子池;西南端有硝池、北门滩。 这种以姚暹渠为骨干,堤埝、库塘配套的防洪、蓄洪水利设施,构成盐湖区内外完整的护盐工程体系,既能拦蓄洪水,又能调节水量。 可见始于北魏、迄于宋代完成的这一宏伟的护盐工程,确实起到了保障盐湖不溢不涸的作用,维护盐业生产千余年长盛不衰,乃至惠及现今一代。 运城盐湖乃天赋镶宝,我们的祖先在先秦时代已创造出人工盐田、日光晒盐法先进的制盐工艺技术,奠基于1500年前的严密、科学的护盐工程也是史无前例的。 一个历经数千年开采的盐湖,至今完好无损,而且遗留下的硝板已成为今天提取Na₂SO₄的人造矿体,泽被后代。 其与创始于战国末期四川井盐的钻井技术,都是盐矿科学技术史上的伟大发明,是一枝并秀的两朵古代科学技术的奇葩,是值得我们引为自豪的。