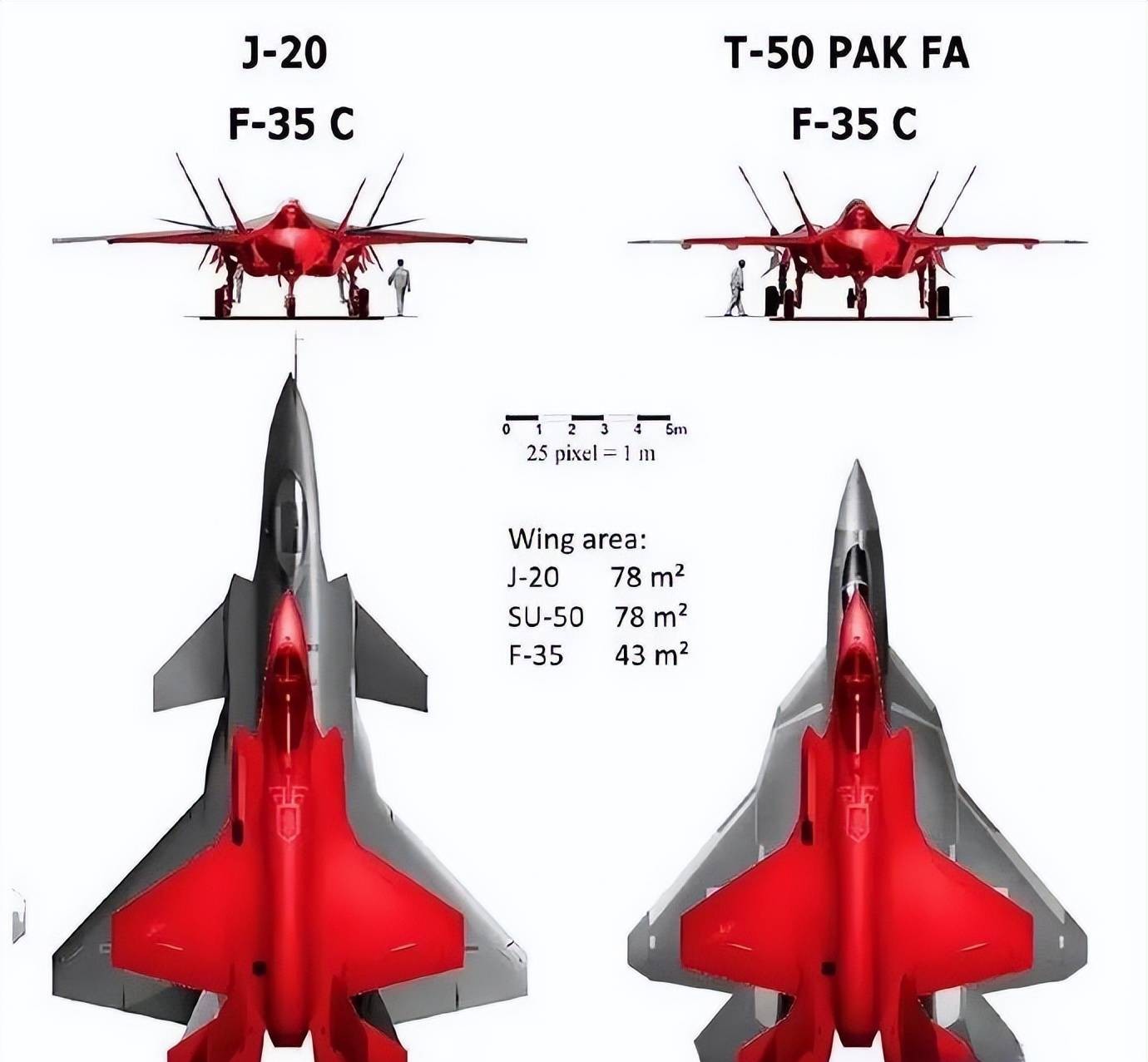

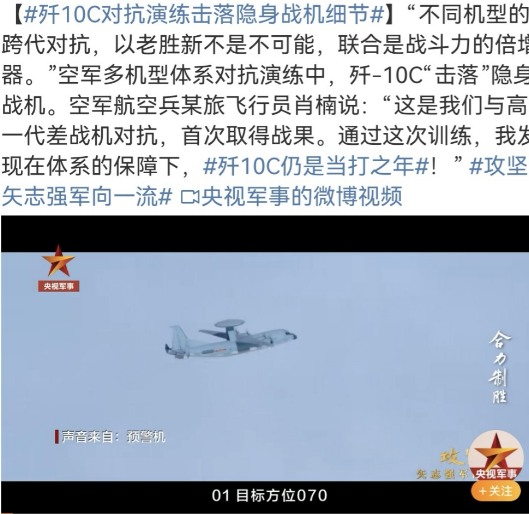

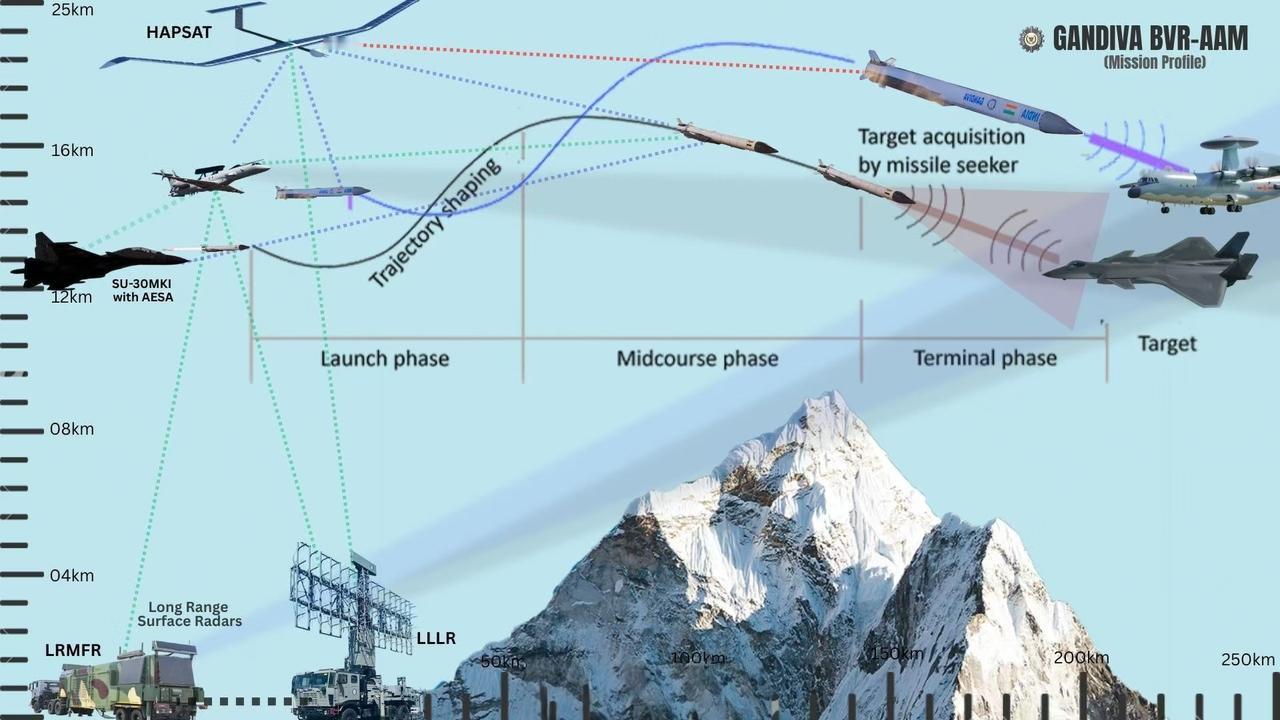

12架歼-20隐身战斗机,能团灭整个印度空军。这是中国空军五年前就有的判断。 几年前,王海大队的一次模拟对抗演习,成了中国空军内部反复研究的一个经典案例。 歼-20在这场1对17的对抗中,以“零被击落”的成绩,干净利落地完成了对假想敌的压制。这个假想敌,就是模拟印度空军现役主力苏-30MKI。 那次推演之后,中国空军内部逐步形成了一个清晰认知,12架歼-20,理论上足以压制甚至瘫痪整个印度空军的作战体系。 这个判断不是夸张,也不是拍脑袋,而是基于技术代差和体系作战的综合推演。 印度空军被震得不轻,但真正让他们不知所措的,是发现自己在技术上的劣势是全面性的,不仅仅是某一型飞机的问题。 苏-30MKI是印度空军的主力装备,从2002年服役至今,已经超过20年,虽然印度不断对其进行本地化改装,但核心电子系统依旧停留在机械扫描雷达的时代。 而中国歼-16早已全面换装有源相控阵雷达,探测距离、抗干扰能力、目标识别精度全面领先。 不用说歼-20,它的隐身设计决定了苏-30MKI的雷达几乎无法在有效距离内发现它。换句话说,对手还没看到你,你的导弹已经飞过来了。 技术代差的第一层体现是隐身能力。根据国际防务评估机构的数据,歼-20的雷达反射截面控制在0.05平方米以下,相当于一只飞鸟的雷达回波。 而苏-30MKI的雷达反射截面接近15平方米,几乎是300倍的差距。这种差距不是靠飞行员的技术或战术能弥补的,它属于物理层面的“降维打击”。 第二层差距来自于武器系统。歼-20配备的PL-15远程空空导弹,实战射程超过200公里,具备末段主动雷达制导能力。 而印度空军目前主力使用的R-77导弹,射程约为80公里,且导引头性能落后,实战命中率堪忧。 对抗中,歼-20可以在对方雷达尚未锁定自己时,先发制人地发起打击。 第三层差距是信息感知和指挥控制能力。歼-20不仅是一架战斗机,更是一套空中传感器网络的节点。 它能将前方探测信息实时回传给后方预警机和地面指挥中心,形成“一个脑子多只眼”的空战系统。 而印度空军的网络化能力极弱,目前仅有三架费尔康预警机,且数据链标准混乱,法制、俄制、美制设备互不兼容,形成不了完整的空战态势图。 这三层差距叠加起来,就是“12架歼-20可以团灭印度空军”的逻辑基础。不是因为歼-20有多神,而是因为对手的体系太散、太旧、太慢。 如果说那次模拟对抗只是一个技术验证,那么过去五年的演变过程,更像是对这个判断的现实印证。 歼-20的数量从最初不足50架,到现在已突破200架,并完成多个战区的部署,重要的是中国空军构建起了完整的隐身作战体系。 空警-500预警机、歼-16D电子战机、歼-10C多用途战斗机协同作战,形成了全域感知、全频压制、全程打击的闭环结构。 特别是歼-16D的加入,补上了电子战这块短板。它可以压制敌方雷达、干扰数据链、诱骗导弹,让歼-20的隐身优势进一步放大。 而歼-10C虽然体型小、成本低,但凭借先进雷达和导弹系统,在边境对抗中对印度“阵风”战机完成了火控压制,使得对方无法形成有效锁定。 这就是体系作战的力量。不是单打独斗,而是像打篮球一样,有人抢篮板,有人掩护,有人控球,最后由歼-20完成终结。 每架歼-20最多可携带6枚PL-15导弹,12架就是72个远距打击点。在对手没有足够预警和拦截能力的情况下,这种攻击密度足以瘫痪对方的空中作战核心。 印度空军的问题,并不全在飞机老旧上,而在于整个空军构架的“拼盘式”设计。 从俄罗斯买苏-30MKI,从法国买“阵风”,又采购以色列电子吊舱和美制C-130运输机,还引进了俄制S-400防空系统。 东西合璧听起来很高大上,实际操作起来却是一团乱麻。 数据链协议对不上,弹药体系不兼容,后勤保障也跟不上,一旦进入高强度冲突,整个系统的作战效率和机动能力都会大打折扣。 对比之下,中国空军的作战体系是统一的、闭环的、动态升级的。每一型新装备都不是单独服役,而是与已有体系无缝衔接,形成战斗力的乘数效应。 这种体系化作战,是现代空战的核心竞争力,不再是拼数量,而是拼谁能先发现、先打击、先瘫痪。 在亚太地区空权格局不断演变的背景下,中国空军的隐身作战能力,已经成为区域空中力量制衡的关键变量。 不是靠数量碾压,而是靠技术代差和体系协同,逐步重构“发现即摧毁”的现代空战规则。

评论列表