张逸轩

相机的快门声与枪炮的轰鸣交织,照片不再只是光影的定格,是真相的凭证,是权力的镜像,是人性的显影,更是一个民族在苦难中未曾弯折的脊梁。电影《南京照相馆》以“照相”为密钥,通过一家照相馆里交织的命运轨迹,将宏大历史叙事浓缩于方寸光影之间。自7月25日全国公映以来,票房与口碑双线飘红。

《南京照相馆》海报。

照相:本质与形式

什么是照片?为什么是照片?

照片是一种留痕,是让无形的事物定格为有形的证明。无形的时光、藏在心底的情感等“本质”,靠照片的构图、光影、相纸等这种外在的“形式”保留下来,得以被我们感知、解读。

影片故事里,这种“形式即身份”的规则被演绎得淋漓尽致。围绕着人的事物,把人的自我呈现出来,同时赋予身份的象征。角色的物件,定义了他们的身份,推着他们走向不同的命运。

苏柳昌的“身份”在他人眼中取决于当下的外在“形式”。他因为有绑腿被日军当成士兵,因为带有相册被伊藤当成摄影师,又因为有长头发被外国记者视为平民。这些外在的形式,给予了他不同的身份,串起了整个故事。

但形式也会骗人,有可能被伪装。

伊藤第一次出场就迟到,被身份原本卑微的农民上司扇耳光。他对摄影技术并不熟练,刚开始拍照,说光线有问题,胶片不够用,决定性瞬间太难找,也不会洗照片。这些都与他期望扮演的“精干日军军官”或“专业摄影师”的形式格格不入。

他初次遇到苏柳昌时,拿着手枪犹豫不决,目光游离,看到了苏柳昌的随身物品。

苏柳昌面对枪口时瑟瑟发抖,求生的本能让他假装自己是照相馆的学徒,会洗印照片。

适应身份的过程,就是教化的过程。苏柳昌开始学习成为“老金式的照相馆学徒”,这关系到他的生存;另一方面,伊藤则慢慢变成残忍凶恶的军官。随着这样实像与虚像般的对照,故事剧情开始展开。

《南京照相馆》海报。

镜头:凝视与支配

谁在拍谁?怎么拍?在哪里拍?

相机装胶卷,旋钮,对焦,拍照(shoot);步枪装子弹,上膛,瞄准,射击(shoot)。两者动作的蒙太奇,揭露残酷的真相:相机也是武器,射出舆论的子弹。

相机和步枪,两组工业化的精密机械,在侵略者手中成了屠刀。一个瓦解反抗意识,一个击碎身体生命。

作为外来入侵者的日本人,是主动决定拍什么,怎么拍,去哪拍的。而作为本土反击者的中国人,只能被迫洗照片,被动地复述着恶行,甚至为了活命还得“争取”这个机会。于是,权力关系,支配地位,在拍与被拍之中,一目了然。战火中的南京城内,人们甚至没有拍摄南京的资格。

在影片的镜头语言中,我们无法代入拍摄者,我们都是被拍摄者的后人。每次伊藤按下快门,观众就被凝视与支配。

影片的视听语言中,日本军队的镜头是南京大楼里的仰角,光线是刺眼太阳的亮光,配乐是铜管军乐,血雨腥风扑面而来。而中国百姓则是在地下室里的俯拍,是洗印房里的暗色调,配乐是清脆单薄的笛声。无需过多大场面,双方力量的对比清晰可感。

直到战犯审判时,镜头终于反转。此时手持相机的变成了林毓秀,枪支与相机的对照再次出现,但这次已经截然不同。她的身后站着死去的,活着的中国百姓。她拍下来的,是子弹贯穿了战败者的胸膛。

存义:河山与寸土

什么是土?什么是寸土?什么是寸土不让?

土,代表着活动空间,百姓被困在南京城,苏柳昌被困在照相馆,老金一家被困住地下室。土,还代表着大好河山,是北京故宫、天津劝业场、杭州柳浪闻莺、上海城隍庙、武汉黄鹤楼、万里长城……

寸土,是构成这些美景的最小单元。侵略者想夺走的,从来不止土地,更是人活在这片土地上的权利。伊藤想拍下中国的大好河山,作为战利品炫耀。日本军官想把征服的土地砖头带回国做奇观,宣传战功。

当宋存义任由荆棘划过脊梁,拿起城墙砖,对着侵略者一次次砸了下去,情绪得到了直接释放:我手里拿着大好河山的寸土,而砸向侵略者,就是寸土不让。

伊藤拍摄大好河山当战利品,苏柳昌把伊藤眼中的大好河山冲印出来,老金用照相背景带大家在大好河山中日行千里,大家一言一语回忆大好河山。最后火海之中苏柳昌把照片扔到伊藤脸上,临死前一幕幕报着大好河山的景象。核心思想从头到尾贯穿,把各个故事场景串联到了一起,把精神与价值镌刻在了观众心中。

影片最难能可贵的是,不用直白的呐喊让观众认同“大好河山,寸土不让”,而是把精神与价值写进层层相扣的剧情里,到位而又节制。

精神:善恶与忠奸

电影最锋利的一笔,是撕破了日本侵略者嘴里“仁义礼智信”的假面具。

他们的“仁”,是思念家中老少,对中国百姓的苦难视而不见;“义”,会不满“杀人不够快”,以屠戮弱者为荣;“礼”,是形式的“亲善”却盖不住本质的野蛮;“智”,是能畅谈伯牙子期,却把屠杀当战功、施舍当恩义;“信”,是给了“免死”承诺,转头就变成催命符。

中国人的“仁义礼智信”,是老金一家在照相馆里接纳外来人员,是危难中的苏柳昌、林毓秀等甘心让出珍贵的通行证,是大家冒死也要送出罪证的执着。

这种精神的分野,需要被记录、被证明——而形式,正是记录与传承的载体。屠杀的故事需要照片作证,洗照片的本事要靠底片验明,罪证需要运出胶片证明,定罪需要收集记忆去证明,而我们的记忆需要《南京照相馆》这样的电影守护。一张照片很薄,但大量记录苦难的照片叠起来,便是三十万同胞血泪的见证。

屏幕里,伊藤用相机造和平的假象;屏幕外,我们用电影讲战争的真相。

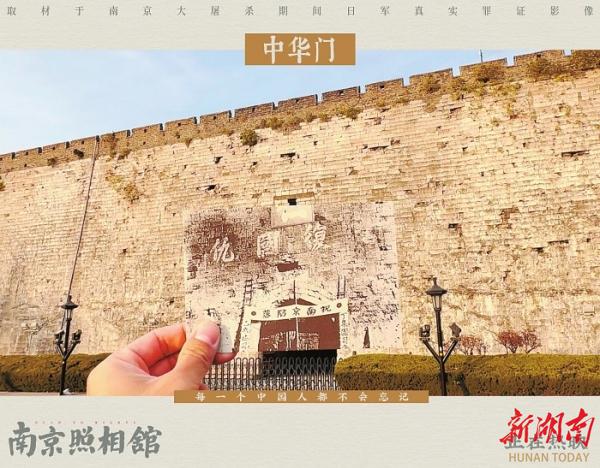

最后,几声快门拍摄声后,电影结束了。这一瞬间,我们成为了被拍的人,拍摄的内容变成了人民的美好生活。紧接其后,摄影师用手举起照片,将今昔的场景进行对照。

这一刻,我们成了自己河山的摄影师,拍下寸土,挺起脊梁。

![果然大家都畏畏缩缩闯了很多祸[捂脸哭]](http://image.uczzd.cn/13166041925035461295.jpg?id=0)

![这么一比,某位女士还真是善良啊[doge]](http://image.uczzd.cn/12802581047182041419.jpg?id=0)