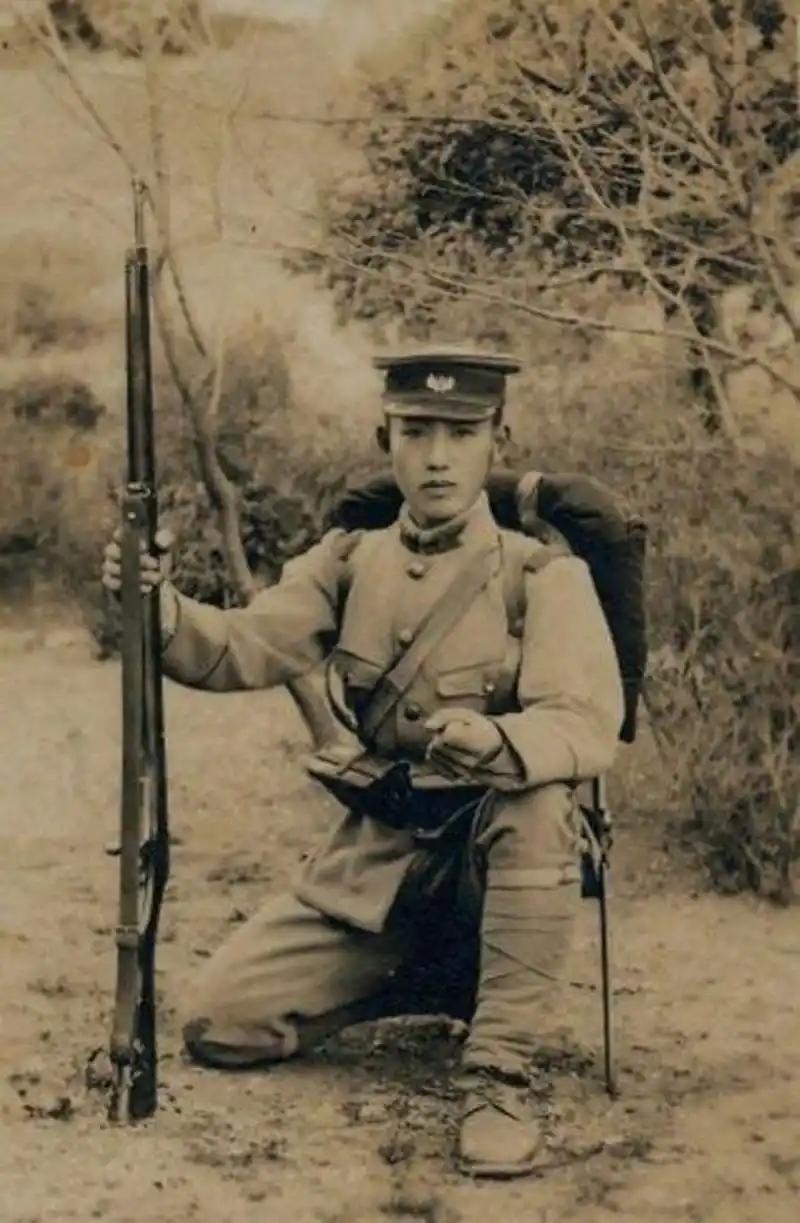

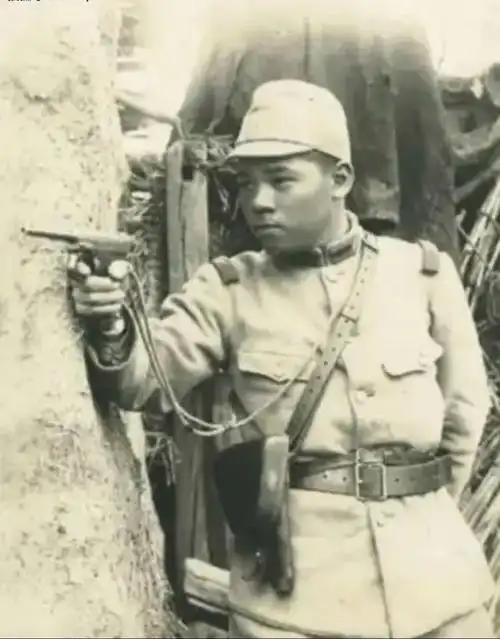

抗战初期鬼子的枪法有多准?粟裕:“日军200米内步枪均能命中。” 在二战时期,日本放弃冲锋枪而大批量列装三八式步枪的决定颇具深意:每支百式冲锋枪每分钟消耗120发子弹,而三八式步枪仅需15发。 在资源匮乏的岛国思维下,鬼子将“一发子弹消灭一个敌人”的精确理念发挥到极致。这种差异不仅是武器代差,更是工业化国家与农业国在军事体系上的全面差距。 1938年,刚刚率新四军抵达江南抗日前线不久的粟裕大将在战斗总结中特别指出:“敌射击技术准确,两百米以内步枪均能命中。” 这一观察揭示了抗战初期中日军队的关键差距。当时鬼子采用的三八式步枪(俗称"三八大盖")具有当时最长的枪管(127.6厘米)和最长的瞄准基线(69厘米),这种设计使其有效射程达460米,远超中国军队普遍使用的汉阳造(枪管仅74厘米)。 据抗日老战士回忆,日军在400米距离上能快速完成“发现-瞄准-命中”的全过程。某游击队员夜间行军时违规点火抽烟,火柴刚划燃就被300米外碉堡中的日军精准击中。 更令人痛心的是大名鼎鼎的“回民支队”政委刘文正牺牲的细节——当他从防御工事的射击孔向外观察时,远处日军射手竟能准确捕捉这个仅10厘米宽的孔洞瞬间,一枪命中。 在抗战初期,鬼子每个步兵中队都配有专业射击教官,新兵需完成“每月300发实弹射击+100小时瞄准训练”的硬性指标。 这种训练使日寇在200米静止靶射击命中率达80%以上,50米移动靶射击也能保持90%的致命率。 值得注意的是,这并非靶场数据,而是在枪林弹雨中的实战表现。与之对比,中国军队因弹药匮乏(国军士兵年均实弹训练不足30发),导致粟裕将军所言的“我军射击水平过差”现象普遍存在。 这样一来,鬼子并不怕新四军开枪射击,而在遭到伏击的时候还能沉着冷静予以还击,我军的射击精准度又因为训练缺失难以保证,这就造成在抗战初期双方的战斗力存在很大差距。 对于初来乍到的新四军战士来说,一场伏击战能够消灭十几个鬼子就已经是大胜仗了。