1735年10月8日深夜,57岁雍正突然死在距京20公里的圆明园,从得病到死亡,就一天时间,事出突然,群臣毫无准备,园内乱成一锅粥,不是因为皇帝死了悲伤过度,而是册立新君的诏书找不到了。

1735年深秋的圆明园弥漫着异常气息,当时连续熬夜批阅奏折的雍正,在10月8日傍晚突感眩晕,御医诊断为“虚火上炎”,仅开出安神汤药。

然而这个御医开的药并没有啥用反而病情急转直下。

晚上他面色赤红、呼吸困难,到了半夜他就已经七窍渗血,然后彻底停止呼吸。

当他的贴身大臣张廷玉目睹遗体时“惊骇欲绝”,在私人笔记中隐晦提及“血溢五窍”。

更致命的是权力交接的混乱。

要知道清朝的秘密立储制度,是从康熙传下来的。

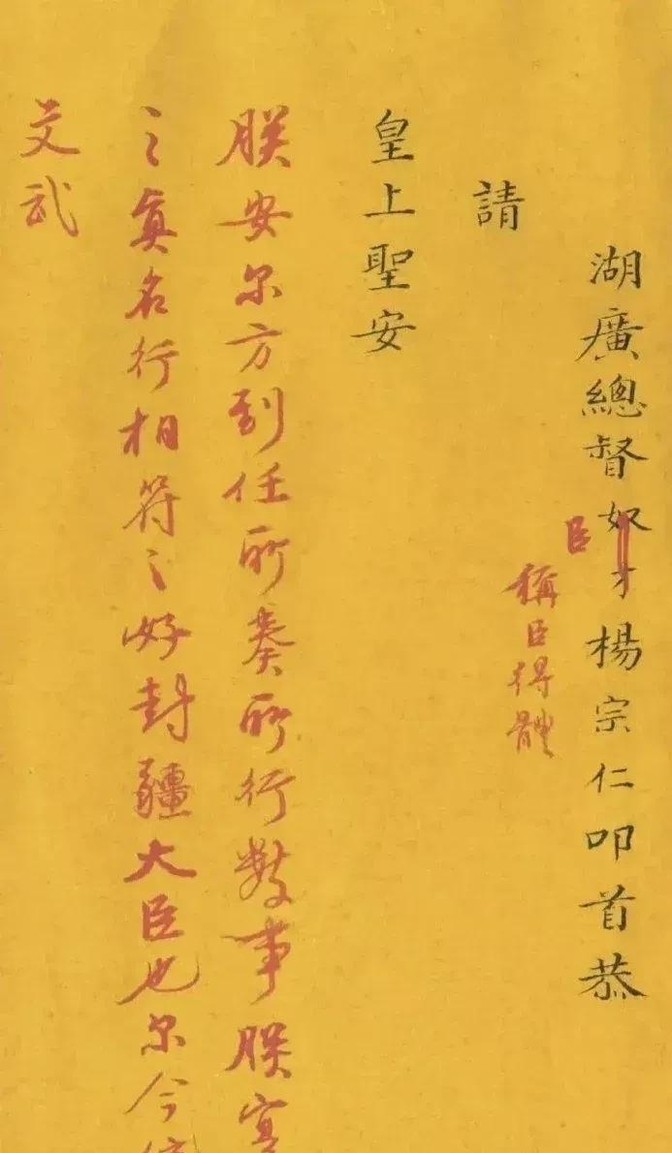

皇帝生前将继承人的名字亲笔写好,密封在黄匣里,放在乾清宫正大光明匾的后面,另有一份副本随身带着。

直到皇帝去世时,两份对照无误,才能宣布新君。

但是现在的问题在于,雍正死在圆明园,乾清宫乾清宫正本远在20公里外紫禁城,而随身的那份副本,此刻谁也找不着。

这要是出岔子这个集团不得崩了啊,这也给众人急坏了。

找了一宿,太监才从漆盒中翻出写有“皇四子弘历继位”的黄绢,这才避免了一场继位危机。

然而雍正的暴亡早有伏笔。

在圆明园深处藏着他耗银数十万两打造的炼丹工坊,五年来消耗水银4860斤、黑铅2000斤,炉火昼夜不熄。

而丹药的致命配方,每粒“既济丹”含汞2.4克,超安全标准300倍,长期服用引发肾衰竭与神经麻痹。

之后为增强药效,雍正命道士添加硫磺,使汞毒性倍增。

死前14天运入的200斤黑铅,成为压垮脏器的最后一根稻草。

中毒症状与史料高度吻合,驾崩前七日出现手颤、幻听,临终夜“呕黑血三日”,系汞腐蚀胃肠黏膜的典型反应。

2013年对其头发的无损检测显示汞含量超标150倍,足以引发三次急性中毒。

而新帝乾隆的善后堪称宫廷危机公关范本。

在雍正死后12小时内,炼丹道士张太虚、王定乾被武装押送出京,相关弟子悉数秘密处决。

之后销毁丹药赏赐记录,仅留存12份无关奏折,对内宣称雍正炼丹仅为“游戏消遣”,勒令太监“敢言宫中事者斩”。

之后纵容吕四娘刺杀等野史传播,将舆论引向虚构的江湖恩怨,掩盖丹药丑闻。

这番操作背后是赤裸的权力算计,17岁的乾隆需维护父亲“圣君”形象以巩固统治,更怕丹药丑闻牵连自己,他登基前也曾服用雍正赏赐的“长寿丹”。

而雍正的死亡本质是帝王生存困境的爆发。

首当其冲的就是过劳透支,他日均批阅奏章60件、书写8000字,13年累计千万字,高血压与肾病早已掏空身体。

然后就是精神绞杀,经历九子夺嫡的兄弟相残,晚年深陷“暴君”骂名,朝鲜使臣记载其“腰以下不能运用”,疑为心因性瘫痪。

最后就是长生执念,他迷信丹药可弥补健康亏损,甚至写信向道士求教“采阴补阳术”,加速毒物吸收。

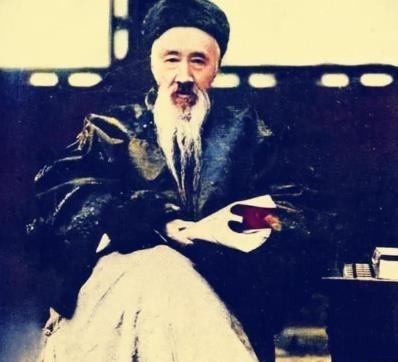

当他将丹药赏赐给心腹大臣鄂尔泰时,一场贵族集体慢性中毒已悄然蔓延。

权力金字塔顶端的人们,共同沉溺在重金属编织的幻梦里。

雍正的死亡证明最终由科技补全。

清代丹炉温差达±50℃,汞蒸气挥发量相当于直接服毒的40%,解释雍正视察丹房后频发头痛的原因。

据其骨骼模拟分析,其体内汞蓄积量达3.2克,超致死量2倍,伴随铅、砷协同中毒。

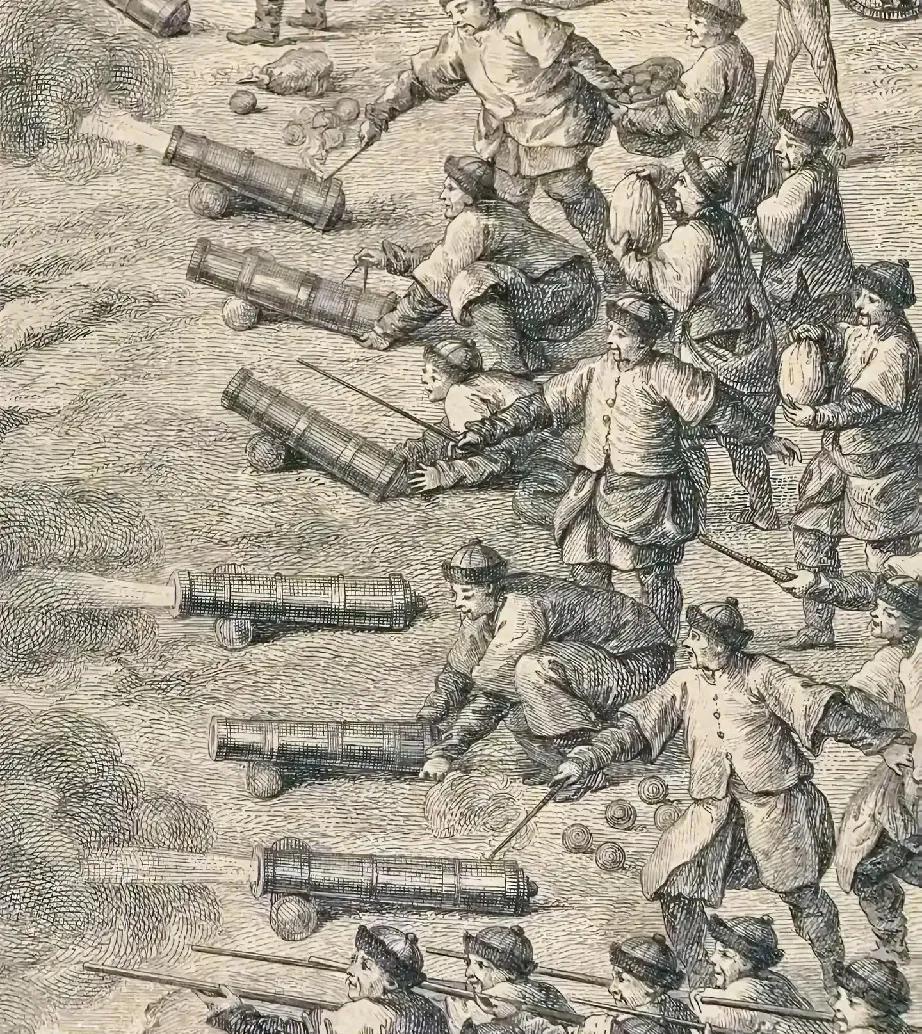

最后根据全球帝王死因对照,中国史上至少15位皇帝死于丹药中毒,而同时期欧洲因禁用汞化合物,牛顿研究炼金术却得享高寿。

1980年泰陵地宫勘测时,考古队止步于雍正棺椁前两米。

仪器检测显示棺内汞浓度异常,但真相永远封存,历史需要谜题,正如权力需要遮羞布。