1953年7月,斯大林离世4个月,莫斯科的各大报刊上都刊登了一个爆炸性的消息:苏联共产党经过讨论决定开除贝利亚的党籍,解除他的一切职务,将他从权力中心里驱逐出去。

那年盛夏的莫斯科街头,人们攥着当天的《真理报》议论纷纷。,版头条赫然印着"贝利亚反党集团覆灭"的标题,这个曾令整个苏联噤若寒蝉的名字,此刻正被钉在历史的耻辱柱上。

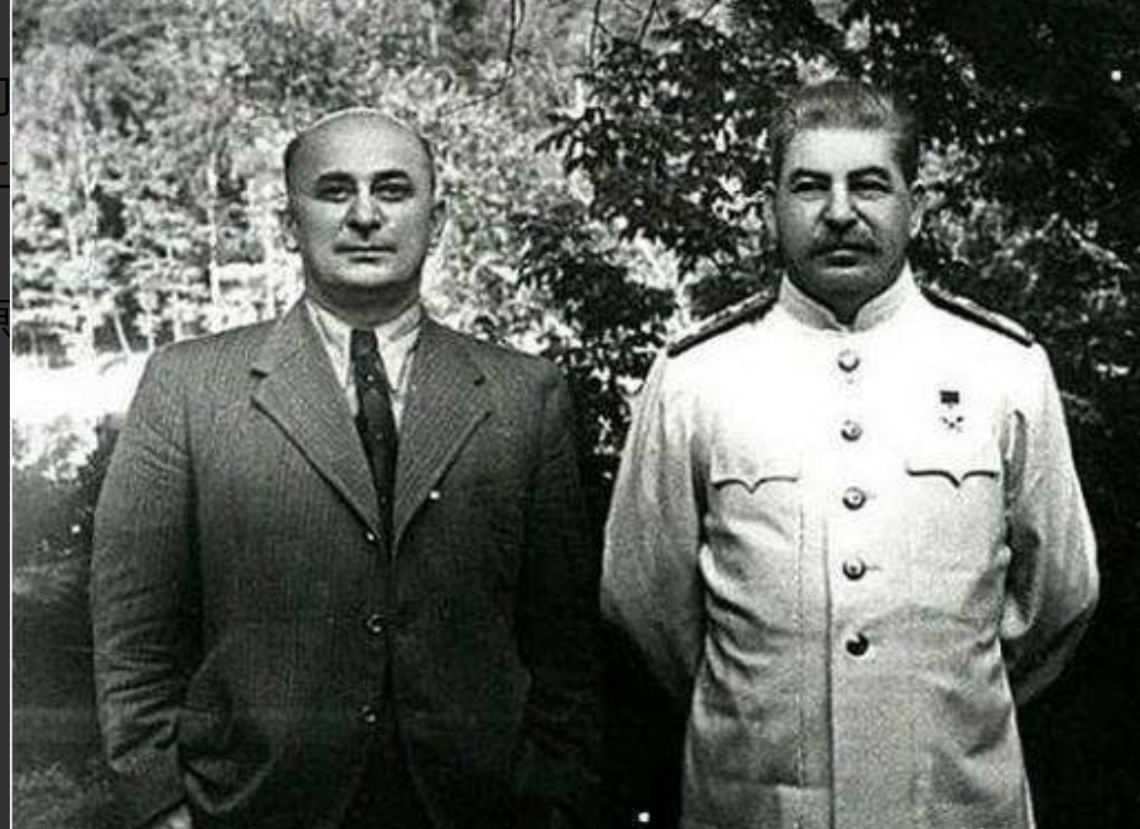

距离斯大林逝世不过四个月,这个戴着圆框眼镜、操着格鲁吉亚口音的秘密警察头子,如何从权力巅峰跌落深渊?

故事要从黑海之滨的格鲁吉亚说起,1899年春天,拉夫连季·巴夫洛维奇·贝利亚降生在麦尔赫乌利村的贫农家庭,从小他们一家就生活的很辛苦,但是这些经历似乎在一点点磨炼他。

这个机灵的小个子男孩天生带着察言观色的本事,给村里地主的孩子当跟班时,总能把马屁拍得恰到好处。

十月革命的风暴席卷高加索时,二十出头的贝利亚已在沙俄军队混迹多年,他像变色龙般游走在布尔什维克、孟什维克和白军之间,靠着出卖情报在乱世中求生。

1921年红军攻占第比利斯,这个多次改换门庭的年轻人被押上审讯台,面对黑洞洞的枪口,贝利亚突然痛哭流涕:"同志们,我是忍辱负重打入敌人内部啊!"

他竹筒倒豆子般供出白军部署,连秘密电台的位置都说得一清二楚,这番表演竟真骗过了审讯官,在基洛夫亲自过问下,贝利亚不仅保住性命,还摇身变成契卡特工。

从此,这个来自山村的年轻人开始了他在权力迷宫中惊心动魄的攀爬。

1930年代的大清洗运动,成了贝利亚平步青云的跳板,当其他官员还在为完成"肃反指标"发愁时,贝利亚早已摸透斯大林的心思。

他像精准的猎犬,总能嗅出哪些人会让领袖不快,第比利斯的监狱人满为患,审讯室里昼夜回荡着惨叫声。

这个戴着金丝眼镜的刽子手有个特殊癖好——喜欢亲自设计刑具,某次视察监狱时,他指着新安装的"旋转椅"得意地说:"这东西能让花岗岩脑袋开口。"

这些"政绩"通过秘密渠道直达克里姆林宫,1938年冬天,一纸调令将他送进莫斯科权力核心。

后来贝利亚代替了叶若夫执掌内务部,从此他便展现出惊人的政治手腕,他重新又建立了被破坏的情报网,把秘密警察打造成无所不能的"国中之国",一时间他的政治事业一路顺畅。

斯大林别墅的宴会上,他总坐在领袖右手边,用格鲁吉亚方言讲着荤段子逗得大家发笑,但酒杯后的眼睛始终警觉——他比谁都清楚,1930年代那些同僚是怎么消失的。

这种如履薄冰的日子持续了十五年,直到1953年3月那个寒夜,斯大林在孔策沃别墅咽下最后一口气。

权力真空期的克里姆林宫暗流涌动,名义上马林科夫接了班,实际大权却握在掌控着警察和军队的贝利亚手中。

这个向来谨慎的人突然变得锋芒毕露:三个月内,他释放了百万囚犯,给"医生间谍案"平反,甚至公开批评集体农庄制度。

这些改革看似顺应民心,实则每招都暗藏玄机——释放囚犯制造社会动荡,平反冤案打击政敌,经济改革则是在挖斯大林模式的墙,最要命的是,他竟主张放弃东德,这触动了苏联领导层最敏感的神经。

赫鲁晓夫在回忆录里写道:"我们开会时,贝利亚总把玩着镀金钢笔,那支笔说不定就是监听器。"

这种疑神疑鬼的气氛在1953年6月达到顶点,26日那天,主席团会议开到一半,朱可夫带着荷枪实弹的士兵破门而入。

贝利亚刚要摸枪,却发现配枪早被调包,这个统治苏联十五年之久的"灰衣主教",就这样在昔日同僚注视下被拖出克里姆林宫。据说押解途中,他反复念叨:"你们不懂,我在下一盘大棋..."

特别军事法庭的审判持续了半年,起诉书摞起来有半人高,当法官宣判死刑时,贝利亚突然扯着嗓子喊:"我要见马林科夫!他知道..."话音未落就被堵上嘴。

行刑队在地下室架起木桩,曾亲手处决无数人的贝利亚,此刻被绑在浸满血渍的柱子上,随着枪声响起,这个踩着无数尸骨攀上权力顶峰的男人,最终也成了政治斗争的祭品。

或许他真在筹划惊天阴谋,或许只是政敌编织的罗网,唯一确定的是,当这个"苏联的希姆莱"倒下时,莫斯科市民自发走上街头,把伏特加洒向空中——他们不在乎真相,只想庆祝暴君时代的终结。

而远在第比利斯老家的贝利亚母亲,至死都相信儿子是遭人陷害的忠臣。

如今在这个特别的广场,克格勃总部大厦依然耸立,路过的人们偶尔会想起,六十多年前那个冬夜,这里的地下室曾响起处决叛国者的枪声。

权力游戏中的胜者书写历史,而他的故事,永远定格在1953年12月23日那个飘雪的黎明。