1369年,常遇春带着九万明军追杀元顺帝,向北追赶了数百里,俘获将士数万,缴获马三千匹,牛五万头,财物不计其数,但元顺帝还是跑了,常遇春只抓住了宗王庆生,平章鼎住等人,明军班师回朝,途经柳河川时,常遇春暴病而亡,时年四十岁。

洪武二年,常遇春望着眼前白茫茫的雪原,战马呼出的气瞬间凝成白雾。他身后,是九万明军铁骑,马蹄踏碎冰碴,发出刺耳的声响。队伍像条沉默的黑龙,在无边的雪地里蜿蜒向北。

几个月前,明军刚打垮了元朝最后的精锐。元顺帝像只受惊的兔子,带着残兵败将,没命地往北跑,一头扎进了茫茫草原。朱元璋的旨意追着常遇春的脚后跟:“务必擒获元主,永绝后患!”

常遇春接了旨,点齐兵马就追。他心里憋着一股劲,像烧着的炭火。

越往北走,天越冷。风卷着雪粒子,打得人睁不开眼。粮草跟不上,士兵们啃着冻硬的干粮,嘴唇裂开血口子。战马也瘦了,深一脚浅一脚地在没膝的雪地里跋涉。常遇春的脸冻得发青,眉毛胡子都结了冰霜,可那双眼睛,依旧亮得像鹰隼,死死盯着北方。

追!死也要追上!

终于,在应昌附近,常遇春追上了元顺帝的尾巴。那是一场雪地里的混战。元军早已成了惊弓之鸟,哪里挡得住常遇春这支憋足了劲的虎狼之师?明军骑兵像烧红的铁犁,狠狠犁过元军散乱的阵型。

刀光闪过血花,染红了洁白的雪地。元兵哭爹喊娘,丢盔弃甲,跑得慢的,纷纷跪地投降。

仗打完了,清点战果。俘虏的元军黑压压一片,足有几万人!缴获的战马有三千多匹,膘肥体壮,是草原上的好马。更让人咋舌的是,还有五万多头牛!

常遇春站在雪地里,一点喜色都没有。他抹了把脸上的冰碴子,眼神阴沉得能滴出水。俘虏里,有宗王庆生,有平章鼎住。偏偏没有元顺帝!

“跑了?”常遇春的声音像冰坨子砸在地上,他望着北边那片望不到头的、被风雪笼罩的草原,只觉得一股邪火在五脏六腑里烧!追!继续追!

可身边的将领们,看着身后疲惫不堪、冻得直哆嗦的士兵,看着那些缴获的、需要人看管的庞大牲口群和俘虏,欲言又止。

副将凑过来,声音带着寒气:“大将军…不能再追了。弟兄们撑不住了。再往北…太冷了!”

常遇春猛地回头,目光扫过一张张冻得发紫、写满疲惫的脸。士兵们的眼神里,有敬畏,有服从,但也藏着深深的倦怠和一丝不易察觉的恐惧。是啊,人困马乏,前面是未知的、凶险的漠北草原。

一股巨大的无力感和憋屈,像冰冷的潮水,瞬间淹没了常遇春。他攥紧拳头,指甲深深掐进掌心,几乎要掐出血来!功亏一篑!功亏一篑啊!他常遇春打了一辈子仗,从没这么窝囊过!眼看就要抓住那条最大的鱼,却只能眼睁睁看着他溜走!

“撤…撤!”常遇春从牙缝里挤出两个字,声音嘶哑,像破锣。他猛地调转马头,不再看北方。背影挺直,却透着一股难以言喻的沉重和落寞。

班师回朝的路,比来时更显漫长。缴获的牛羊马匹,俘虏的元军,拖慢了行军速度。队伍像一条臃肿的巨蟒,在风雪中艰难蠕动。常遇春骑在马上,沉默得像块石头。往日的豪气不见了,眉头紧锁,眼神黯淡。

士兵们私下议论,说大将军心里不痛快。是啊,仗是打赢了,俘虏抓了,东西抢了,可没逮着正主儿,这功劳…总觉得缺了点什么。

大军行至柳河川。天阴沉沉的,风更冷了,吹在脸上像小刀子割。常遇春只觉得胸口发闷,像压了块大石头,呼吸都有些费力。他以为是连日劳累,加上心里憋闷,没太在意。傍晚扎营时,他勉强喝了几口热汤,便早早躺下了。

半夜,常遇春突然觉得浑身滚烫,像被架在火上烤!喉咙里像堵了团棉花,喘不上气。他想喊人,却发不出声音。眼前阵阵发黑,天旋地转。

剧烈的咳嗽撕扯着他的肺腑,每咳一下,都带着血腥味。他挣扎着想坐起来,却浑身瘫软,像被抽走了骨头。

亲兵听到动静冲进来,点上灯一看,吓得魂飞魄散!只见常遇春脸色蜡黄,嘴唇发紫,豆大的汗珠从额头滚落,浸湿了枕头。他双眼紧闭,牙关紧咬,喉咙里发出“嗬嗬”的怪响,身体不受控制地抽搐着!

“大将军!”亲兵扑到床边,声音都变了调,“快传军医!”

军医连滚爬爬地赶来,手忙脚乱地诊脉、施针、灌药。可常遇春的呼吸越来越微弱,身体越来越冷。军医脸色惨白,手抖得厉害,他知道,这是急症,凶险无比!

营帐外,风刮得更紧了。柳河川的夜,冷得刺骨。

常遇春的意识渐渐模糊。一股巨大的不甘和憋屈,像毒蛇一样噬咬着他的心。他猛地睁开眼,浑浊的瞳孔里映着摇曳的烛火,喉咙里艰难地挤出几个破碎的音节:“北…伐…”话未说完,头一歪,再无声息。

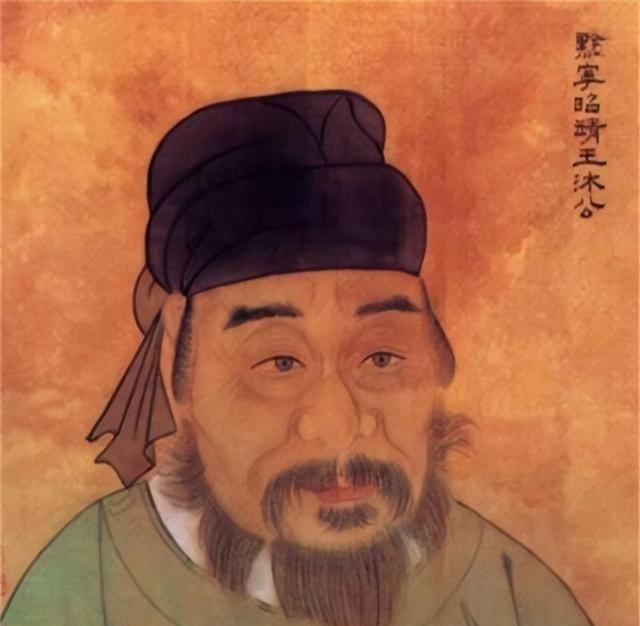

洪武二年七月七日,一代名将常遇春,病逝于柳河川军营,年仅四十岁。消息传回南京,朱元璋悲痛万分,辍朝三日,追封开平王,谥号“忠武”。

北征大军抬着常遇春的灵柩,缓缓南归。来时意气风发,九万铁骑踏破风雪;归时白幡招展,一代将星陨落荒原。那没能擒获元顺帝的遗憾,像柳河川呜咽的北风,永远缠绕在这位“常十万”的英名之上,也成了大明北伐史诗中,一声沉重而苍凉的叹息。

评论列表