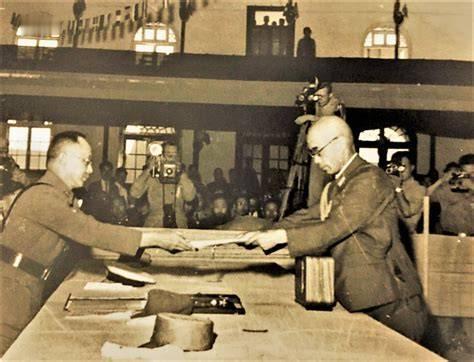

1945年8月15日,日本宣布无条件投降,太平洋战场的硝烟骤然收敛。但在地图的另一端,北方寒风中,一场新的领土博弈正在悄然上演。雅尔塔会议上的几纸协议,把战后的远东棋局提前摆好,也为之后的北方四岛归属埋下伏笔。 雅尔塔的会议室里,罗斯福、丘吉尔和斯大林围坐在地图前,谈判焦点不仅在欧洲,更延伸到亚洲的岛屿和航道。苏联承诺在击败德国后两三个月内对日作战,作为回报,将收回南萨哈林,并接管整个千岛列岛。这是战略交换,也是利益分配。纸面上的划分看似简单,背后是大国在全球格局中的再分权。 苏联的动员在暗处快速推进。欧洲战事结束后,远东战线的部队开始集结。铁路线上,运兵列车昼夜不息,满载重炮和装甲车向东方开去。港口的码头上,登陆舰整齐排列,士兵在甲板上装载补给。目标明确——南萨哈林和千岛群岛。 8月8日,苏联正式对日宣战,红军部队穿越边境,迅速进入满洲、朝鲜北部和南萨哈林。海军舰队同时向千岛群岛北端逼近。双头岛登陆战打响时,雾气笼罩海面,苏军在炮火掩护下冲向岸滩,与日军守军短兵相接。几天后,战斗结束,苏军继续向南推进。 从8月18日到9月初,苏联逐步占领了北方四岛及南千岛群岛。岛上的日军有的选择投降,有的在撤退中被切断退路。苏联的旗帜在岛屿高地升起,军舰在港湾抛锚。北太平洋的海风中,战后新秩序开始具象化。 与此同时,日本天皇的广播已经传遍全国,承认失败。东京湾的密苏里号战舰上,投降书的签字让战争在法律意义上画上句号。盟军随即发布总司令命令第1号,要求日本在满洲、朝鲜北部、南萨哈林和千岛群岛的部队向苏军投降。这不仅是军事交接,更是领土管辖权的实质转移。 战后的文件和条约,为这些岛屿的归属写下新的注脚。1951年的旧金山和约,日本放弃对千岛群岛的主权,但条约中并未明确接受苏联对北方四岛的主权要求。这为日后争端的延续留下了空间。各方的法律解释分歧,让这一问题成为长期存在的外交悬案。 1956年的日苏联合宣言中,苏联提出在签署和平条约后归还歧路岛和春国岛,但条件未能满足,协议至今未落地。北方四岛依旧在俄罗斯实际控制之下,日本则在外交场合不断提出主权主张。南千岛的港口安静,背后却是持续数十年的外交拉锯。 北方四岛的战略价值不容低估。它们位于鄂霍次克海与太平洋之间,是海上交通与军事防御的重要节点。渔业、矿产和潜在的能源资源更让它们成为利益焦点。冷战年代,这里是苏联太平洋舰队的重要屏障;在今天,依旧是俄罗斯远东防线的前沿。 日本一方在经济与安全战略上也无法放弃这些岛屿的诉求。每一次首脑会晤、每一轮外交谈判,北方四岛都是绕不开的话题。从经济合作的筹码,到安全领域的交换条件,这片寒冷海域上的小岛,始终牵动着两国关系的敏感神经。 回望这一段历史,北方四岛的现状,是战时协定、军事行动和战后条约共同作用的结果。雅尔塔会议的地图上,一条划线改变了海洋的边界;登陆作战的胜利,把纸面上的承诺变成现实的占领;战后和约的模糊措辞,则让这一切陷入长期未解的僵局。 从1945年到今天,北方四岛问题依旧悬而未决。它们见证了大国博弈的冷暖,也折射出国际政治中利益与原则的碰撞。那年八月的胜利,让战争落下帷幕,却为另一场没有硝烟的争夺埋下了种子。风雪中的岛屿静静伫立,等待着未来某一天,命运的最终判决。