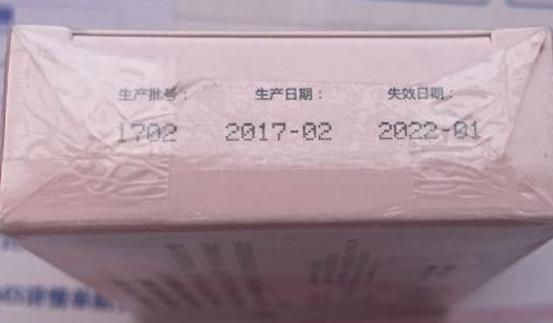

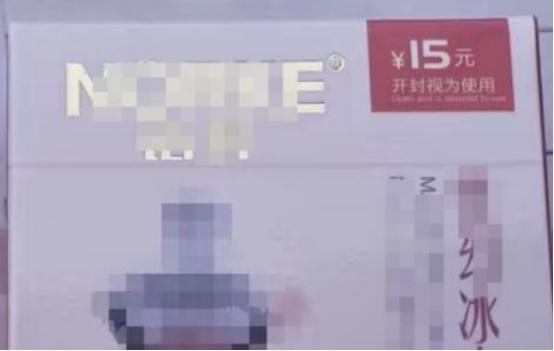

“解释不清了!”2022年3月,湖南常德一名17岁少年小徐和女友入住当地丰源酒店。 情急之下,他们使用了房间内标价15元的收费避孕套。 事后女友却发现包装显示生产日期是五年前的2020年6月,按五年保质期计算已过期两个月。 担忧健康风险的两人立即向酒店索赔1000元及体检费用,却遭酒店反咬“讹诈”——工作人员暗示他们“从垃圾桶捡过期包装碰瓷”,甚至以“未成年不该用安全套”为由推卸责任。 小徐保留了支付记录、包装照片等证据,但维权过程异常艰难。 酒店坚称每日清理过期商品,市场监管部门突击检查时,其他房间也未发现过期产品,事件陷入罗生门。 经理当众质疑:“说不定你们付完款又换了包装袋!”围观住客议论纷纷,女友当场委屈落泪:“我们只想知道对身体有没有影响,安排检查过分吗?”。 僵持中,酒店提出仅按避孕套价格三倍赔偿45元,被小徐拒绝。 这场纠纷的核心在于举证责任分配。 依据《消费者权益保护法》,经营者有义务保证商品质量及有效期限,但酒店以“统一采购管理”为由否认问题。 小徐虽提供付款凭证,却难以证明避孕套来自酒店房间,而酒店也拿不出每日检查的记录和垃圾桶清理证据。 湖南睿邦律师事务所律师指出,年满16岁公民凭身份证合法入住,消费行为受法律保护,商家不能以年龄为由逃避责任。 更关键的是,《侵害消费者权益行为处罚办法》明确规定,销售失效商品且无法证明非故意的,可认定为欺诈行为。 事件经媒体曝光后出现转机。 记者介入调查时,酒店始终无法出示进货台账和过期商品处置记录。 市场监管部门二次检查仓库,赫然发现一批混放的临期避孕套,生产日期与小徐所用完全一致。 最终酒店承认管理疏漏,同意支付2000元赔偿及全额体检费。 医院检查确认两人未受健康损害后,小徐将其中1000元捐给公益机构:“维权是为商家正视责任,不是为发财。”。 这场风波折射出服务业商品监管的普遍盲区。 避孕套作为直接接触人体的卫生用品,过期后材质老化易破裂,增加健康风险。 但酒店往往将客房收费商品视为次要收入来源,缺乏有效期追踪机制。 业内人士建议采用透明化管理:在外包装标注启封时间、定期公示检查记录,从源头避免纠纷。而消费者维权时反被质疑动机的困境,更凸显商家责任意识的缺失——若日常管理严谨,何来“碰瓷”空间? 法律层面,此案明确了两个关键原则。 其一,根据《消费者权益保护法》第55条,商家销售过期商品构成欺诈,最低需赔偿500元(本案以和解金额履行); 其二,消费者使用后才发现瑕疵时,可主张包括体检费在内的合理支出。值得思考的是,若未获媒体关注,小徐能否讨回公道?当监管抽查未发现问题,普通消费者尤其是未成年人,常因举证弱势陷入被动。 每一次较真维权都在推动市场秩序完善——商家若连一盒避孕套的保质期都无力把关,又何谈服务质量与诚信底线? 权威信源: 潇湘晨报《湖南小伙酒店使用过期安全套索赔风波》 九派新闻《17岁小伙住酒店买到过期避孕套》 国家市场监督管理总局《侵害消费者权益行为处罚办法》