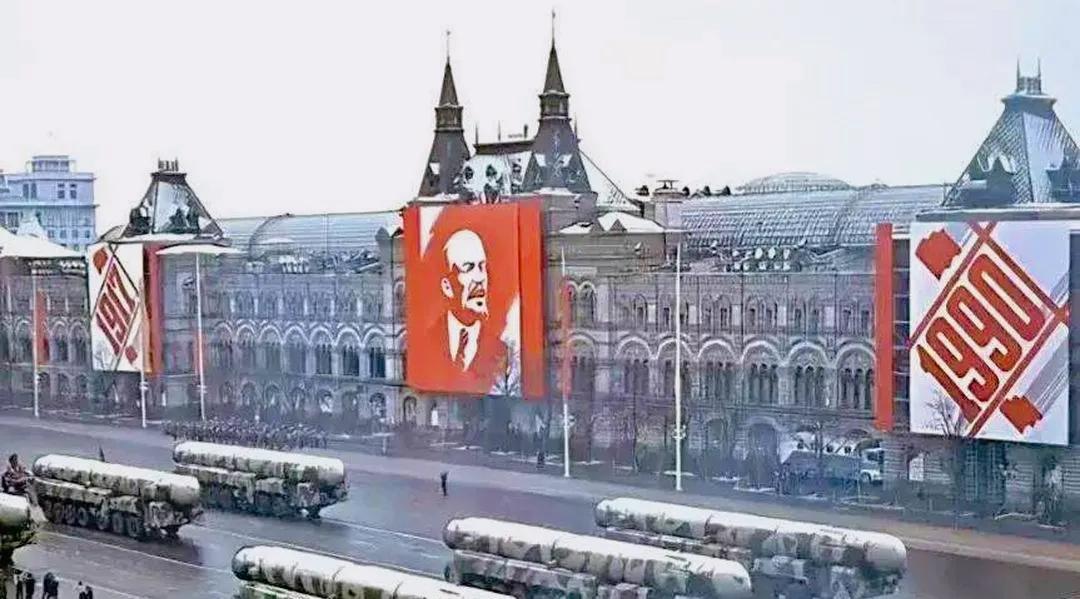

民亦载舟,民亦覆舟。自古皆是。 一个政权的兴衰存亡往往有着复杂的成因。那么,究竟从何时起,一个政权的命运就已注定走向衰败?是财政陷入全面崩盘、社会暴动此起彼伏,还是外敌如潮水般入侵之时?其实,这些显性的危机并非政权走向覆灭的起始点,当“人们开始公开讨论它是否会崩塌”的那一刻就是。 民亦载舟,民亦覆舟。自古皆是。 看似坚挺,实则根基已腐 上世纪苏联表面上依旧维持着超级大国的威严,军事力量强大,国际地位显赫。然而,在其庞大的躯体之下,早已是千疮百孔、摇摇欲坠。普通民众的生活陷入了极度困境,物资匮乏成为生活的常态。商店里的货架上空空如也,人们为了购买最基本的食品,如面包,不得不排起漫长的队伍,耗费大量的时间等待。一位经历过那个时代的老人回忆道,当时家里连肥皂这样日常的清洁用品都难以买到,无奈之下只能用粗盐来搓洗衣服,粗糙的盐粒将手磨得鲜血淋漓。 工厂里的状况同样不容乐观,机器设备陈旧老化,生产效率低下。工人们面对着微薄的工资和难以维持生计的困境,工作积极性荡然无存,只能浑浑噩噩地混日子。而政府层面,口号喊得震天响,却无法解决民众最关心的温饱问题。民众的注意力不再聚焦于国家的宏大目标,而是仅仅想着如何弄到一点食物来填饱肚子。 民亦载舟,民亦覆舟。自古皆是。 街头巷尾,议论声起人心散 随着社会矛盾的日益尖锐,街头巷尾的议论声逐渐增大。曾经那些不敢言说的敏感话题,如今也敢在私下里小声嘀咕。在莫斯科的大学校园里,一群群大学生围坐在一起,热烈地讨论着国家的命运和领导层的无能。他们满脸忧虑,对未来充满了迷茫。 就连一些退休的老干部,也按捺不住内心的感慨。他们闲来无事,便会和邻居们聚在一起,回忆往昔的辉煌,对比当下的衰败,感慨着“当年是如何如何,现在怎么就不行了呢”。这些话语如同病毒一般,在人群中迅速传播开来,人心也随之逐渐涣散。民众对政府失去了信心,不再相信政府能够带领他们过上好日子,一种“怕是要变天”的预感在人们心中悄然蔓延。 民亦载舟,民亦覆舟。自古皆是。经济崩溃,内外交困难支撑 上世纪八十年代,苏联背负着巨额的外债,而国际石油价格的暴跌,更是给了苏联经济致命的一击。由于石油出口是苏联重要的外汇来源,石油价格的下跌使得苏联外汇收入锐减,无力进口足够的粮食。与此同时,国内的农业生产也十分落后,无法满足民众的基本需求。 城市里,饥饿的阴影笼罩着每一个角落。为了生存,一些人不得不铤而走险,在黑市上偷偷售卖粮食。一小袋面粉在黑市上竟然能换取一堆物品,这足以反映出当时粮食的稀缺和民众的饥饿程度。政府也曾试图进行改革,然而这些改革措施如同隔靴搔痒,无法从根本上解决问题。工厂依旧不断关门,工人依旧没有工作,民众对国家的未来充满了绝望,不禁发出“这国家还能撑多久”的疑问。 在国际舞台上,苏联同样陷入了困境。苏联在阿富汗的战争耗费了大量的财力、物力和人力。年轻的士兵们被送往战场,许多人回来时不是缺胳膊少腿,就是永远地留在了异国他乡。民众对这场战争充满了不满和怨恨,他们认为政府不应该将大量的资金浪费在战争上,而应该用来改善国内的基础设施和民众的生活。与此同时,国际上的其他国家也对苏联虎视眈眈,美国等西方国家更是不断使绊子,试图削弱苏联的实力。而苏联内部又矛盾重重,根本无力应对外部的压力。 一个国家无论看起来多么庞大和强大,如果底层民众人心不其实,真正垮塌是从信仰垮塌开始的。齐,生活困苦,那么迟早会出问题。在苏联解体的过程中,民众对政府失去了信任,干部也对自己的国家失去了信心,这样的国家又怎能不走向覆灭呢? 在我们身边,也有不少人在讨论苏联解体这件事。隔壁的一位大爷就曾说过,国家得让老百姓吃饱穿暖,不然说啥都没用。这句话虽然朴实无华,但却道出了国家稳定和发展的关键所在。一个国家成功之处在于让人民对生活有希望,让年轻人有希望有理想。 其实,真正垮塌是从信仰垮塌开始的。