公元639年,李世民试探着向44岁的尉迟敬德发问:朕听闻你有谋反之意,这是真的吗?尉迟敬德先是一怔,紧接着怒不可遏地吼道:没错,我就是要谋反! 这话像块烧红的烙铁,“噌”地烫在太极殿的金砖上。满朝文武的脊梁骨都跟着一紧,连檐角的铜铃都忘了摇晃。谁都知道尉迟敬德是块滚刀肉,可没人敢想他敢在龙椅跟前耍横。 李世民手里的玉圭轻轻磕了下案几,声音不高,却像冰锥凿进人心:“敬德,你再说一遍?” 尉迟敬德猛地扯开衣襟,露出胸前纵横交错的伤疤。一道从锁骨划到腰侧的,是虎牢关枪挑窦建德时留下的;肩头碗口大的凹陷,是洛阳城破时挨的那一记锤。

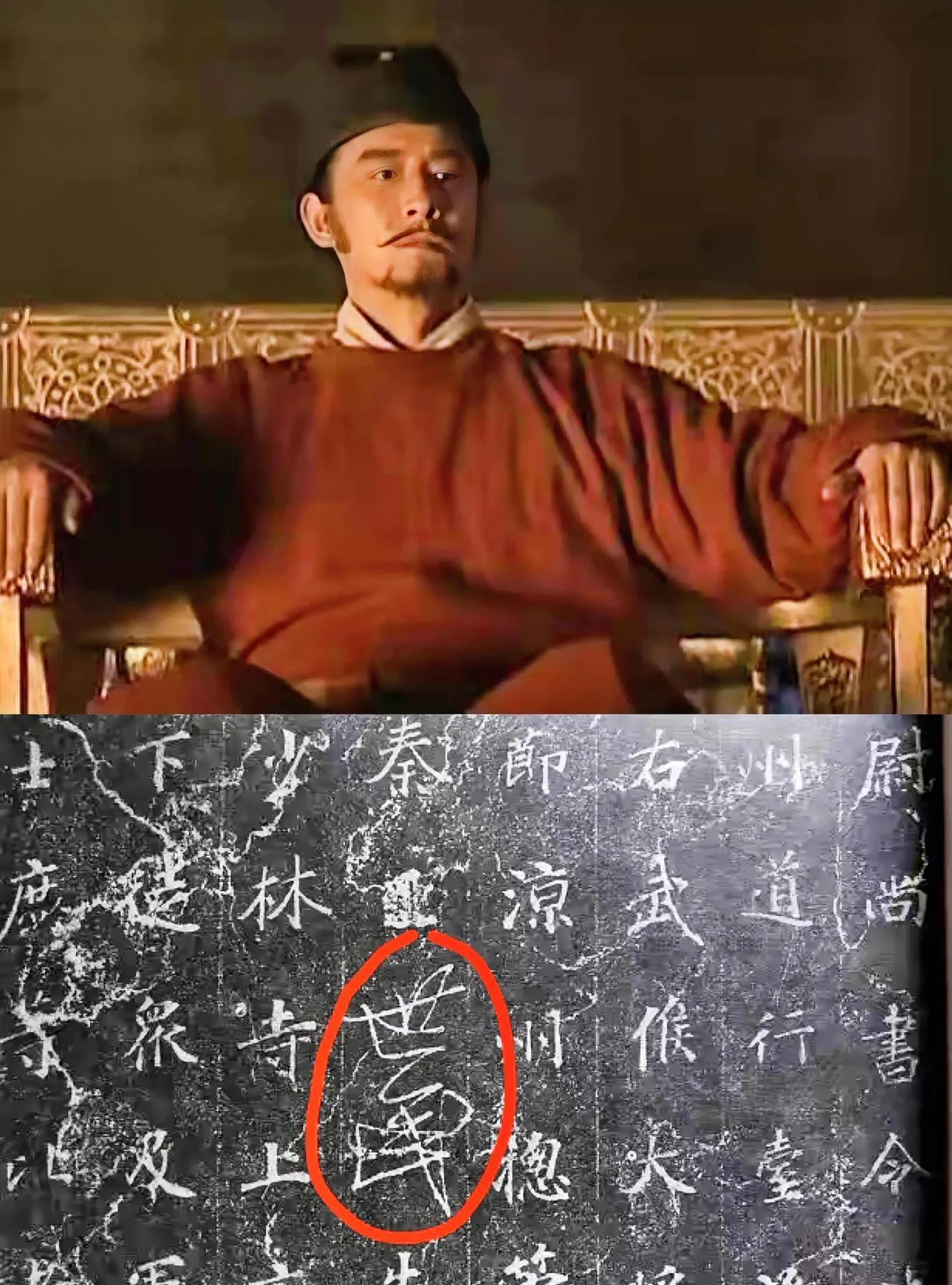

他指着这些疤,声音抖得像风中的战旗:“陛下看看!这些是谋反的凭据吗?当年您打天下,我尉迟恭提着脑袋跟您闯刀山火海,单骑救主的是我,玄武门拿弓箭指着李建成的也是我!如今天下太平了,您倒问我要不要谋反?” 唾沫星子溅到阶前,他忽然蹲下身,双手往地上一拍:“是!我是想反!反这鸟尽弓藏的道理,反这功臣难做的世道!” 殿内静得能听见香炉里沉香燃烧的噼啪声。李世民盯着他那满头乱发,忽然想起二十年前秦王府的那个冬夜。当时尉迟敬德刚从刘武周营里投诚,冻得像条落水狗,却梗着脖子不肯跪,说“忠臣不事二主,除非主公是真英雄”。那晚他赏了他一坛烈酒,两个人喝得酩酊大醉,尉迟敬德拍着胸脯说要护他一辈子。 “起来吧。”李世民的声音软了些,“朕不过是听了些闲话,问问你罢了。” 尉迟敬德却不起,直挺挺跪着,眼泪混着脸上的风霜往下掉:“陛下可还记得?当年王世充用金元宝砸我,我把元宝扔回他脸上,说‘我尉迟恭认的是李世民,不是这些黄白之物’!如今臣家里除了陛下赏的几亩薄田,连件像样的玉器都没有,怎么就成了谋反的嫌疑人?” 这话戳得李世民心里一疼。他何尝不知道尉迟敬德的脾气?这人是头猛虎,可只认他这一个主子。这些年朝臣们总说尉迟敬德骄纵,仗着功大目无尊卑,可谁又记得他为了护驾,多少次把后背留给敌人的刀箭? “传旨。”李世民忽然提高了声音,“赏尉迟敬德锦缎百匹,黄金千两,再赐他一子荫袭爵位。”他顿了顿,目光扫过那些低着头的大臣,“以后谁再敢妄议功臣,以离间君臣论罪。” 尉迟敬德还想说什么,却被李世民瞪了一眼:“还不谢恩?难不成真要朕亲自扶你?” 老将军这才爬起来,袖子胡乱抹了把脸,谢恩的时候声音还带着哭腔。退朝时,他走过长孙无忌身边,这位素来八面玲珑的国舅爷往旁边挪了挪,低声道:“敬德兄,你今日可是把龙鳞都逆了。” 尉迟敬德梗着脖子哼了一声:“我尉迟恭这辈子,只认死理。有功不赏,有罪不罚,那才是要逼人造反。” 其实李世民心里跟明镜似的。尉迟敬德的狂傲,不过是武将的直性子,可架不住小人搬弄是非。那些文臣总说武将难驯,却忘了江山是靠谁的血打下来的。他故意说那句试探的话,既是敲山震虎,也是想看看这老伙计是不是真的变了心。如今看来,这头猛虎虽然老了,獠牙却还在,忠心也还在。 后来尉迟敬德请了长假,回了并州老家。有人说他是怕了,有人说他是赌气。可李世民知道,他是懂了。功臣就该像老松树,不挡新枝生长,也别让风霜摧折了根基。 贞观十七年,李世民命人画二十四功臣像挂在凌烟阁,尉迟敬德的画像排在第七。画里的他穿着明光铠,眼神还是那么烈,只是嘴角多了些温和。李世民每次路过画像前,总会驻足片刻,想起那个在太极殿上扯开衣襟骂街的老伙计,心里又暖又涩。 帝王术从来都是把双刃剑,一边要防着功高盖主,一边又得念着袍泽情深。尉迟敬德的“怒怼”,看似是莽夫行径,实则是用最笨的法子,保住了君臣之间那点难得的真心。这世上最难得的,不是臣子的绝对顺从,而是敢在你面前说真话的勇气。

评论列表