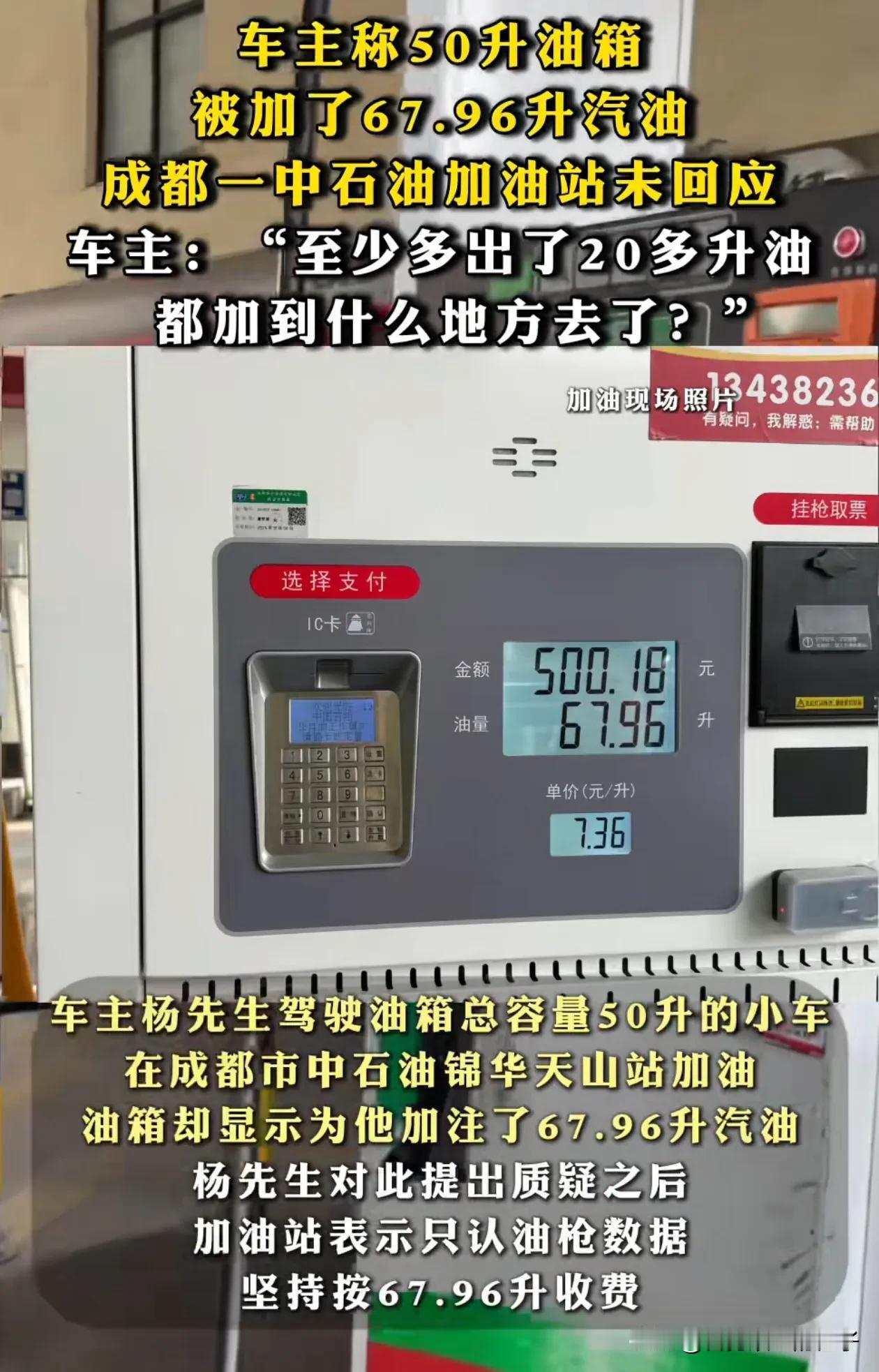

四川成都,一男子开着油箱仅50升的轿车,在一家加油站竟被加出了近68升油。面对质疑,加油站态度强硬,坚称“只认油枪数据,机器绝对合规”。男子要求封存油枪,但耗了大半天,实在拗不过,无奈支付了这笔糊涂账,离开时,男子报了警,还进行了投诉。三天后,加油站一位负责人私下联系他,用“个人名义”退还了200元,希望息事宁人,并暗示“此事的确不合常理”。但是,钱虽然退了,加油站至今未有正式道歉和解释 据大风新闻8月20日报道,2025年8月9日上午10点45分,杨帆(化名)像往常一样,将他的爱车,一辆油箱容量明确标注为50升的吉利星瑞,开进了某加油站。 他习惯性地告诉工作人员“92#,加满”,随后便低头看了眼手机,当油枪跳停的“咔哒”声响起,他抬头准备扫码付款时,屏幕上的数字让他瞬间怔住了:500.18元。 “不对啊!”杨帆心里咯噔一下。 这辆车他再熟悉不过,自从买来,即便跑到油表亮灯,也从未加超过310元的油,他凑近屏幕仔细一看,加油量赫然显示为67.96升。 他指着加油机,对工作人员说:“师傅,你这机器是不是有问题?我这是50升的油箱,现在里面本来还有底油,怎么可能加进去将近68升?这多出来的20多升油,加到哪儿去了?加到引擎盖里了吗?” 面对杨帆的质疑,工作人员的反应却很平静,甚至有些程式化:“先生,我们的机器没问题,我们都是按油枪显示的数字收费。每个月都有计量局的人来检查,都是合规的。” 这番话,在接下来的几个小时里,杨帆听了不下十遍。他从上午十一点等到下午三四点,从普通员工问到所谓的值班经理,得到的都是同一套说辞:“我们只认油枪数据。” 杨帆感觉自己像是在和一堵无形的墙对话,对方彬彬有礼,却坚不可摧,拒绝思考任何逻辑和常识。 他要求对方给出解释,对方回复“合法合规”,他要求见负责人,对方表示不在。 无奈之下,他做了两件事,第一,他强烈要求加油站将这把“神奇”的油枪当场贴封条停止使用,防止其他车主遭遇同样情况,加油站照做了。 第二,他拨打了110报警,帽子叔叔很快赶到,但了解情况后,表示这属于消费纠纷,并非治安或刑事案件,建议他向市场监督管理部门投诉。 杨帆又当场拨打了12345热线和区市场监督管理局的电话进行投诉。 之后,他最终支付了那笔500.18元的“冤枉钱”,带着一肚子的憋屈和一张写着67.96升的发票,离开了加油站。 三天后,一位自称是加油站负责人的张先生(化名)联系上了杨帆,希望杨帆同意对那把被封的油枪进行解封,并提出 “以我个人的名义” 将多收的200元左右油费退还给杨帆,还表态有不合理的地方。 杨帆想了想,觉得“大家都是打工人,没必要相互为难”,便接受了这笔退款,同意了油枪解封。 然而,油枪解封至今已过去十天,加油站方面再也没有任何音信,没有正式的调查结果通告,没有官方出具的道歉声明,仿佛一切从未发生。 那么,从法律角度,这件事如何看待呢? 1、油站涉嫌使用缺陷计量器具,违反法律规定。 根据《计量法》第26条规定,使用不合格的计量器具或者破坏计量器具准确度,给消费者造成损失的,责令赔偿损失,没收计量器具和违法所得,可以并处罚款。 杨帆车辆油箱额定容量为50升,且加油前仍有底油,出于安全余量考虑,实际加油量超出额定容量10%左右尚可理解,即最多约55升,但超出35.92%完全违背了常识,这意味着,加油站的加油枪涉嫌严重失准问题。 加油站行为涉嫌使用了不合格的计量器具,导致提供的商品数量不足,侵害了消费者的公平交易权,面临赔偿和处罚。 同时,加油站的行为涉嫌消费欺诈。 在本案中,加油站使用失准的加油机,向杨帆传递了“加注了67.96升油”的错误信息,导致杨帆在不知情的情况下支付了远超实际价值的费用。 如查实加油站明知计量数据异常却以“机器没问题”为由强行收费,其主观故意明显,则其行为涉嫌构成消费欺诈。 2、加油站“私人退款”行为或意在规避法律责任。 加油站负责人“以私人名义”退款,是一个极具迷惑性的操作。 根据《民法典》第一千一百九十一条规定,用人单位的工作人员因执行工作任务造成他人损害的,由用人单位承担侵权责任。 加油站员工加油的行为是典型的职务行为,其后果理应由加油站承担,负责人他声称“以私人名义”,在法律上是站不住脚的,这或许是其试图避免让加油站承担责任的后果。 3、杨帆可以主张的权利及维权路径。 除了退回多收的油款外,杨帆完全有权依据《消费者权益保护法》第五十五条规定主张“退一赔三”的惩罚性赔偿,杨帆本次消费的金额为500.18元,三倍赔偿即为1500.54元。 此外,杨帆可以向市监局举报,要求对其进行行政处罚。 对此,大家怎么看?#万能生活指南#