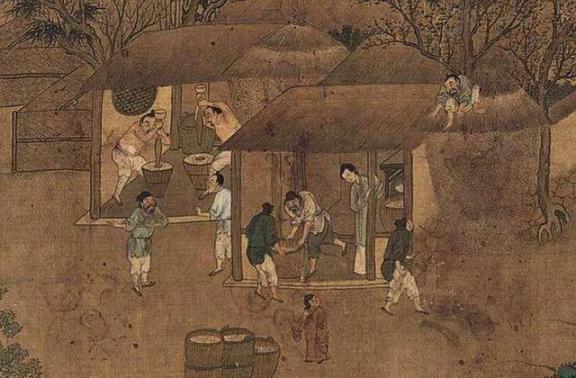

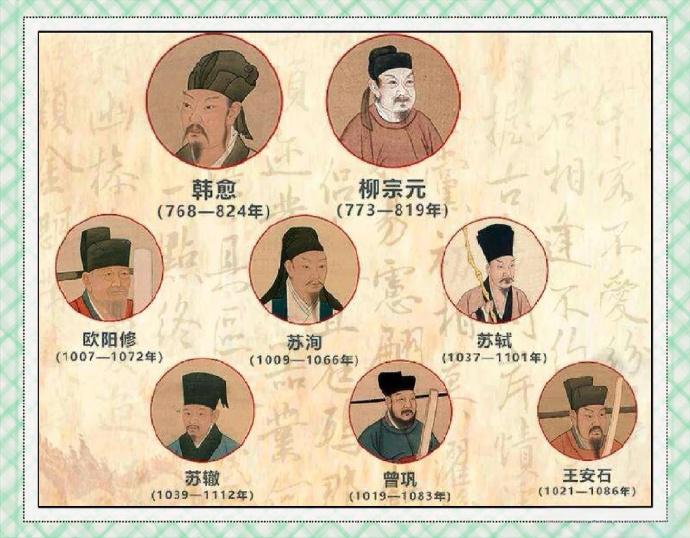

为什么现代人动不动就抑郁,难道古代就没有人抑郁了吗? 当我们频频谈及抑郁时,或许会产生一个错觉:抑郁是这个时代的特有产物。然而,翻阅历史长卷会发现,这种情绪其实与人类如影随形,只是古人用了不同的方式来表达和应对。 在古代中国,虽然没有“抑郁症”这个明确的医学术语,但人们对情绪问题的认知早已有之。 《黄帝内经》中将情绪问题归为“情志病”,提出“肝志在怒,心志在思,脾志在悲,肾志在恐”的理论,认为过度思虑会导致“肝气郁结”——这与现代对抑郁的理解惊人地相似。 古人用“郁郁寡欢”、“忧愤而死”、“抑郁而终”等词汇,来描述这种持续性的情绪低落状态。这些表述虽然不像现代医学术语那样精确,却真实地记录了人类共同的情感体验。 纵观历史,许多知名人物都曾经历过情绪低谷。汉代名将马超在家族被曹操诛杀后,长期处于忧愤状态;宋代文学家欧阳修,也在诗文中流露出深深的忧郁情绪。 李清照的人生轨迹尤为典型,她从幸福美满的生活跌入国破家亡、丈夫早逝的深渊,后期的词作中充满了“寻寻觅觅,冷冷清清,凄凄惨惨戚戚”的孤寂与压抑,最终在郁郁中走完一生。 诗圣杜甫更是长期与忧郁为伴,他一生坎坷,目睹盛世转衰,亲身经历战乱流离,诗中常流露出难以掩饰的悲怆情怀,晚年他身居夔州,身心俱疲,情绪低落至极。 与现代人直接使用医学术语不同,古人通过诗词、文学作品和日常俗语来表达内心的苦闷。除了“郁郁寡欢”外,还有“忧思伤神”、“心烦意乱”等表述,都在描述类似抑郁的情绪状态。 一些俗语如“睡不着觉怪床歪”、“榆木脑袋不开窍”等,虽然看似幽默,却也反映了古人在情绪低落时的一种自我解嘲和无奈。 在古代社会,不同阶层的人群面临的情绪问题也各不相同。底层百姓为生存奔波,基本需求都难以满足,他们的“抑郁”更多表现为对生活的绝望; 而社会中上层人士则可能因为理想与现实的距离、仕途坎坷或情感挫折而陷入情绪困境。 值得一提的是,古代女性由于活动空间受限,特别是大家闺秀常年居住在狭小的绣楼中,更容易产生心理问题。这也是为什么古代文学作品中,深闺怨妇的形象如此常见。 虽然抑郁情绪古今皆有,但表现形式和认知方式确实存在差异。古代社会对情绪问题更多地从哲学、文学角度理解,而现代则更倾向于医学和心理学的解释。 另一个重要区别是:现代社会对抑郁的讨论更加开放,人们能够更直接地寻求帮助;而在古代,情绪问题往往被掩盖在“坚强”、“忍让”的社会期望之下。 从屈原的“长太息以掩涕兮”到杜甫的“忧端齐终南”,从李清照的“凄凄惨惨戚戚”到现代人的情绪困扰,抑郁作为一种人类情感体验,从未离开过我们的生活。 它不是现代社会的“专利”,也不是某个特定时代的产物,而是人类共有的情感体验。理解这一点,或许能帮助我们以更加平常心的态度,来看待自己和他人的情绪困扰,也能从古人的智慧中寻找应对之道。 无论时代如何变迁,人类的情感世界总是相通的,今人不见古时月,今月曾经照古人。同样的,古人的情绪困扰也在以不同的形式照耀着今人的生活。