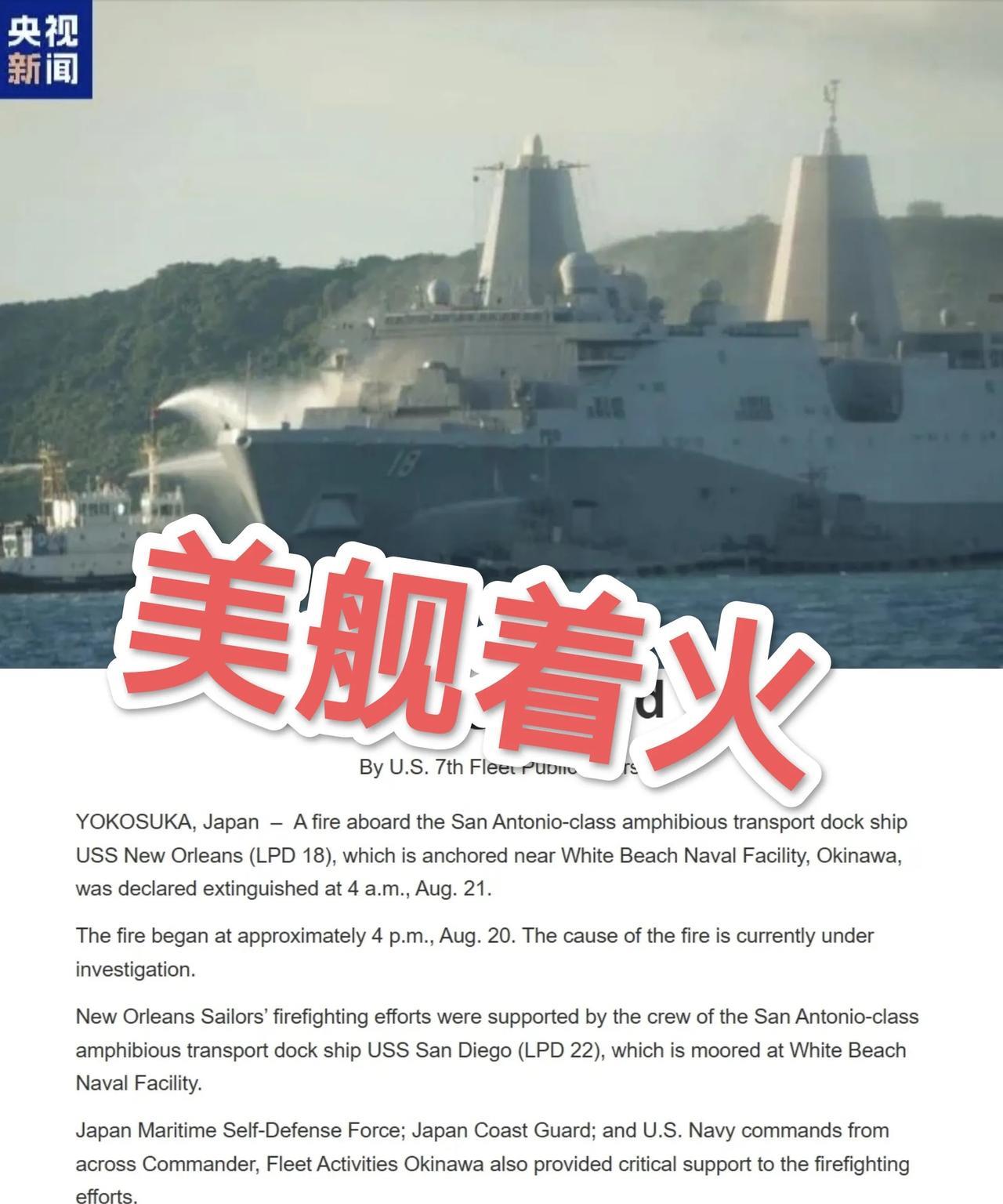

“美国新奥尔良号船坞登陆舰上的大火灾失控,美日救火无效!”当地时间2025年8月20日晚间,日本海上保安厅的舰艇,正在琉球群岛附近,试图扑灭美国新奥尔良号船坞登陆舰上的大火灾。 作为圣安东尼奥级两栖舰的第二艘,“新奥尔良”号自2019年部署至日本佐世保基地以来,一直承担着向冲绳美军基地投送兵力的核心任务。 这艘满载排水量2.5万吨的庞然大物,舰体内部结构复杂程度堪比小型城市——从搭载700名陆战队员的住舱,到停放气垫登陆艇的坞舱,从指挥中枢的作战情报中心,到储存弹药的弹药库,任何一个区域的火情都可能引发连锁灾难。 此次火灾最初被目击者描述为“舰首舷窗冒出浓烟”,但随着火势突破甲板间防火隔舱,迅速演变为威胁全舰安全的重大事故。 美军的应急响应暴露出多重漏洞。根据日本海上保安厅记录,驻冲绳美军陆战队司令部在17时首次请求日方支援,却在19时30分突然取消请求,随后又在20时紧急恢复求援。 这种反复无常的决策导致宝贵的灭火窗口期被浪费——当日本海上保安厅的“石垣岛”号救援船抵达时,火势已从生活区蔓延至邻近的电子设备舱。 更令人担忧的是,这艘2007年服役的舰艇在2009年曾与核潜艇发生碰撞事故,此次火灾可能与结构性隐患存在关联。美国海军虽在2015年修订了舰艇火灾应对手册,但从“好人理查德”号两栖攻击舰2020年因火灾报废的教训来看,相关预案的执行效果仍存疑。 日本海上保安厅的救援行动同样陷入困境。两艘配备高压水炮的拖船“泡濑丸”和“令和丸”虽在第一时间抵达,却因缺乏舰艇内部结构图纸,无法精准定位火源。 舰体外侧密集的防雷装甲和封闭式设计,使得常规灭火手段难以奏效。直至21日凌晨,在美军潜水员冒险关闭受损区域通风系统后,火势才逐渐得到控制。这场耗时12小时的灭火行动,暴露出美日在联合救援中情报共享不畅、装备兼容性不足等深层问题。 此次事故的影响远超单纯的装备损失。“新奥尔良”号所在的白滩海域,是美军在西太平洋最重要的两栖作战枢纽之一。该舰长期承担向冲绳普天间基地运输“鱼鹰”倾转旋翼机的任务,其瘫痪直接影响驻日美军快速反应能力。 更值得关注的是,火灾发生前两周,美日刚刚完成《日美安保条约》60余年来最大规模的升级,双方宣称要实现“作战指挥体系完全对接”。此次救援行动中暴露的协调混乱,无疑给这一战略目标蒙上阴影。 琉球群岛的特殊地缘位置放大了事件的敏感性。这片由224个岛屿组成的岛链,既是美军在亚太的“前沿堡垒”,也是中日战略博弈的焦点。从地理上看,冲绳距离中国大陆仅700公里,驻日美军70%的陆军兵力部署于此。 “新奥尔良”号火灾发生地白滩,正是美军实施“离岛防御”战略的核心节点。此次事故导致该海域交通管制长达18小时,冲绳县知事玉城丹尼罕见要求美军公开事故详情,反映出当地民众对军事活动风险的高度警惕。 在亚太安全格局加速演变的背景下,这起火灾更具象征意义。今年7月,美日刚刚完成“延伸威慑”部长级磋商,计划在2027年前向日本部署400枚“战斧”巡航导弹。 然而,当真正的危机来临时,号称“一体化作战”的美日同盟却在最基础的灭火协作上暴露出致命短板。这种反差不禁让地区国家重新审视:当冲突真正来临时,美日能否兑现“共同防御”的承诺? 对美军而言,此次事故可能成为推动装备现代化的催化剂。圣安东尼奥级两栖舰虽在设计上强调隐身性能,但复杂的模块化结构却为火灾隐患埋下伏笔。 2023年美军在冲绳组建的“濒海作战团”,正依赖此类舰艇实施“分布式海上作战”概念。若火灾频发的问题得不到解决,不仅会影响作战计划,还可能引发国会对两栖舰项目的拨款质疑。目前,美国海军已成立专项调查组,重点排查舰体老化、维护程序漏洞等潜在问题。 日本方面则面临双重压力。作为东道主,日本海上保安厅在救援中的表现遭到舆论批评——有分析指出,若火灾发生在台海等敏感区域,这种响应迟缓可能导致战略误判。更棘手的是,此次事故正值日本国内反对美军基地运动高涨之际。 今年8月,冲绳8个市民团体联合抗议美军普天间基地搬迁计划,而“新奥尔良”号火灾无疑为反基地运动注入新动力。日本防卫省虽在事后强调“日美协作有效控制灾情”,但社交媒体上流传的现场视频显示,直至火势基本扑灭,美军仍未向日方开放核心舱室的勘察权限。 在亚太安全架构重构的关键节点,这起看似偶然的火灾事件,实则折射出更深层的结构性矛盾。美日近年来大力推进的“军事一体化”,本质上是将日本更深地绑定到美国的战略战车之上。然而,当装备故障、指挥混乱等现实问题暴露时,这种同盟关系的脆弱性便一览无余。