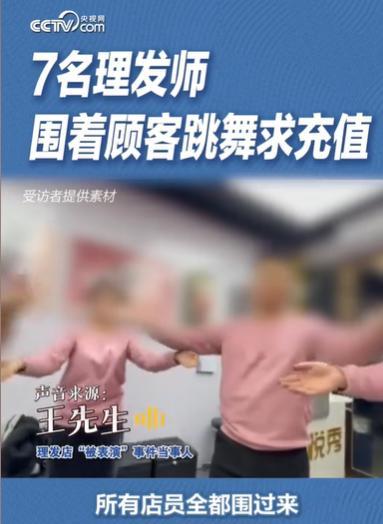

北京,男子去常去的理发店剪头,谁知刚剪完,他的椅子就被往后一转,在店长指示下,7个员工突然围上来对着他跳舞,尴尬得男子脚趾直扣地,表演一结束,店长立马笑着递上充值单,说店里搞活动,充值有优惠,最低充2000元,哥你充一个呗?男子拉不下面子拒绝,只好充了1000走人。 8月22号,据环球网报道,王先生每月都会去家附近的理发店剪头发,这家店他熟门熟路,和理发师也混熟了。 可最近一次去,他却碰上了件让他浑身不自在的事。 他剪完头发刚坐直,椅子突然被唰地往后一转,接着,7个店员呼啦一下围过来,背景音乐一响,直接在他面前跳起了舞,说是为了感恩老顾客。 王先生见状,尴尬得直冒汗,店里就他一个顾客。音乐停了,口号声炸响:感恩有你,一路同行! 王先生赶紧摆手,说可以了可以了… 然而,这还没完,表演刚收场,店长就凑上来,笑得像朵花,说哥,咱店最近搞活动,您多少充点? 店员递上充值表,最低2000元起,最高1.8万。 王先生心想,原来是在这等着我呢?这哪是酬宾,这明显是想从他身上大捞一笔啊! 他回忆起店员跳舞时手忙脚乱的样子,知道他们自己都不乐意,估计是店里逼着这么干的,除了这招,估计也想不出别的推销法子了。 这时,店员还在旁边附和,说哥,最低2000,充了划算。 王先生感觉自己就像被架在火上烤,实在拉不下面子拒绝。他想着,这家店理发师手艺稳,离家又近,充就充吧! 最后,他充了1000元,走出店门时才松了口气。 无独有偶,李女士也碰上了类似的事。 她本想就近洗个头,结果洗发水刚冲干净,两个店员突然在她面前站定,音乐一响,跳起了略显土味的舞蹈。 李女士看得直皱眉,纳闷这唱的是哪出? 舞蹈结束,店员递上问卷,问她喜欢什么发型、有什么需求。 李女士快速填完,刚想走,店员又来一句:姐,帮忙投个票呗,选一个刚才跳舞的店员,给他充点钱。 李女士当场拒绝,说我就洗个头,也不住附近,充什么钱? 记者调查发现,现在很多理发店里,类似的剧情反复上演。 店员突然跳舞、拉顾客投票、最后引导充值。表面上是回馈老客户,实则是一场精心设计的情感绑架。 这种推销方式太让人难受了。先让你看个表演,再慢慢提要求,最后一步步把你往大额充值里推。 而这种得寸进尺的推销策略,利用的是消费者的“面子心理”。当一个人被当众关注、甚至架在某个位置时,往往会因为不好意思拒绝而妥协,理发店正是抓住了这一点。 那么,从法律角度,怎么看待理发店的行为? 《消费者权益保护法》第9条规定:消费者有权自主选择提供商品或者服务的经营者,自主选择商品品种或者服务方式,自主决定购买或者不购买任何一种商品、接受或者不接受任何一项服务。 理发店通过表演制造尴尬氛围,并以“最低2000元起充”等语言施压,实质上剥夺了消费者自主决定是否充值、充值金额的权利。 王先生虽最终充值1000元,但这一决定是在被架到那儿的情境下作出的,而非完全基于个人需求或理性判断,属于被迫妥协。 理发店将表演与充值绑定,利用消费者的“面子心理”和社交压力,迫使消费者接受本不需要的服务,违反了消费者自主选择商品或服务的法定权利。 即使消费者最终选择充值,只要该决定受到经营者不当干扰,如语言施压、环境胁迫,仍构成对选择权的侵害。 《消费者权益保护法》第16条规定:经营者向消费者提供商品或者服务,应当依照本法和其他有关法律、法规的规定履行义务。经营者和消费者有约定的,应当按照约定履行义务,但双方的约定不得违背法律、法规的规定。经营者不得设定不公平、不合理的交易条件,不得强制交易。 理发店通过表演制造“情感绑架”,将充值与服务质量、面子关联,实质上设定了“不充值则服务缩水”或“不配合表演则难堪离场”的隐性交易条件。 这种行为符合强制交易的特征,即经营者利用优势地位或心理施压,迫使消费者接受不公平的交易条件。 消费者本仅需支付单次理发或洗头费用,却被要求承担与服务质量无关的额外义务,违反了公平交易原则。 根据规定,消费者有权拒绝理发店设定的不合理交易条件,并可要求经营者承担民事责任,如退款、赔偿。 如果理发店的行为构成“强迫交易罪”,则可能面临刑事处罚。 本案中,虽未达到刑事犯罪程度,但已明显违反民事法律对经营者义务的规定。 这也提醒大家,面对经营者的不当施压,消费者有权说“不”。 而对于服务行业呢,也应该放弃“表演式推销”“情感绑架”这种营销手段,回归服务质量本身。 你们要做的,是通过提升技术、优化体验去吸引消费者,而不是靠这些歪门邪道强迫交易。 对此,你怎么看? 关注@运良说法 学法律知识不迷路 #头号创作者激励计划#