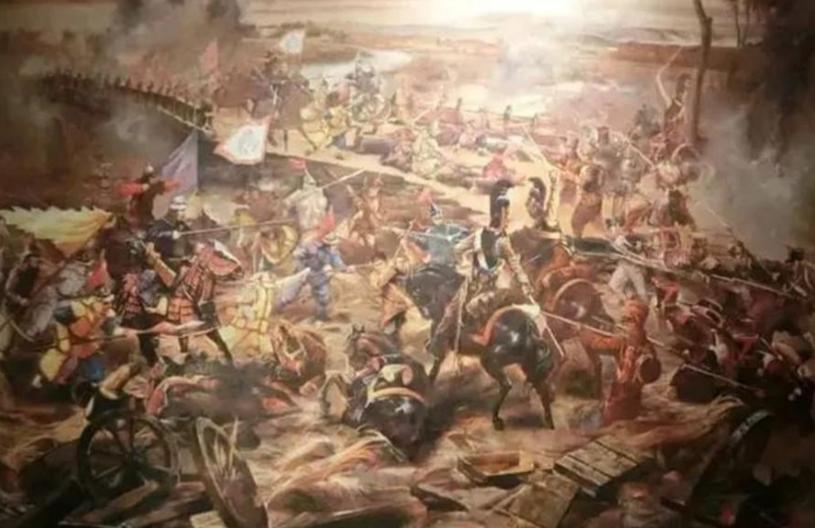

满清到底是个什么样的政权?其实,满清并非一个致力于民族融合、国家进步或民生福祉的政权,而是一个以系统性特权为骨架、以全面压迫为血肉、以维系少数特权集团利益为目的的政体。 其统治逻辑,如癌症般侵蚀国家命脉、扼杀民族生机,其本质在历史的关键节点处暴露无遗,最终将国家导向了近代深渊。 其实,满清政权从入关开始,就将“征服者特权”奉为圭臬,并将其植入国家制度。核心便是八旗制度,一个将国家视为战利品而进行分配的寄生系统,堪称“特权VIP俱乐部”。 八旗子弟自呱呱坠地,便享有“铁杆庄稼”特殊待遇,不纳税、不干活,却可以终身领取钱粮。他们凭借“圈地令”强占汉民田产,却像“包租公”一样躺着收租,制造惨剧,迫使无数百姓流离失所。 政治上,中央枢要如军机处、六部堂官、各地驻防将军,几乎被满清亲贵所垄断,汉官沦为点缀。汉官即便进入中枢,也需班列满官之后,无权参与核心决策,因为康熙曾明确“汉军与汉人无权参与议政”。 说穿了就是一种制度化的、世代相传的吸血机制,其存在本身就是对“公正”与“平等”最彻底的否定。帝国财政犹如被无数蛀虫啃噬的巨木,民脂民膏源源不断地供养着一个日益腐朽、脱离生产的特权阶层。 所谓“八旗生计”问题,就是这个寄生阶层无限膨胀与资源有限性之间不可调和的矛盾,但满清的解决方案并非触动特权,而是进一步压榨底层百姓。 满清深谙“以汉制汉”之道,它将科举功名与士绅特权作为收买汉族精英、延伸其统治触角的工具。极少数士绅阶层凭借功名,可享有法定赋税优免和徭役豁免权。 看似“崇文重教”,实际是将国家税赋通过“飞洒”“诡寄”等手段,层层转嫁给无权无势的底层农民。地方官府与士绅结成紧密的利益同盟,形成一张覆盖每一个角落的压迫式毛细血管网。 皇权与八旗的意志通过士绅“中间商”,最终转化为对平民敲骨吸髓式的赋税徭役。“三年清知府,十万雪花银”,绝非夸张,而是对这套精密榨取系统最直白的控诉。 为了巩固其建立在特权之上的脆弱合法性,满清构建了一套无所不在的压迫体系,其残酷性与系统性在中国古代帝制时代堪称登峰造极。 制造万马齐喑的恐怖寒冬,满清对思想的控制达到令人窒息的程度。“文字狱”就是最血腥的武器,其残酷性在多个历史案件中体现得淋漓尽致。 康熙朝的庄廷鑨《明史》案,因书中使用南明年号、称清军为“建夷”等表述,被认定为“悖逆”。庄廷鑨虽已去世仍被剖棺戮尸,18名主要参与编纂者遭凌迟,70余人处死,牵连千余人流放宁古塔。此案开创了清朝编纂前朝史书必须避讳的先例。 其目的不仅仅是消灭异己,更是营造一种“避席畏闻文字狱,著书都为稻粱谋”的恐怖氛围,彻底扼杀了知识分子的批判精神与独立思考。 编纂《四库全书》,满清对所谓“违碍”书籍的系统性审查、篡改与焚毁,其文化破坏力不亚于战火,堪称文化恐怖主义,旨在使整个民族的精神在恐惧中彻底臣服,成为特权的无声顺民。 “留头不留发,留发不留头”的剃发易服令,是满清强加给被征服民族的、极具羞辱性的文化符号暴力。这远非简单的服饰变更,而是对民族尊严与文化认同的系统性摧毁,是征服者对被征服者的精神阉割。 其实,满清在政治、法律、社会地位上维持满人的绝对优越感,说到底就是利用民族隔阂分化被统治者,防止其团结反抗,最终服务于征服者特权。而民族压迫,恰恰就是满清统治最刺眼的伤疤!

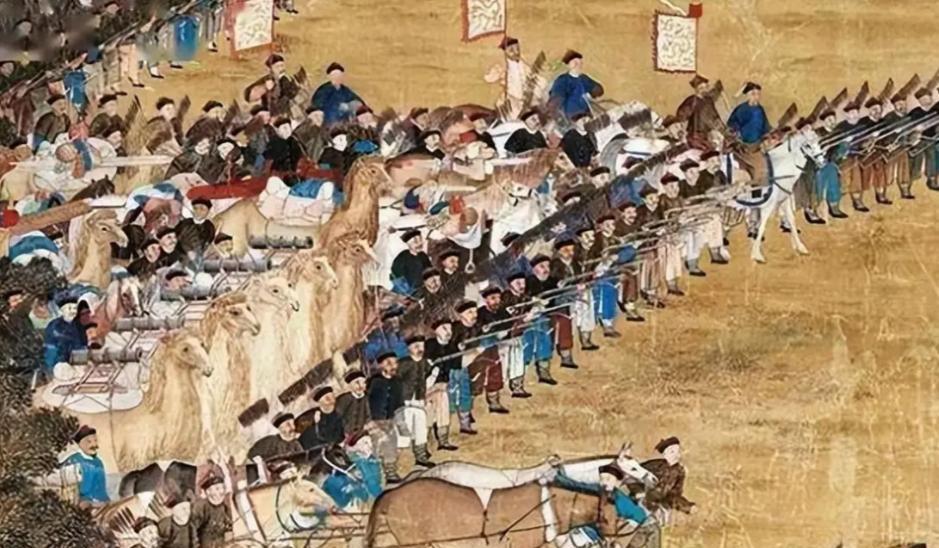

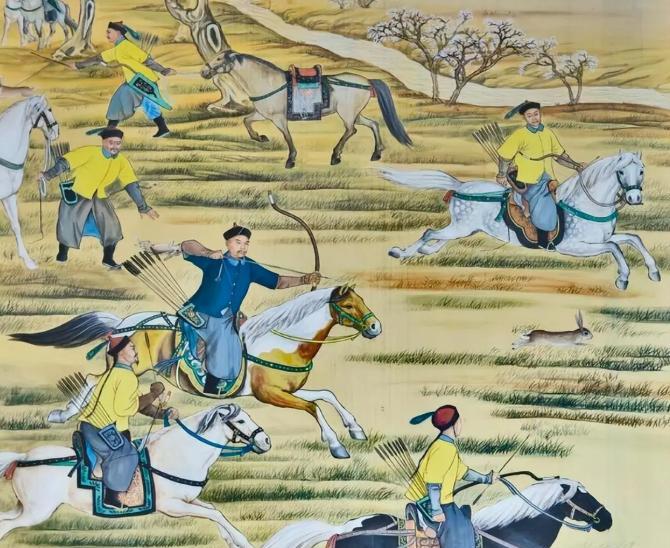

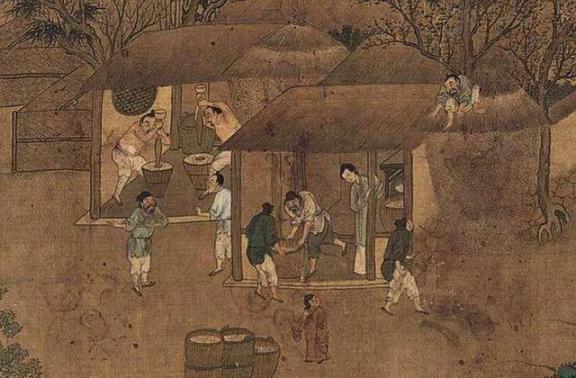

评论列表