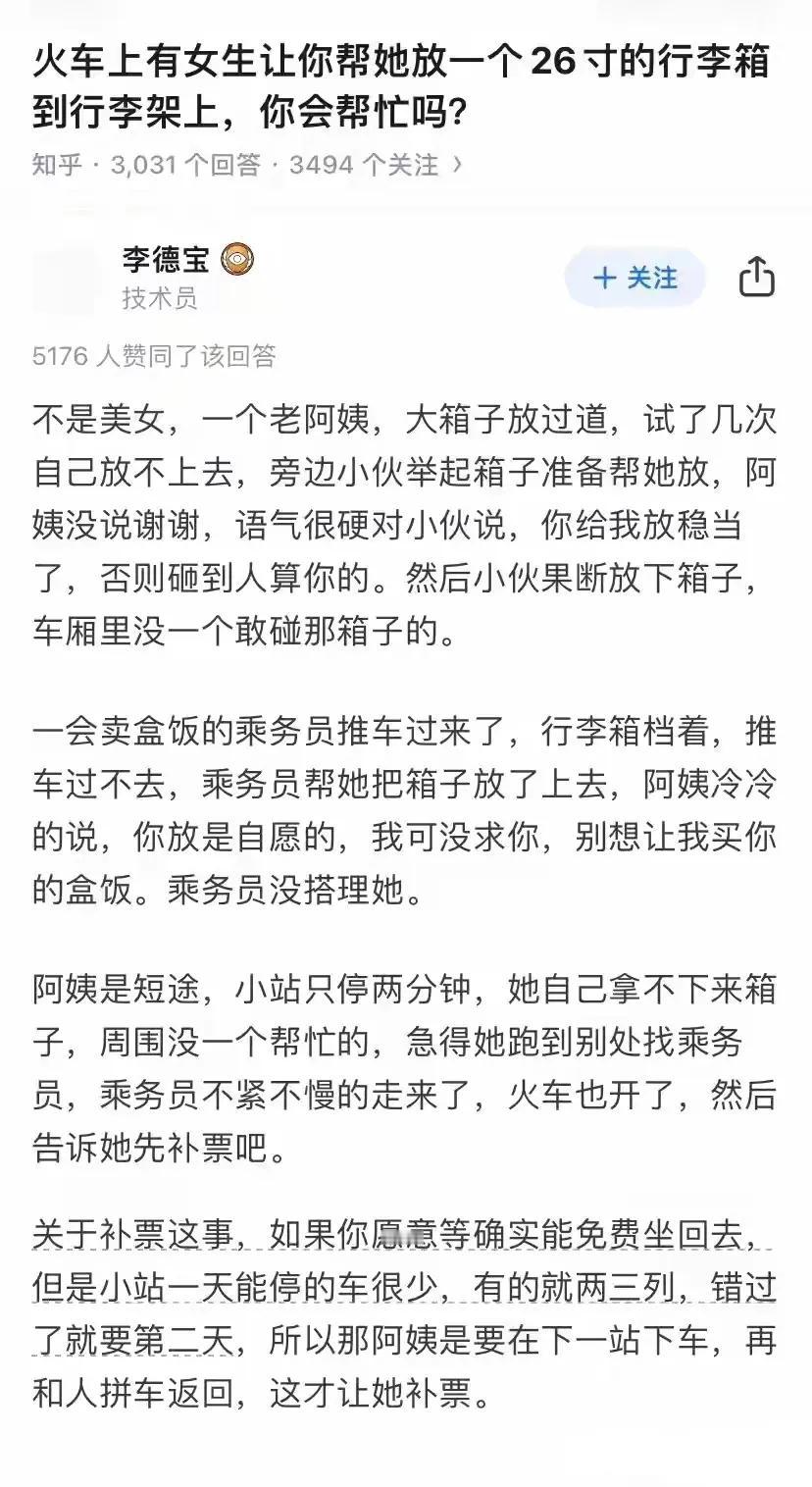

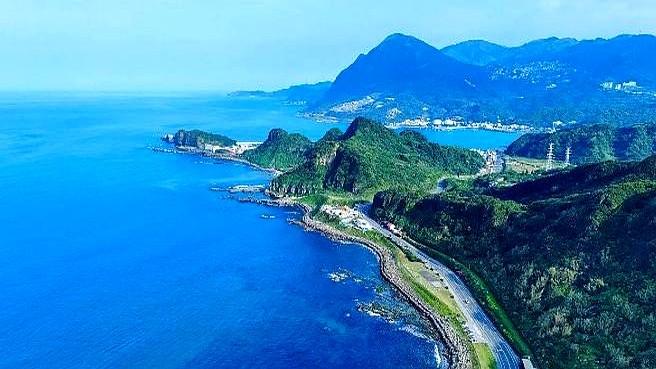

什么是资本主义,什么是社会主义,什么是中国特色社会主义。 2025年夏,华尔街股市再现震荡。美联储在政策“进退维谷”中艰难权衡,硅谷新一轮裁员潮席卷科技巨头;欧洲则游行不断,抗议贫富差距愈演愈烈。 在另一端的亚洲,中国经济在高质量发展中稳步前行,推动绿色转型、科技创新与社会公平并举。全球舆论再度热议:到底什么制度才能真正保障人民的长远福祉? 这场关于制度选择的世纪辩题,从未远去,如今更显迫切。 资本主义、社会主义与中国特色社会主义,看似抽象的意识形态名词,实则关乎每一个普通人能否吃饱穿暖、是否拥有尊严、是否有公平发展的机会。 制度之争,归根结底是人民之争,是未来之争。最早的一次制度抉择,始于工业革命后。资本主义制度以生产资料私有制为核心,以市场机制为主导,以利润最大化为唯一目的。 它曾极大推动了生产力发展,也带来令人震惊的财富积累奇迹。然而,这种制度的“先天缺陷”亦暴露无遗。资本掌握在极少数人手中,劳动者只能依附于雇佣关系。 1%的富人掌控全球近一半财富”的数据并非夸张,而是由瑞士信贷、世界银行等权威机构反复验证的现实。 贫富分化、周期性危机、产业空心化、生态失衡……资本主义制度强调效率,却牺牲了公平;追求增长,却忽视了可持续。这不是个别国家的偶发问题,而是制度设计本身的必然结果。 说白了,资本主义制度从未真正解决“发展为了谁”的问题。美国财政部长耶伦在一次听证会上坦承:“我们经济增长了,但我们社会不是更公平。” 这句话,是对资本主义本质最直白的注脚。与之相对,社会主义从一开始就试图回答另一个命题:如何实现社会公平与共同富裕。 以马克思、恩格斯为代表的社会主义理论,强调生产资料公有,倡导按劳分配,追求全体人民的解放。这一理念在20世纪得以广泛实践,苏联、中国、古巴等国家形成不同模式的探索。 但历史并非一帆风顺。苏联曾一度领先世界,却也因高度集中、计划僵化而走入困境。其他社会主义国家的经验也表明,社会主义不能脱离本国国情盲目套用模式,必须与民族实际相结合。 中国特色社会主义,正是在这一历史背景下应运而生的实践创新。它不是简单的“社会主义+市场”,更不是“资本主义的东方式模仿”,而是一种根植中国土壤、回应中国问题的全新制度形态。 从1978年改革开放算起,中国仅用几十年时间,就完成了西方国家几百年工业化所走的历程。2021年,中国实现现行标准下近1亿农村贫困人口全部脱贫,成为全球减贫贡献率最高的国家。 联合国秘书长古特雷斯称这是“人类发展史上的伟大奇迹”。这一奇迹的背后,是中国特色社会主义制度强大而灵活的动员能力。 它坚持公有制为主体,又允许多种所有制共同发展;它强调按劳分配,又鼓励多种分配方式并存;它建立社会主义市场经济,又强化政府在关键领域的调控作用。 更重要的是,它始终坚持以人民为中心。中国不搞选票政治,而推行全过程人民民主;不搞政治对抗,而强调集中统一领导;不搞短期主义,而谋划长远发展目标。 中国制度的优势,正是在于它能集中力量办大事,能将国家意志转化为治理效能。疫情三年,是一次全球制度压力测试。 西方国家在资本与利益之间左右为难,民众不信任、资源错配、政治极化愈发严重。而中国则以高效的组织力、执政力,率先控制疫情、恢复经济,正是制度优势的直接体现。 制度比较从来不是纸上谈兵。从所有制结构、资源配置、公平效率、创新能力,到可持续发展能力,中国特色社会主义展现出一种更具韧性与包容性的现代化路径。 在气候变化、技术竞争、全球治理等重大议题上,中国方案也越来越成为国际社会的重要参考。不是所有的现代化都意味着西方化。 中国特色社会主义为世界提供了另一种可能——发展中国家不必依附旧的殖民路径,也可走出自己的发展道路。正如《纽约时报》曾评论:“中国用30年时间,重写了关于发展的教科书。” 当然,中国特色社会主义也面临新的挑战:如何实现从数量扩张到质量提升的转型?如何在共同富裕的目标下处理好效率与公平的关系?如何在复杂国际环境中维护国家利益与全球责任? 这些问题,正在成为新时代中国特色社会主义必须回答的新考题。相较而言,资本主义制度却深陷结构性困境。美国总统大选的撕裂已不再是民主的“活力”,而是制度难以调和社会矛盾的体现。 法国、德国等老牌资本主义国家也面临增长乏力、社会撕裂、政治失灵的系统危机。全球资本主义体系,正站在一个转折点上。 从意识形态的竞争,到制度模式的较量,今日世界已不是冷战旧剧的翻拍,而是全新一轮人类文明形态的探索。中国道路并非唯一正确的道路,但它确实为世界提供了另一种可能。 一个发展中大国可以不依靠殖民、不靠掠夺、不靠资本霸权,而是靠制度创新与人民奋斗,走出自己的现代化之路。制度之争,最终是人民之争。

![生动的诠释了资本主义如何把人变成鬼[抠鼻]](http://image.uczzd.cn/9078416534203548834.jpg?id=0)