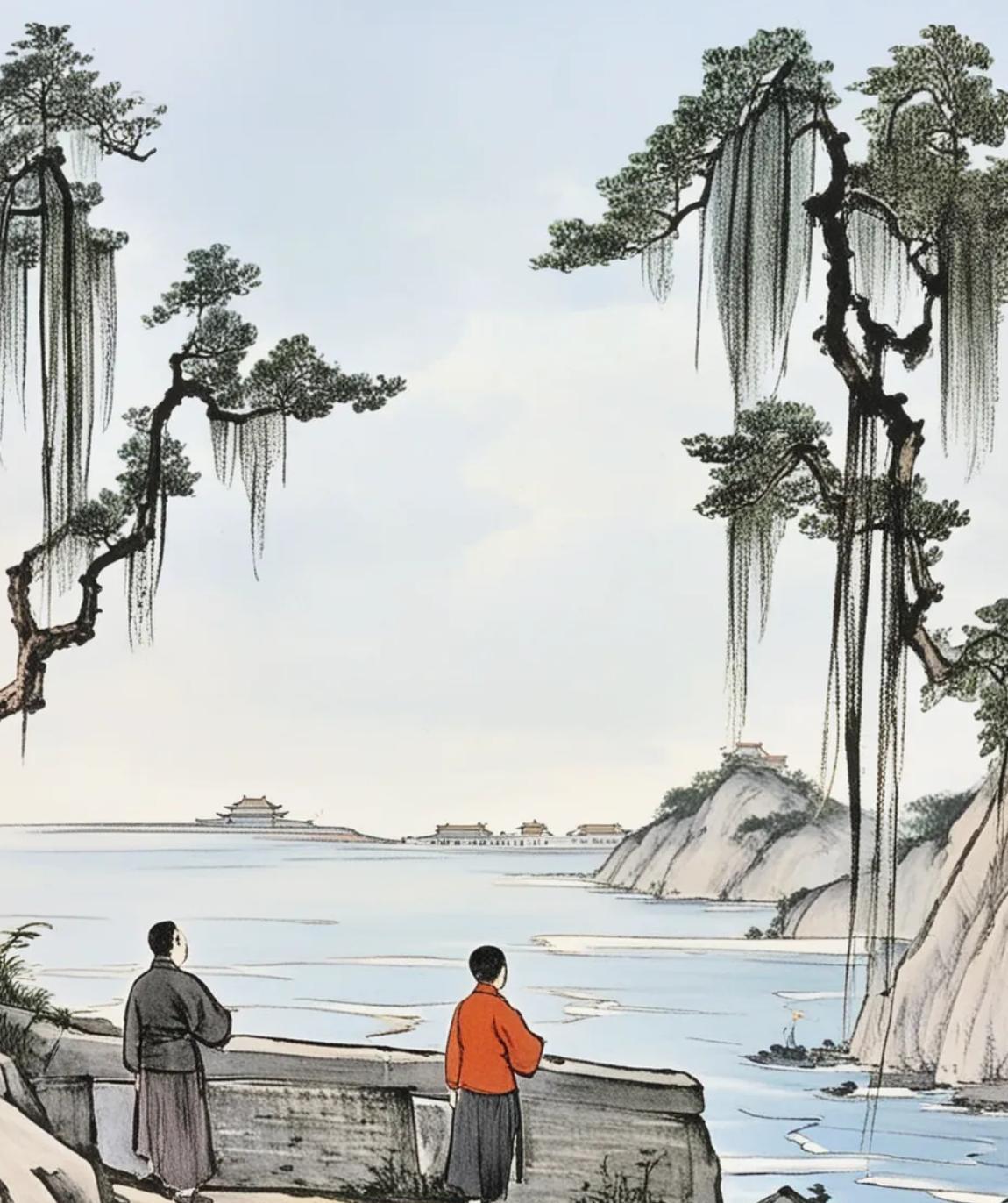

人性的真相是什么? 陈忠实一句话道破本质,他说:“凡人显精明,高人藏糊涂,圣人示本真; 凡人计较,是为了得失;高人计较,是为了取舍;圣人计较,是为了大道。对凡人,要给实惠;对高人,要给尊重;对圣人,要给敬畏; 在尘世行走,有三重境界需参透,不与凡人争蝇头,不与高人论机锋,不与圣人较境界。 和凡人相处,要懂务实;和高人相处,要懂留白;和圣人相处,要懂自洽。人性本是一汪水,你用浑浊搅它,它便还你混沌;你用清澈对它,它便赠你澄明;你用欲望搅它,它便显你贪婪。” 陈忠实说:“人性最大的盲,不是无知,不是愚钝,而是在自己有限的认知里,固执地评判一切。” 人性的底层逻辑是生存;人性的深层渴望是超越;在生存的泥沼里,本能是盾牌,道德会褪色;在超越的路上,理智是灯塔,欲望会蛰伏; 普通人为何总被人性困扰?因为通透者终会明白,善恶从不由标签定义,处境才是真正的试金石,理解远比批判重要。 《菜根谭》里说:“利欲未尽害心,意见乃害心之蟊贼;声色未必障道,聪明乃障道之藩屏。” 看透人性的第一步是放下评判、不设框架、只观其变。识人如剥茧,你所不解的一切矛盾丛生,终能在处境中找到注脚,唯有亲历才懂其中滋味。 人性有两副骨架,光天化日下是规矩;月黑风高时是欲望;人与人之间从无绝对的泾渭分明,复杂的人性版图里,一半是烟火人间的温良,一半是深渊边缘的挣扎。 人生本质是场修心,愚者怨命,庸者怨人,智者怨己;俗人求存,雅人求境,圣人求道;想读懂人性,必先接纳矛盾——唯有承认光明与黑暗共生,才不会困于非黑即白的天真。 识人的关键在于顺着人性轨迹观察:看他得势时如何待卑,看他落魄时如何对己;顺境时轻慢他人者,逆境必自轻自贱;贫贱时坚守底线者,富贵必不忘初心; 世间万象,善恶同根、美丑同源、好坏同体;人性的微光常藏在最狼狈的时刻:所谓慈悲,是见过深渊后仍选择伸出的手;所谓成熟,是接纳自身阴暗后仍保持的真; 陈忠实说:“良知与私欲是人性土壤里并生的两棵树,阳光雨露偏向哪方,哪方就会枝繁叶茂。” 宽容不是无度,而是历经背叛后的选择;正直若没有锋芒,便成了迂腐;磊落若没有底线,便成了愚钝; 江山易改,本性难移,却非不能移:环境是催化剂,选择是开关阀,种善因或得恶果,种恶因终食苦果,因果轮回里,从无侥幸; 知道越多,越懂得缄默,智者的通透,是理解每个选择背后的不得已;愚者的狭隘,是用单一标准丈量万千世界; 人性的复杂从不是黑白对立,而是灰度渐变的交融——你愤怒,并非因他人太恶,而是因自己对人性的预设太满; 看透人性者最懂悲悯。人性是弱者的枷锁,是强者的明镜,愚者非此即彼,智者兼容并蓄。弱者纠缠对错,强者善用规律。 古今中外,参透人性者如过江之鲫,为何痛苦者众而通透者寡?因通透从不由说教得来,而需亲历淬炼。 阅历是人性的注脚,感悟是经历的回声,离开亲身实践,一切共鸣皆是空中楼阁。思考与体验只能让人清醒,却难让人超脱。 人性最大的壁垒是执念,穷其一生抵达的觉悟,或许只是他人的起点。读懂人性的密钥只有两个:要么躬身入局,要么设身处地。 《白鹿原》中说:“所谓的强者,是在看透世情冷暖后依然热爱土地;所谓的君子,是在历经人性复杂后依然信守道义。” 现实中最珍贵的,不是八面玲珑的精明,而是赤子之心——那不是未经世事的懵懂,而是阅尽沧桑后的纯粹:见过最深的恶,仍选择最本真的善;受过最痛的伤,仍保持最温热的真。 世态炎凉是表象,人情冷暖是体验,唯有在经历里沉淀,在觉悟中升华,才懂人性这本大书,每页都写满矛盾,却也藏着生生不息的希望。 《平凡的世界》里有句话:“人性是一片海,当你俯身倾听时,总能听见自己心跳的回声。”