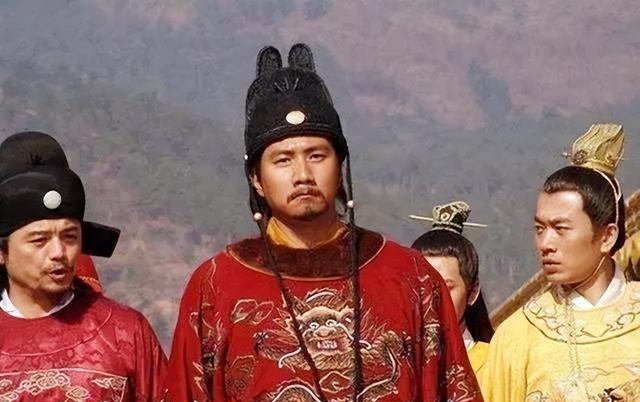

洪武朝有个御史叫韩宜可,经常穿补丁的衣服,朱元璋怀疑他装穷,决定夜里乔装暗访,结果看到感人的一幕,但他又突然发现一个疑点。 朱元璋悄立在韩宜可破旧的木门前。这位佥都御史的宅邸墙皮剥落,屋内唯有陈旧桌椅与满墙书卷。皇帝目睹他清贫至极的用度,连茶杯都有打磨过的缺口,不禁动容。 次日朝堂,朱元璋当众嘉奖韩宜可清廉,赐宅邸银两,御书“清正廉明”匾额。 然而回宫后,朱元璋却想起一个细节:韩宜可用的那支秃笔笔杆,在油灯下似乎闪过一丝不该有的微光。 真正清贫的文人,会用镶玉的笔杆吗? 韩宜可,字伯时,浙江山阴人,生于元至正二年(1342年)。家世贫寒,父早逝,靠母亲织布为生。幼时即显聪颖,常于集市拾人废弃账本翻面习字。邻里见其好学,集资供其入塾。韩宜可日夜苦读,年十六中秀才,已有“廉吏”之志,曾言:“他日若能为官,定教百姓不受贪腐之苦。” 明洪武初年,韩宜可通过荐举入仕,初授山阴县丞。到任即整顿吏治,废除多项苛捐杂税,深得民心。不足三年,因考核优异擢升都察院监察御史。离任时,百姓夹道相送,有老农赠其自编草鞋一双,喻其“脚踏实地”,韩宜可珍藏终身。 洪武七年,韩宜可迎来仕途重大考验。丞相胡惟庸权倾朝野,结党营私,满朝文武多阿附之。某日胡惟庸携子游园,招百官同乐,众人皆献谀词,唯韩宜可拒不赴宴,且上疏直斥:“宰相辅佐天子,当勤政爱民,岂可率群臣嬉游度日?”胡惟庸大怒,欲加报复,但朱元璋暗中保护,韩宜可得以无恙。 后胡惟庸案发,牵连数万人,韩宜可反为当年敢于直谏者请求从宽处理,曰:“附势者固有罪,然多数乃畏权而非真心,陛下宜示宽仁。” 韩宜可任官数十载,始终清贫如初。都察院掌管天下官员纠劾,位高权重,寻常御史外出巡查,地方官无不高接远送、厚礼相待。唯韩宜可出巡,事先明令:迎送不得超过十里,食宿不得超过当地标准,更严禁送礼。 某次巡查江西,地方知县知其好字画,赠王羲之摹本一幅。韩宜可悬赏三日寻失主不得,遂交公库。人问其故,答曰:“吾好字画,更好清白。今日受一画,明日受一金,后日则千金亦敢受矣。” 洪武十五年空印案发,朱元璋怒极,欲处死所有涉事官员。满朝寂然,唯韩宜可抗疏力争,指出空印乃沿袭元朝旧例,虽不合制却非贪腐,多数官员无罪。朱元璋掷奏折于地,厉声道:“尔欲陪死耶?”韩宜可叩首答:“臣不欲陪死,但愿陛下勿错杀无辜。” 次日,朱元璋冷静后细思其言,竟采纳建议,赦免多数官员。事后问韩宜可:“满朝无人敢言,独卿犯颜直谏,不怕死乎?”韩宜可从容对答:“陛下设都察院,非为寻百官之过,亦为匡正天子之失。臣若惧死不言,则有负圣恩。” 朱元璋微服私访韩宅后,赐宅嘉奖,然韩宜可仅择小院而居,余屋改为书院,供寒门学子读书。朱元璋闻之,叹曰:“人皆谓宜可愚,朕谓其智。不以物累,乃得自在;不徇私情,乃得公正。” 赐宅次日,朱元璋忽召韩宜可入宫,问那夜所见毛笔:“笔杆镶玉,卿作何解?”韩宜可答曰:“此乃家传旧物,先父唯一遗物。玉乃劣质,值不及百文。臣磨去棱角,以免书写碍手。”朱元璋赧然,自此更加信任。 建文年间,韩宜可年事已高,仍任左副都御史,辅佐新君。靖难之役起,南京城破前夕,有门生劝其南逃,韩宜可拒曰:“吾事太祖、惠帝两朝,岂能背弃?”闭门焚毁所有奏稿,曰:“谏言出于臣口,记录留于史馆,私人不必存之。” 朱棣入城后,敬其清廉刚正,不仅未加罪,反而请其出仕。韩宜可以年老多病婉拒,归隐乡间,次年病逝,享年六十二岁。遗物仅旧衣数件,书籍若干,及朱元璋所赐“清正廉明”匾额。 韩宜可一生,堪称明初清流典范。《明史》评曰:“宜可性刚直,持正不阿,历官三十载,家无余财。太祖严苛,屡犯颜直谏,竟得保全,亦奇矣!”后世清官海瑞曾言:“读宜可传,汗透衣背。其刚直清廉,吾所不及也。”#言官韩宜可# #洪武朝刑狱档案# #我在大明当御史#