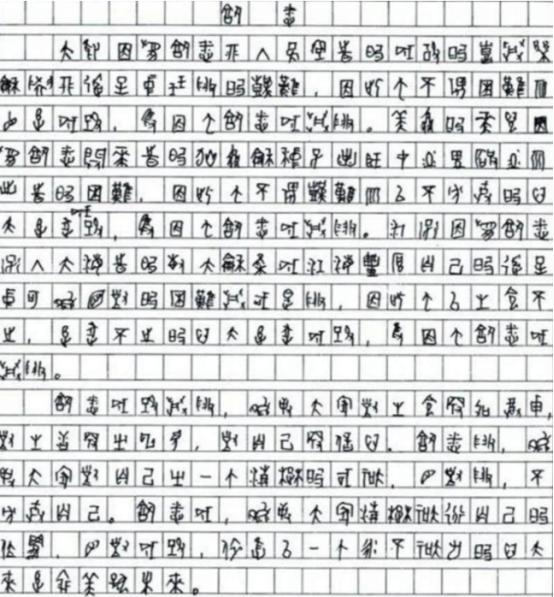

2009年,四川一考生高考作文字迹无人能懂,专家鉴定后发现,该考生竟在高考中采用甲骨文写作!经过翻译,阅卷组发现考生作文严重跑题,最终只得了6分,此事传开后,成绩一般的男孩被四川大学破格录取,可入学后不久,他的导师就选择辞职,甚至说出了:“这样的学生我没法教!” “这个学生,我没法教。”面对四川大学相关领导的再三挽留,这位国内著名的甲骨文专家态度坚决。他的辞职,在校园内外激起千层浪。 这一切,都要从两年前那场轰动全国的高考事件说起。 “这是文字吗?还是胡乱画的?”2009年6月,四川高考语文阅卷组陷入一片茫然。 一篇作文摆在老师们面前,却无人能懂——纸上的笔迹,既不是规范汉字,也不属于任何现代人熟悉的字体。 古文字专家被紧急请来。而鉴定结果令所有人大吃一惊:这竟是一篇用甲骨文、金文、小篆等多种古文字写成的作文! 经过严肃评审,阅卷组最终给出了6分的成绩。理由清晰明确:严重偏题,且无法正常阅读。 就在众人以为这个故事将遗憾收场时——转折悄然到来。 2009年8月,川大锦城学院宣布录取黄蛉。随后,他更被转入四川大学本部,成为历史文化学院的一名学生。 一所985高校,竟破格录取一位仅考428分的学生?这一决定迅速在教育界掀起巨大争议。 支持者认为,黄蛉在古文字上展现出的天赋值得珍视,高考不应是衡量一个人全部价值的标准;反对者则担忧,此举可能开启不良先例,变相鼓励学生以标新立异的方式博取关注。 四川大学回应称,他们看重的是黄蛉在古文字方面的特殊潜力,而非高考分数。“我们应当为特殊人才提供成长的道路。” 然而,故事的高潮还在后面。 为专门培养黄蛉,四川大学特意返聘已退休的甲骨文专家何崝教授,担任他的导师。 何教授是国内权威的古文字学者,在甲骨文领域造诣深厚。学校希望借助他的指导,将黄蛉的“天赋”转化为真正的学术能力。 起初师徒相处融洽,何教授为他制定系统学习计划,从最基础的内容教起。但不到两年,何崝教授突然请辞,并公开表示:“这个学生,我教不了!” 何教授的辞职,将黄蛉再次推至舆论中心。面对媒体的追问,他终于道出真相: “黄蛉的古文字基础其实非常薄弱,”何教授坦言,“他所谓的掌握,仅限于几百个甲骨文——而且很多还是错的。” 据他介绍,黄蛉的知识多靠自学、缺乏系统训练,漏洞百出。更让何教授失望的是黄蛉的学习态度:浮躁、功利、不愿扎实积累,却总想走捷径成名。 “他乐于对媒体夸夸其谈,说自己掌握了多少古文字,实则远未达到专业要求,”何教授语气中难掩失望,“我要培养的是学者,不是明星。” 这番话,也令公众开始反思:那篇轰动一时的“古文字作文”,究竟是一次天才的展示,还是一场精心设计的表演? 随着导师的离去,黄蛉渐渐淡出公众视野。有消息称他后来转学至其他院校,但再无任何后续声响。 一位曾被视为“古文字天才”的少年,最终为自己的自负与浮躁付出了代价。 最后,您怎么看呢? 信息来源: 新华网 |川大破格录取“甲骨文考生”教授递辞呈称不愿教 文|知又 编辑|南风意史

![华科魅力太大了[赞]出类拔萃的武汉姑娘高考690分本可填报清华北大却毅然选择华科](http://image.uczzd.cn/17979457647671968166.jpg?id=0)

![能去考试就已经给机会了[吃瓜]](http://image.uczzd.cn/2888392393320004925.jpg?id=0)