1978年,苏联物理学家被高辐射的粒子光速击穿脑袋。不料,他却没有死,相反,身体

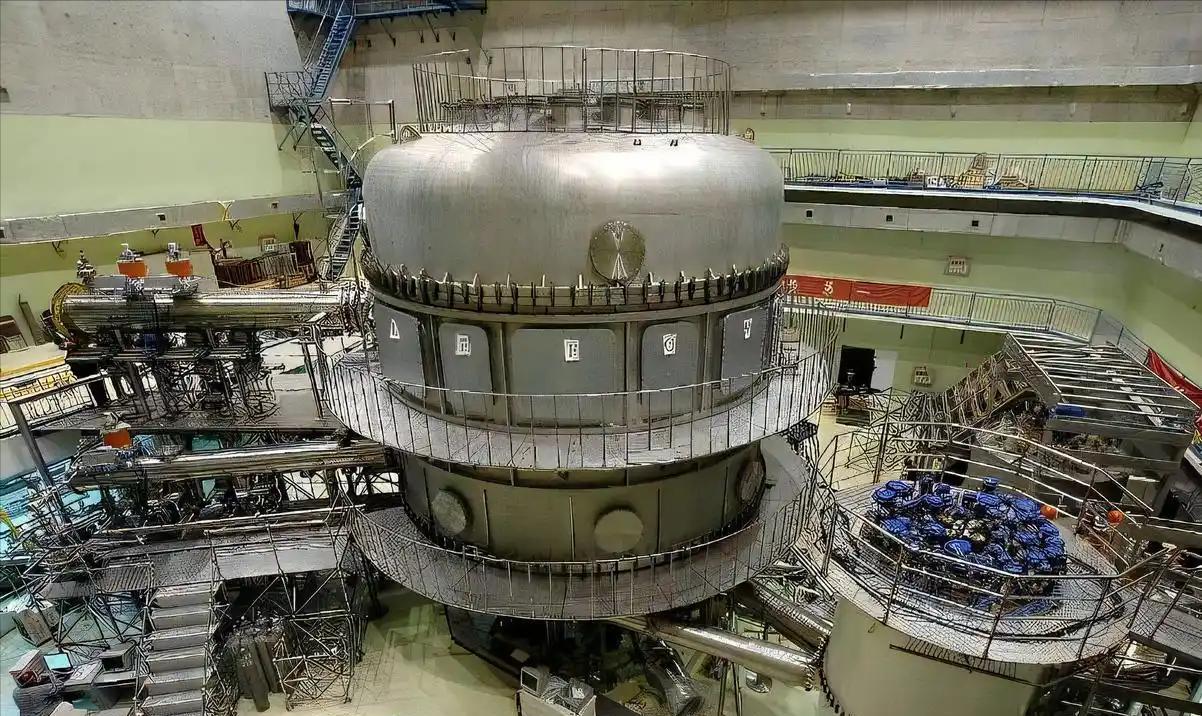

1978年,苏联物理学家被高辐射的粒子光速击穿脑袋。不料,他却没有死,相反,身体还发生了一些不可思议的变化!世界上存在这样一个男人,他右半边脸正常衰老,布满皱纹。左半边脸却永远停留在了1978年,光滑得诡异,仿佛时间被硬生生抹掉了。1978年7月13日,莫斯科郊外的高能物理研究所。苏联的骄傲——U-70质子同步加速器正在运转。35岁的布戈尔斯基需要检修一个部件。此刻,一连串灾难性的失误同时发生了:控制中心沟通失灵,警报灯恰好损坏,一道本该锁死的安全门也失效了。他把头探进设备通道。就在那一瞬间,一束看不见、听不到的质子流,以近乎光速击中了他。这束能量有76吉电子伏特,被压缩在不到一毫米的直径里,从他的后脑勺射入,鼻梁左侧穿出。他后来回忆,只看到了一道“比一千个太阳还亮”的白光,没有痛感,甚至没有被撞倒。他像没事人一样走出实验室,在工作日志上签了字。而他能活下来,先要感谢物理定律。光速般的粒子穿过他大脑组织的时间极短,更像一根烧红的针而不是子弹。它瞬间烧穿了一条路径,高温同时封闭了创口,避免了致命的颅内大出血。当然还有运气,这根“能量针”精准地绕开了脑干和所有主动脉。他走出实验室时,还以为自己没事。但几小时后,他的左脸急剧肿胀,皮肤大片剥落,露出底下烧焦的组织,被紧急送往莫斯科专门处理辐射病的第六临床医院。医生们懵了,他们算出,他的头部吸收了高达2000戈瑞的辐射剂量。作为对比,切尔诺贝利事故中,一次性接受5戈瑞的照射,几周内足以致命。布戈尔斯基承受的是致死量的400倍,而且直接作用于大脑。在所有医生看来,他活不过三个星期。但他再一次打破了所有人的预判。他挺了过来。然而,质子束像手术刀一样,彻底切断了他左脸的神经。从此,他的左脸永久瘫痪,再也做不出任何表情。他的左耳也被完全摧毁,永久失聪。世界的声音,对他来说只剩下了单声道。更深的损伤来自大脑内部,那条被烧出的疤痕成了一个癫痫诱发点,毫无征兆的发作将伴随他一生。而右脸却维持着“不老之脸”状态。高能粒子流可能彻底摧毁了那部分皮肤组织的细胞更新机制。细胞不再分裂,新陈代谢停止,进入了一种生物学上的“静滞”状态。当时正处于在冷战,这起顶级设备的严重事故是国家的绝对丑闻。苏联当局立刻封锁了消息,布戈尔斯基的遭遇成了国家机密,被命令终身缄默。在十几年里,他成了一个活着的、却在公开记录里不存在的人。令人敬佩的是,布戈尔斯基没有被击垮。康复后,他重返研究所,继续从事高能物理研究,甚至在事故后拿到了博士学位。苏联解体后,这件往事才被曝光。西方科学界立刻意识到,他们发现了一个无法复制的宝藏。由于没有任何伦理审查会允许用质子束去轰击一个活人的大脑,布戈尔斯基的意外,成了一个独一无二的活体样本,他的痛苦客观上推动了放射医学的进步。(来源:“质子束”意外穿脑大难不死2008年09月21日扬子晚报)