1979年,为了掩护战友突围,郑宏余和两名机枪手留下来阻击越军。激战中,两名战友

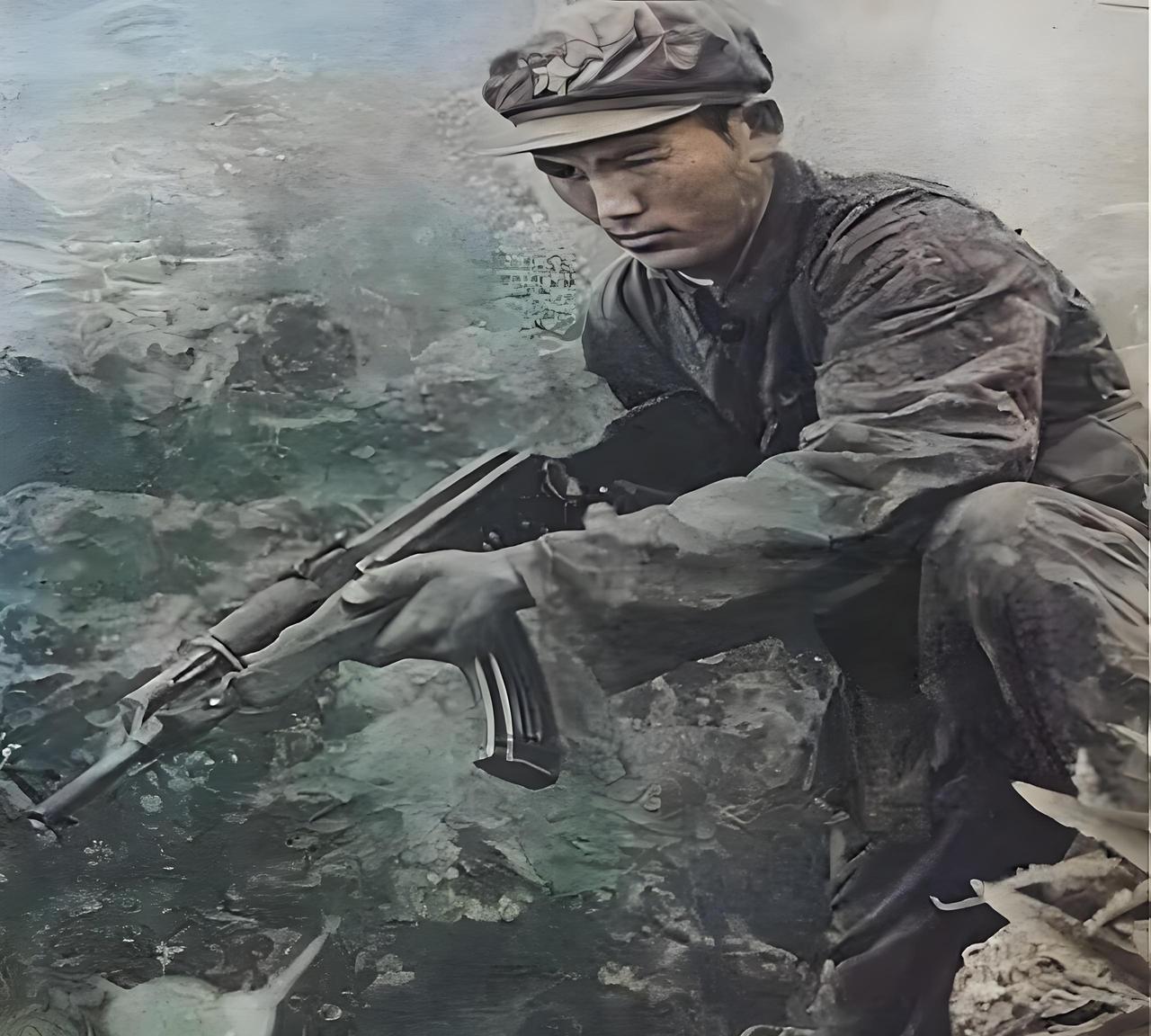

1979年,为了掩护战友突围,郑宏余和两名机枪手留下来阻击越军。激战中,两名战友已经牺牲,而敌人已经朝他围了过来!1979年2月21日清晨,中越边境,两道疲惫不堪的身影在营地前踉跄前行,衣衫褴褛,步履蹒跚,可那眼中闪烁的坚定光芒,却远胜一切,而两人正是两天前被认定凶多吉少的郑宏余和新兵李西安。四天前,郑宏余所在的尖刀排肩负着一项无比艰巨的任务:他们必须悄然渗透敌后,切断越军的退路。任务眼看就要成功,谁知越军突然猛烈反扑,将他们死死缠住,局势顷刻间变得危急万分。千钧一发之际,排长当机立断,做出了一个艰难的抉择,命令郑宏余带着两名机枪手留下,掩护主力撤退。郑宏余紧紧握着枪,深知此行九死一生,然而,作为一名中国军人,他别无选择。敌人的火力如同暴雨般倾泻而下,他与两位战友迅速抢占有利地形,架起机枪猛烈扫射,成功吸引了大部分敌军火力,为尖刀排争取了宝贵的撤离时间。可是,残酷的战火并未留情,转瞬之间便夺走了两名战友的年轻生命,眨眼间,郑宏余孤身一人,被数倍于己的越军从四面八方重重围困。此刻,面对绝境,他心里只有一股信念,那就是坚决不能投降,这铮铮誓言,化作一股不屈的意志,不仅支撑着他后续的所有行动,更让他从被动防守的困兽,彻底蜕变为一名主动出击的战场猎手。夜色渐浓,郑宏余依然孤军奋战,他深知,坐以待毙便是死路一条,突然,一个越军军官用不甚流利的中文朝他喊话,试图劝降,并承诺只要他缴械,便可免他一死。在这样生死关头,郑宏余心中怒火中烧,他紧紧握着枪,目光迅速扫视周围地形,最后落在不远处碉堡背后的一根树枝上。一个大胆的念头瞬间在他脑海中闪现,他迅速摘下自己的军帽,巧妙地挂在树枝上,让它在风中轻轻晃动,活像一个活生生的人影。这个简单的诱饵,成功迷惑了敌人,他们信以为真,纷纷朝着军帽所在的方向猛烈射击,白白浪费了大量弹药,郑宏余则趁机悄悄绕到碉堡另一侧,隐藏在暗处,静待敌人靠近。果不其然,很快三名越军士兵小心翼翼地走了过来,当发现那只是一顶帽子时,顿时露出疑惑的神情,就在他们愣神之际,郑宏余果断开枪,三名敌人应声倒下。一波未平一波又起,很快又有六名越军,在一名军官的带领下冲了过来,郑宏余心中冷笑一声,他瞄准,越军军官的脑袋立即开了花。直到机枪里的子弹彻底耗尽,战斗告一段落,他定神环顾,迅速搜刮了敌人的弹药,随后小心翼翼地朝着友军方向撤离。夜幕完全降临,郑宏余在复杂地形中穿梭,他已精疲力尽,却不敢有丝毫放松,在一棵大树后短暂休整时,耳边突然传来细微的脚步声。他警觉地屏住呼吸,只见七名越军士兵从侧面不远处经过,似乎并未察觉任何异样,郑宏余抓住这稍纵即逝的机会,立刻以大树的树干为依托,摆出跪姿,精准射出三颗子弹,三名敌人应声倒地。剩下的四人被这突如其来的打击彻底吓呆了,根本搞不清状况,以为中了埋伏,纷纷趴在草丛中一动不动。郑宏余没有恋战,趁机迅速撤离,消失在夜色中,继续深入山中寻求更隐蔽的藏身之处。经过一整天的战斗与转移,他的体力已接近极限,路过一个山洞,在确定没有危险后,他钻入其中,打算稍作休息。然而,睡梦中,他警觉地捕捉到一丝异常响动,猛然惊醒,果不其然,三名越军士兵正小心翼翼地从洞口摸了进来。千钧一发之际,郑宏余迅速掏出身上仅剩的最后一颗手榴弹,咬掉引信后毫不犹豫地朝洞口扔去。轰隆一声巨响,三名敌人被炸得血肉横飞,当场毙命。在战场上搏杀了整整一天,消灭了13名越军士兵后,郑宏余凭着生存的本能和对战友的牵挂,不得不继续前行。就在他拖着疲惫的身躯,朝着营地方向艰难跋涉时,他发现附近有一个同样穿着军装的身影,正是同连在战斗中掉队的新兵李西安。两位同样身处绝境的战士,在战场上意外重逢,这无疑是雪中送炭,孤身奋战了这么久,终于有了同伴,郑宏余的内心涌起了巨大的力量,自信心和斗志瞬间倍增。两人并肩前行,互相成为对方最坚实的后盾,当2月21日清晨的第一缕曙光洒向大地,郑宏余终于拖着疲惫到极致的身体,和同样脱力的新兵李西安,一步步走回了熟悉的营地。郑宏余,总共消灭了18名敌人,这个惊人的数字,以及他那份超乎寻常的沉着与勇敢,立刻在部队中传开,成为了一段传奇。很快,上级领导也得知了他的英勇事迹,授予他“战斗英雄”的光荣称号,他的名字,自此响彻军营,成为无数人心中的楷模与榜样。然而,命运对这位年轻的英雄似乎格外残酷,就在他声名鹊起、成为军中传奇之后不久,年仅23岁的郑宏余,在后来一次战斗中,不幸中弹牺牲,将他年轻而辉煌的一生永远定格在了那片无情的战场上。