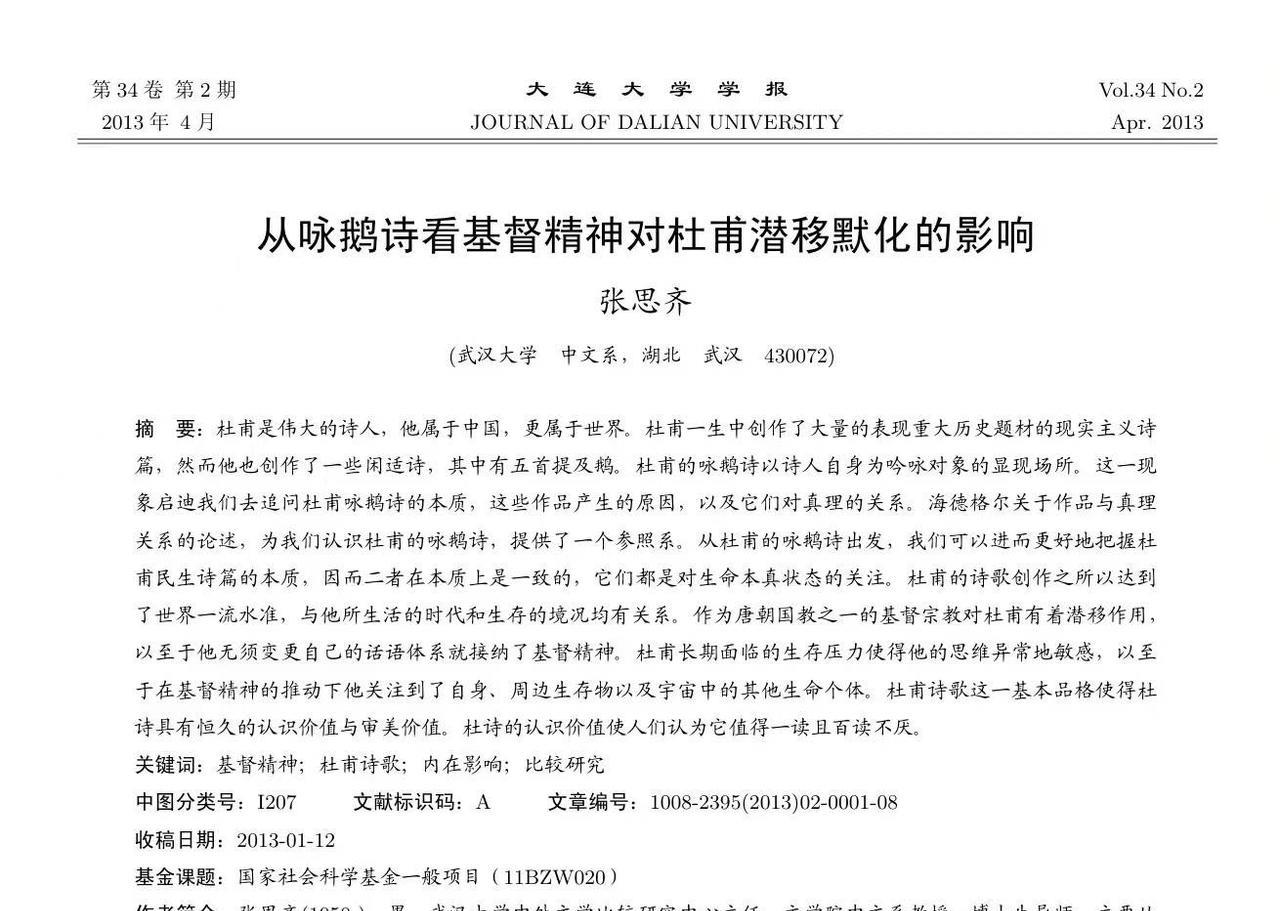

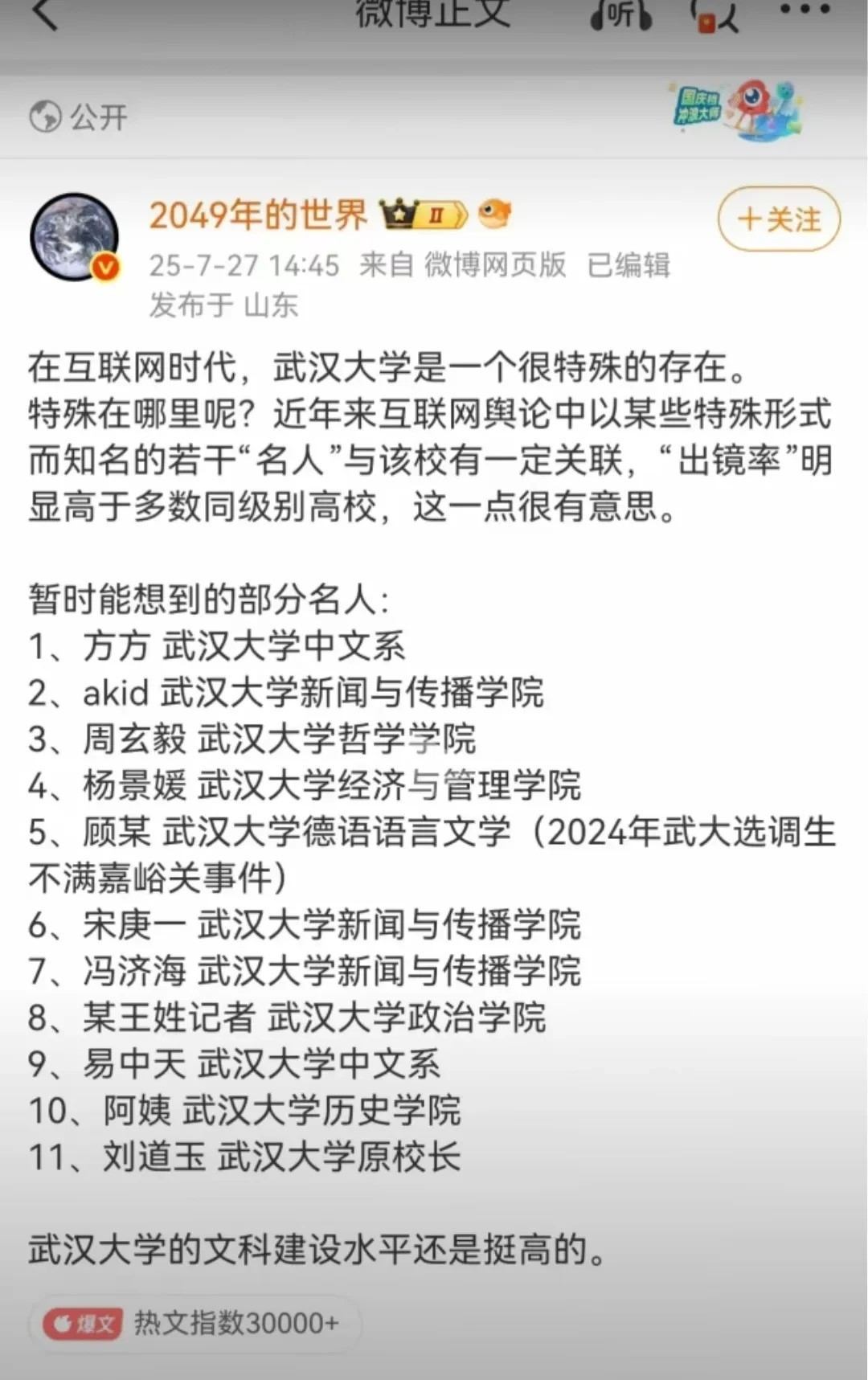

[太阳]武汉大学博士生导师、文学院中文系张教授,做梦也没想到自己的一篇证明“杜甫能写出《咏鹅》是因为受了西方影响”的论文,就这么水灵灵地从论文库里被抬了出来... (信息来源:中国新闻网——教授论文谈"基督精神对杜甫影响" 方舟子:这很搞笑) 这篇论文甫一亮相,便引爆网络,也在学术界激起不小的涟漪。相隔千年的杜甫与基督精神,就这样被一条看似严谨的学术锁链强行捆绑,这究竟是一次大胆的学术探索,还是一场荒腔走板的玩笑剧? 这位张教授教授并非无名之辈,他曾是武汉大学中外文学比较研究中心主任,学术履历横跨中西,也曾到哈佛、剑桥等顶尖学府访学。然而他退休后的这篇论文,他自己的学生看了都认为论证不够严谨,更像是“信手涂鸦”。 作者张教授教授认为,杜甫之所以能写出世界级的诗歌,不只因为身处大唐盛世,更因为巨大的生存压力让他的思维异常敏感,从而无意识地接纳了当时作为唐朝国教之一的基督教精神,将目光投向了更广阔的生命个体。 这并非张教授的一时兴起,有人发现,他此前已发表多篇类似主题的论文,致力于在《诗经》、白居易、李商隐等中华文化瑰宝中,寻找其与《圣经》和基督教精神的内在关联。 那么这篇出自名家之手的论文,其论证逻辑究竟能否站住脚? 一些批评者尖锐指出的,论文用以支撑“杜甫受基督教影响”的唯一历史依据,仅仅是“景教(基督教的一派)曾在唐代流行”这一宏观事实。可作者既没能提供杜甫曾接触基督教的任何史料,也未能构建起一条杜甫受基督教影响的基本链条。 有学者甚至反问,如果基督教精神对杜甫影响如此深远,怎么可能只在少数几首诗中留下些许若有若无的痕迹? 不过,相比史实考证上的硬伤,这篇论文背后折射出的文化立场更值得警惕。当一些学者急于用西方的理论框架和价值体系,来为中华文明的代表人物“加冕”时,问题的本质便不再是单纯的学术探讨了。 将“诗圣”杜甫的思想原创性,附会在外来文化潜移默化的影响,这何尝不是一种深刻的文化自卑?倘若我们理解自身文明的顶峰成就,都需要借助西方理论来背书,那对自身文化的敬意又从何谈起? 真正的文明对话,应当是立足于自身,清醒地交流互鉴,如那块静静矗立在汉文典籍之林中的唐代景教碑,既保持着自我身份,也记录着文化往来。学术研究需要的是能真正连通东西方文化血脉的通衢大道,而非生搬硬套的理论移植。 真正的学术尊严永远始于对历史真实的谦卑。杜甫之所以成为杜甫,他那“忧端齐终南”的沉郁,他那“安得广厦千万间”的胸襟,其力量深深植根于他脚下的东方大地与华夏文明的深厚土壤。 唐诗的光芒,如同长安城里的月光,曾照亮无数异域旅人的前路,但这光的本源,始终在东方。当我们仰望这份纯粹的华夏诗魂时,需要的不是外来的加冕,而是发自内心的敬畏与守护。 中西交流的文化学者,与其更多的目光放在将中国文化附会在西方文化的潜移默化的影响之下,不如更好地将中国自身的文化瑰宝,以准确的方式传递给外国友人,让他国更多地感受到中国文化本身的散发出的魅力。

评论列表