1955年,开国女将军李贞回乡探亲,遇到了打骂她的第一任丈夫古老三,当二人再相见时,古老三整日提心吊胆的。

那年的秋天,湖南浏阳永和乡的土路上扬起一阵熟悉的尘土,开国少将李贞的吉普车缓缓驶入村庄,车后跟着两名警卫员。

她摇下车窗,望着远处斑驳的土墙,那里有她六岁起当牛做马的古家老宅,村口槐树下蹲着个缩头缩脑的中年男人,正是她曾经的丈夫古老三。

这个当年动辄打骂她的男人此刻正把脑袋埋进膝盖,粗布裤腿上沾满泥点,手指无意识地抠着树皮,他听说童养媳成了将军,已经连着三天不敢回家睡觉。

李贞的指尖在车门把手上停顿了三秒, 她想起第一次见到古老三时,对方抡起竹条抽在她小腿上的血痕,想起寒冬腊月被逼光脚踩在结冰的洗衣板上,更想起那个雷雨夜,她蜷缩在猪圈里嚼着喂猪的糠麸,耳畔是古家姐妹嘲笑她"赔钱货"的尖笑。

这些记忆像烧红的铁钳,可当她真正站在古老三面前,却发现当年凶神恶煞的男人竟佝偻得像只虾米,浑浊的眼珠里全是惶恐。

警卫员刚要上前,李贞摆摆手,从兜里掏出三块银元放在树根旁,这个动作让古老三浑身发抖,他以为要挨枪子儿,直到听见吉普车远去的声音才敢抬头,发现银元在夕阳下泛着柔和的光。

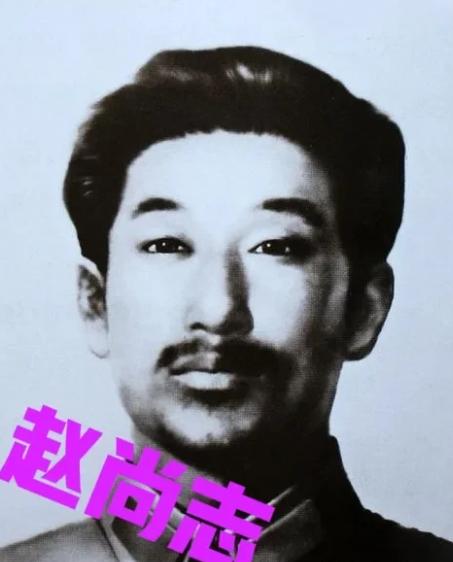

这个场景像极了李贞传奇人生的隐喻,六岁被卖作童养媳时,她连名字都没有,村里人都叫她"旦娃子"。

父亲去世后,母亲把六个女儿送得只剩两个,装米的陶瓮却还是很快见底,在古家的十年里,她每天要洗全家人的衣服、煮二十多口人的饭、伺候古家姐妹梳头洗脸,稍慢半步就会挨打。

有次她发烧烧得满脸通红,古老三的母亲却逼她冒雨上山砍柴,结果摔下山沟被树枝划得浑身是血。

这样的日子直到1926年春天,18岁的李贞听见山外传来"妇女协会"的风声,她剪掉象征童养媳的辫子,光脚跑了三十里山路,在登记表上写下"李贞"——忠贞的贞。

命运的反转来得比想象更猛烈,参加革命的李贞像颗火种,在浏阳游击队假扮新娘端掉团防局,背着大刀片参加秋收起义。

最危险的一次在1929年寒冬,游击队被逼到狮子崖绝境,怀孕的她高喊"宁死不当俘虏"带头跳崖,虽然被树枝接住保命却永远失去了孩子。

长征过草地时她高烧四十度,丈夫甘泗淇用绑腿布把她捆在马背上,自己啃树皮省下炒面喂她。

1955年授衔仪式上,周恩来亲手为她佩戴少将军衔,毛主席授勋时特意嘱咐摄影师:"一定要拍下女将军接勋章的历史镜头。"

但真正令人动容的不是军功章,而是她如何对待那些伤痕,成为高级将领后,有人建议她追究古老三的罪责,她只是摇头:"没有压迫人的旧社会,哪来打人的古老三?"

她把20多个烈士遗孤接到家中,给孩子们讲长征故事时从不提自己跳崖的壮举,反而总说炊事班老班长用身体护住粮袋的细节。

晚年住在漏风的四合院里,藤椅用了十五年舍不得换,两根金条遗产全捐给家乡建学校,工作人员整理遗物时,发现她保存最完好的是一张泛黄的妇女协会登记表,上面稚嫩的笔迹写着"李贞",那个在命运深渊里依然选择忠贞的姑娘。

当历史的风烟散去,我们记住的不该只是"唯一开国女将"的头衔,更是那颗被苦难淬炼却依然温暖的心。

就像她回乡时放在槐树下的三块银元,既不是施舍也不是报复,而是一个穿越风雨的灵魂对过去的温柔告别。

在女性依然面临诸多困境的今天,李贞的故事像盏不灭的灯,它告诉我们,即使用最卑微的出身开场,生命依然可以活成壮阔的史诗。