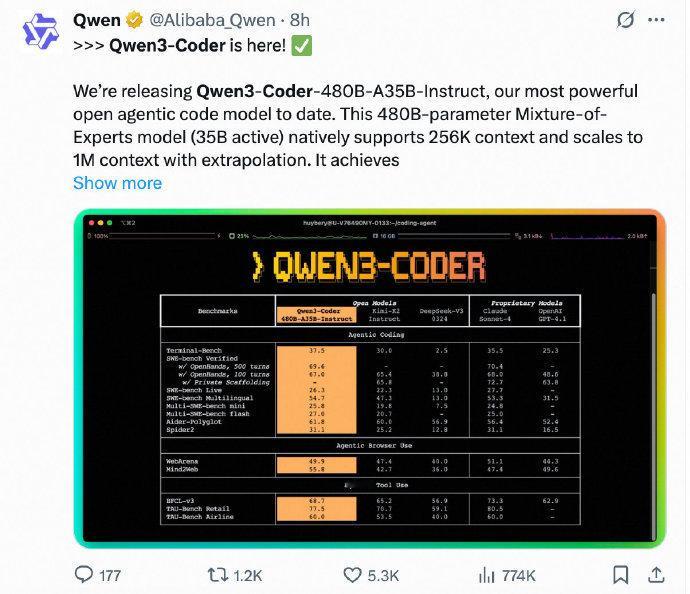

阿里AI研发:人才流失与战略承压 近年来,阿里巴巴在人工智能领域虽保持技术投入,但重大突破性成果相对有限。其核心研发团队通义实验室更遭遇持续性人才流失: 1. 核心骨干遭竞对“围猎” 2024年至2025年间,通义实验室十个月内连续失去三位关键技术负责人——大模型技术负责人周畅率团队跳槽字节跳动,语音负责人鄢志杰转投京东,多模态视觉负责人薄列峰加盟腾讯。三人均为P9-P10级高阶技术专家,直接导致语音、视觉、模型三大方向出现人才断层。 2. 年轻化策略引发内部张力 为应对人才危机,阿里火速提拔32岁的林俊旸(原M6模型研发成员)担任通义千问技术负责人,职级跃升至P10。但“火箭晋升”引发部分老员工不满,加剧了内部激励机制与人才保留的困境。 3. 战略方向承压 人才流失恰逢阿里向“世界模型”转型关键期。原计划通过视频-物理-行动融合技术追赶OpenAI,但核心岗位空缺迫使研发进度延后。同时,开源模型(如Qwen3)与商业化API的KPI冲突,进一步暴露了技术路线与商业落地的协同难题。 深层挑战 大厂高薪挖角折射出AI顶尖工程型人才的稀缺性,而阿里组织架构调整(如“1+6+N”变革)带来的不确定性,削弱了技术团队的稳定性。能否在算力投入(三年3800亿)与人才生态间找到平衡点,将决定其AI战略的长期竞争力。

![技术好到被怀疑是AI[墨镜]](http://image.uczzd.cn/11603269066427597829.jpg?id=0)