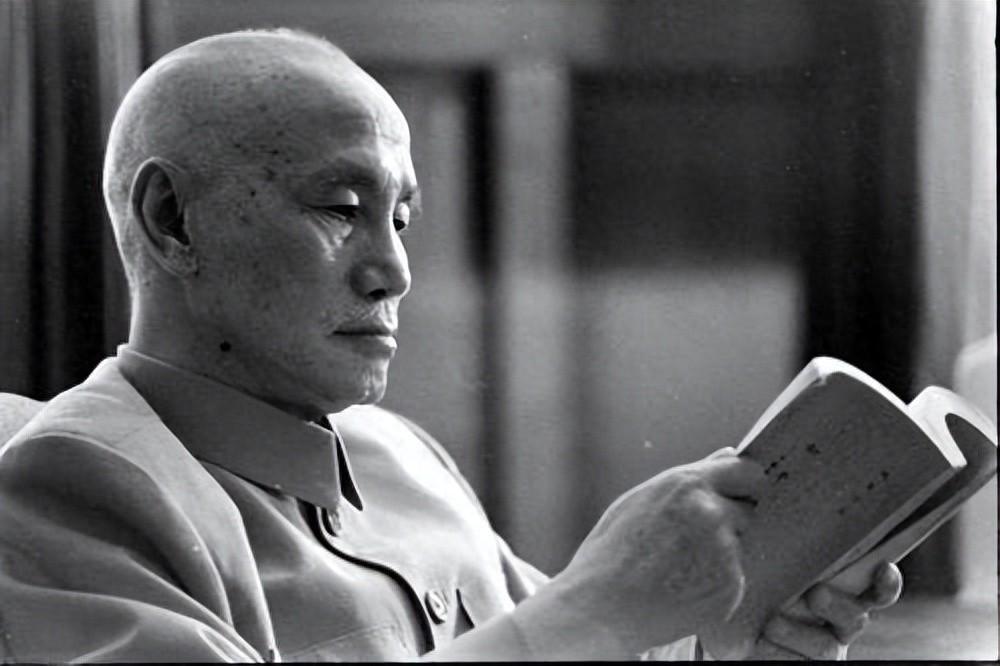

抗战时期,青海马家军残部在投降前,曾向解放军第2师的师长王尚荣提出过一些条件,王尚荣师长反驳道:“你们已经溃不成军,还有什么资格讲条作!投降可以保证生命财产安全,不投降就干净、彻底、全部消灭,何去何从,你们必须立即作出抉择。”

兰州战役于1949年8月26日落下帷幕,解放军的胜利旗帜在这座西北重镇高高飘扬,国民党的青海马家军主力在这场关键战役中遭受了毁灭性打击。

看到大势已去,马继援和马步銮选择了仓皇出逃,临行前,他们下令部队解散,战马改成耕马,武器埋藏地下,潜藏力量,等待“东山再起”的机会,丢下了群龙无首的庞大队伍,两人乘飞机匆匆离去。

这个军的高层核心一跑,剩下的大批部队立刻陷入混乱,在副军长赵遂等人的勉强带领下,这些残兵败将,如同惊弓之鸟,仓促逃回了青海的老巢。

然而,回到“家”的喘息之机极为短暂。解放军快速西进、直逼西宁的消息,如同乌云般压向这些惊魂未定的马家军高级将领,他们被迫再次聚集,在沉重的气氛中商讨这支残兵的出路。

会场里一片死寂,赵遂率先开口,打破了这令人窒息的沉默:“飞的已经飞了,我们这些飞不掉的,接下来该怎么办大家都说说吧。”

然而,他的话并没有激起讨论的涟漪。军官们你看着我,我看着你,没有人愿意第一个站出来说话。

每个人脸上都写满了迷茫和恐惧,过了许久,时任第100师上校参谋长的马元庆才站出来,他语气沉重,分析得也很实际:“我的想法是,向解放军投诚,人家领头儿的都跑了,我们还能硬撑什么?”

马元庆的话说出了残酷的现实,戳中了在场大多数人的想法,大家都清楚,与势如破竹的解放军对抗,无异于以卵击石。

然而,对清算的恐惧,尤其是历史上河西走廊事件可能带来的报复,像巨石一样压在心头,让他们迟迟下不了投诚的决心。

怀着能拖一时是一时的侥幸心理,这支残部从相对靠近西宁的地方,再次退缩,撤到了更偏远的上五庄和三角城一带,试图观望局势是否会出现奇迹般的转机。

仅仅短短十天后,解放军的快速部队就兵临西宁,9月5日,解放军第2师的第5团作为先头部队,昂首开进了青海省会西宁。

次日,更加强大的第1军主力和第2军第5师也顺利抵达,此时,整个青海境内,残存的马家军成建制部队,满打满算已不足三千人,完全被分割包围在几个孤立的地点。

就在这些人蜷缩在上五庄彷徨无措时,解放军的联络代表主动找上门来,传达了明确的指令,要求马家军残部立即放下武器投降,并告知他们西宁已经解放,解放大军即将接收整个青海。

内外交困,最后一丝幻想也破灭了,赵遂最终认清了现实,苦涩地叹息道:“向共产党投降,最怕的就是他们算河西的老账,现在我们只能写信表态投降,只希望他们能宽恕我们这些人。”

抱着最后一丝保全性命的期望,赵遂委派马文鼎和马元庆作为代表,前往已经被解放军控制的西宁进行谈判。

马文鼎心中忐忑,为了给残部争取一线“面子”,也为了自身地位考虑,他试探性地提出了一个要求:希望部队能按照“起义”的性质来投诚。

然而,他的试探立刻遭到了时任解放军第2师师长王尚荣的严词拒绝,王师长态度强硬,当场驳斥道:“你们溃不成军,已成案板鱼肉,还有什么资格讨价还价讲条件,愿意投降,可以保证生命安全和个人财产安全。”

面对解放军强大的军事实力和无懈可击的道理,马文鼎顿时语塞,他深知己方已无任何谈判的资本,不敢也无力再坚持所谓的“起义”名分。

事实上,解放军对放下武器的敌军官兵,历来执行的是明确的优待政策,这与后来网上某些别有用心的传言所说的“不接受投降”完全相反。

在解决了马家军残部的投降问题后,一项具体的政策在青海落地执行,凡是主动向解放军交出武器的马家军人员,无论官阶高低,也不论交出的是机枪、卡宾枪、步枪还是马刀,都能领取3块银元作为路费遣散回家。

这个举措旨在鼓励残兵败将们放下武装,安心回归社会吗,甚至有些士兵为了多领点钱,交上了一些破旧的、几乎无法使用的武器,解放军方面也依然信守承诺,按照事先公布的标准发放了银元,没有打丝毫折扣。

赵遂等人的犹豫彷徨,最终被无情的现实碾碎,王尚荣师长的严正警告,清晰划出了生与死的界限。

而后续解放军在青海执行的具体遣散政策,则以其实际行动印证了政策的严肃性,银元换武器的细节,军官获得保全的事实,都明明白白地戳破了后世关于“不接受投降”的无稽谣言。

这段历史启示深刻:在历史大潮面前,明智的选择是顺应大势,放下无谓的抵抗和幻想。而真正的力量,不仅在于战场上的所向披靡,更在于胜利之后的纪律严明和承诺如山,这才是赢得人心、巩固胜利的基石。

评论列表