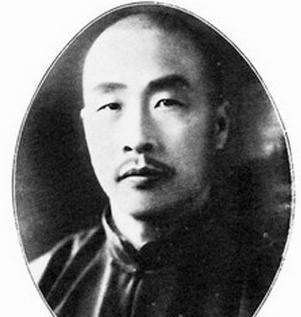

1985年的一天,文强来到原国民党军长郑庭笈的家里作客。郑庭笈是和杜聿明、宋希濂等一起被特赦出来的,他高高兴兴地从屋里拿出一张照片给文强看。文强一看,那是一张大约有一两百人合影,前排有一个女士,穿着红旗袍,其余的人都是一身西服。

而文强只看了一眼,便脱口而出:“蒋志云,这个人可不简单,本事大着呢,现在可是台湾那边的‘国大代表’,地位高得很。”

郑庭笈有些惊讶,问他们是否相熟,文强的语气里带着一种历经岁月的坦然,并声称他们是老相识了,有着过命的交情。

郑庭笈听着听着,更惊讶地发现,照片里的许多人文强都认得,他细细数下来,文强竟然能认出三四十张面孔,而郑庭笈自己使劲回忆,认识的也超不过五个。

原来,这张大合照里的人,大多数都是黄埔军校出身的校友,他们这次聚在一起,是为了庆祝蒋志云的寿辰。

郑庭笈感慨道:“一晃眼大家都这么大岁数了,还认识这么多老友,实在难得,你应该趁着还能走动,去台湾看看他们啊,顺便也瞧瞧海那边现在啥样了。”

这话像是一下子敲醒了文强,他何尝不想念那些分别多年的老同学、老战友,只是当时国内外的环境复杂,直接去台湾的想法,现实里行不通。

思来想去,他便有了新主意,想试试看能不能在美国和大家聚一聚,毕竟几十年音信全无,他心里多少有些打鼓,但还是抱着试试看的念头,郑重地提笔给蒋志云写了一封信,坦诚地表达了想去美国与他们重逢的心愿。

信发出后,回音来得比预想的快,她在回信中透露出抑制不住的高兴,对文强的提议表示热烈欢迎。

她在信里说,自己的女儿、儿子、儿媳,还有外孙这些亲人,都在美国旧金山定居,聚会的地点就定在旧金山,大家在那见面很方便。

一看老朋友这么爽快,文强那股子雷厉风行的劲头就上来了,他没有丝毫耽搁,立刻去找了时任全国政协副秘书长的朋友帮忙牵线。

很快,他就见到了邓颖超同志,向她详细汇报了自己的想法和计划,而邓颖超听了之后很重视,她对文强说:“你认识这么多台湾那边的重要人物,特别是蒋志云女士,她在沟通两岸关系上,能起到别人起不到的作用啊。”

她非常明确地表达了对文强这次行程的支持,“一方面因为黄埔的关系,不少同学战友在那,另一方面我在那边工作时也认识一些人。”文强解释道。

邓颖超听了,点头表示理解,接着关心地询问文强接下来具体的打算和细节安排。

其实文强心里早有了盘算,他条理清晰地回答:“见老朋友叙旧当然是题中之义,但我此行的主要目的,是想通过他们,更深入了解台湾的真实情况。”

他很清楚自己出去的一举一动,代表的是国家的形象,所以该说什么,做什么,参加哪些活动,他都会事先拟好详细的计划和方案,报请有关部门认真审查把关,绝不会任性行事。

考虑到出行的花费,邓颖超特别说明:“所有的费用,我会协调相关单位来解决,按制度办事就行。”

文强却坚定地表示:“别,邓大姐,除了来回的机票钱,其他开销我自己承担就行,而且我决定一个人去,不麻烦组织派工作人员陪同,尽可能不给国家增加负担。”

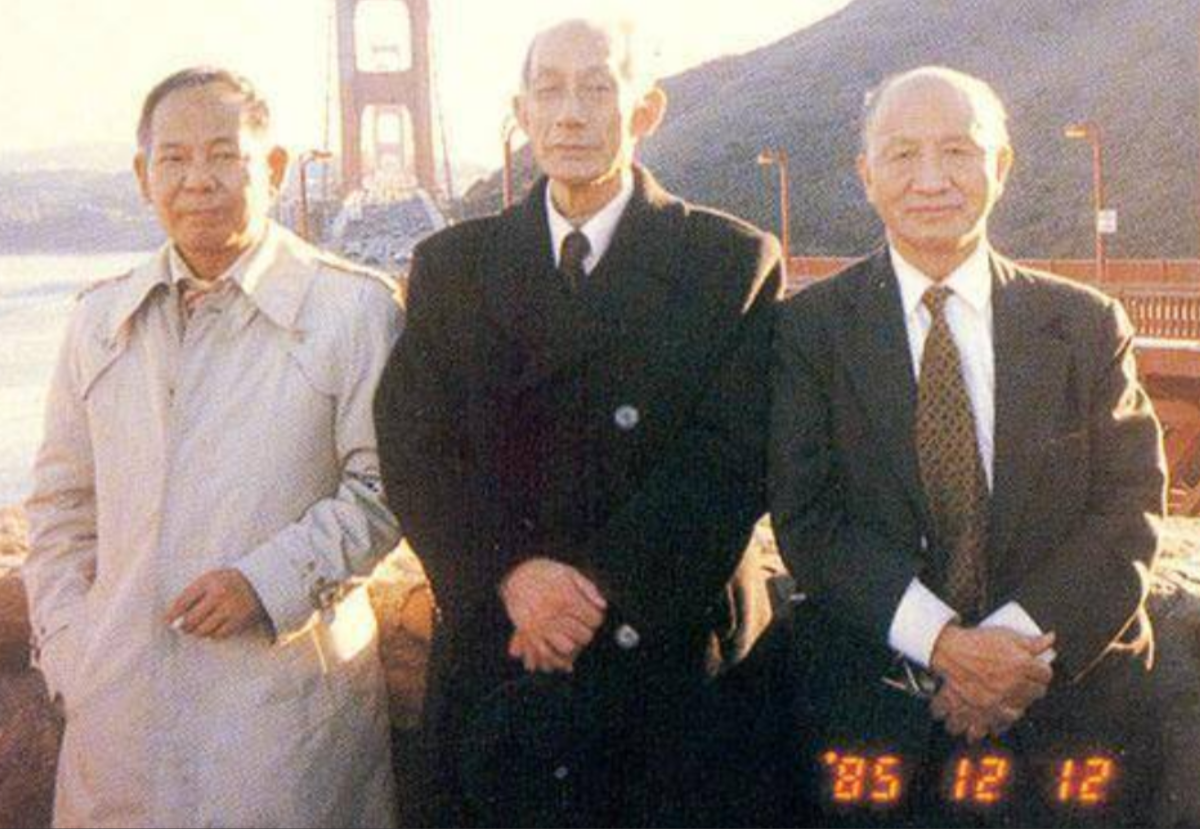

时间来到1985年的9月20日,他搭乘飞机,横跨浩瀚的太平洋,经过漫长飞行,终于降落在美国旧金山的机场。

刚下飞机,一位美籍华人就迎了上来,先是习惯性地用英语和文强打招呼,文强听了,直接开口道:“都是中国人,还是讲中国话吧。”

那位接待人员略显歉意,赶紧改用中文说道:“文将军您说的对,是我们工作习惯了,请跟我来,外面有位夫人带着全家人正等着接您呢。”

虽然时光流转了几十年,岁月的痕迹写在脸上,但文强还是一眼就认出了蒋志云和她的丈夫,老友重逢,激动之情溢于言表,他们紧紧拥抱在一起。

蒋志云依旧是当年那副干脆利落的性格,寒暄还没两句就开腔道:“走走走,先去我家里,好好给你接风洗尘。”

她已经安排好了一趟整整跑十个州的大计划,每到一个州都有等着跟他叙旧的老相识,吃喝聚会都安排上了,所有的花销也都包下了。

这么多年过去,蒋志云还是那么古道热肠、出手大方,这样安排下来,行程漫长,花费肯定不小,但面对老友一片赤诚的热情,文强除了感激地接受这份好意,没有其他选择。

接下来的日子,他就按照蒋志云的精心安排,开始了在美国十个州的走访行程,这一跑,就是整整三个月。

通过这趟行程,他 真是不虚此行,不仅仅是和老友们再续情谊,更重要的是,他深入细致地了解了美国和台湾在经济、社会发展方面的许多一手情况。

同时,他也抓住各种机会,实事求是地向美国各界人士介绍新中国的真实面貌和发展成就,在一定程度上增进了相互了解。

可以说,这趟跨越太平洋的重逢之旅,满载着历史的温情和时代的责任,画上了一个意义深远的句号。