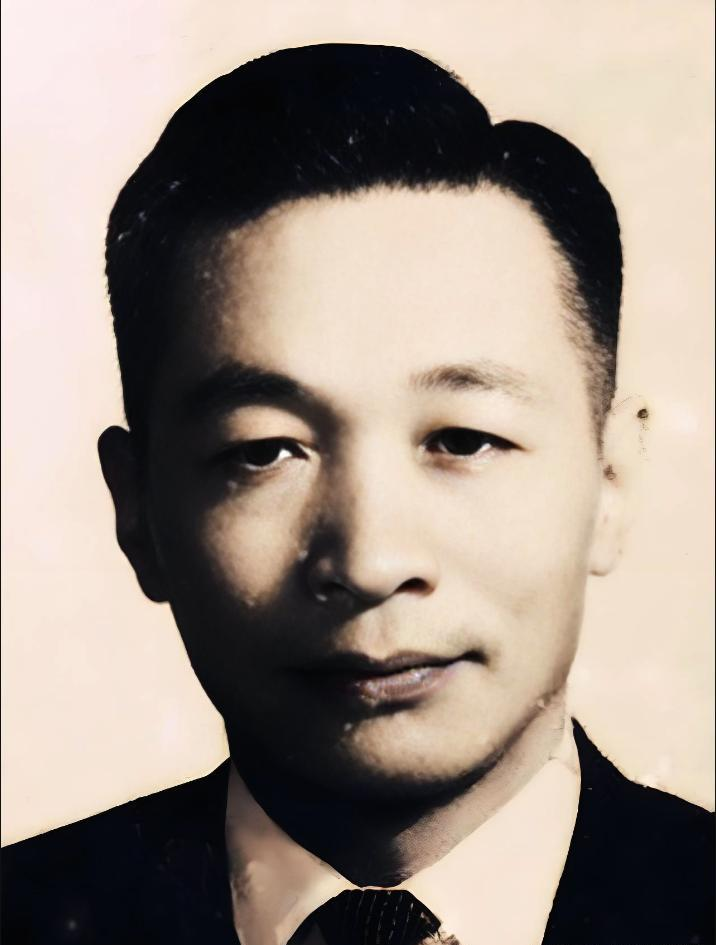

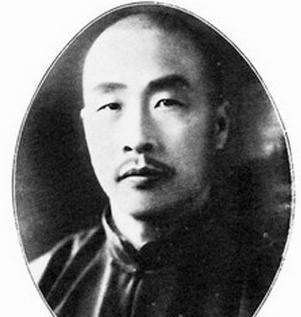

1938年,钱大钧黑着脸走进军统湖北站,当着众特务的面,一枪击毙了特务处长杨若琛,道:“谁再敢告黑状,这就是他的下场!” 1936年的西安,那场著名的“兵谏”,蒋介石被扣,钱大钧作为侍从长,在华清池拼死护驾,身中数弹,差点就去见了阎王。按理说,这是妥妥的忠臣义士,是拿命换来的功劳。可事情坏就坏在,另一个人的出现,他就是戴笠。 戴笠这个名字,大家都不陌生。军统的扛把子,蒋介石最锋利的一把“刀”。西安事变一结束,戴笠就在老蒋耳边吹风了,说钱大钧之前轻信张学良,把委员长的专列给交出去了,这才导致后路被断。话里话外,暗示钱大钧有“通敌”的嫌疑。 这话有多毒?它不给你讲证据,直接攻击你的忠诚。蒋介石是什么人?出了名的多疑。他立马找来钱大钧当面对质。钱大钧百口莫辩,情急之下,当着所有人的面,“刺啦”一声撕开上衣,露出还在渗血的伤口,这才勉强自证清白。 这事儿对钱大钧来说,是奇耻大辱。命差点没了,回来还要被人戳脊梁骨。从那时候起,他和戴笠的梁子,算是彻底结下了。更关键的是,蒋介石心里也埋下了一根刺。他虽然没再追究,但对钱大钧的信任,显然已经打了折扣。 1938年,抗战正酣。钱大钧时任航空委员会主任,在他的操持下,中国空军在陈纳德等人的协助下,打出了几个漂亮仗,给日寇造成了不小的打击,一时间声名鹊起。眼瞅着钱大钧要东山再起,戴笠那边又出手了。 这次出头的是军统湖北站特务处长杨若琛。这个人,可以说是戴笠的忠实马仔,他开始接二连三地往重庆发密电,告钱大钧的黑状。一开始还只是说他“指挥失误”,后来胆子越来越大,竟然伪造证据,诬告钱大钧“通共”。 这一下,是彻底踩了钱大钧的底线。在那个年代,“通共”这两个字,比什么都致命。钱大钧的怒火彻底被点燃了。他意识到,跟军统这帮人讲道理、走程序,根本没用。你跟他们讲规矩,他们跟你耍流氓。对付流氓,唯一的办法就是比他们更狠。 钱大鈞没有找任何人,单枪匹马,直闯军统湖北站。当着一屋子特务的面,指着杨若琛的鼻子,历数其罪,然后“砰”的一声,干净利落。那句“谁再敢告黑状,这就是他的下场!”,每一个字都像冰碴子一样,砸在所有特务的心里。 他这话是说给谁听的?当然是说给远在重庆的戴笠听的。意思很明白:我钱大钧不是泥捏的,想搞我,就得有把命搭上的准备。 这事儿最妙的地方在于戴笠的反应。按理说,自己的得力干将被人家冲进门打死了,这脸打得“啪啪”响,他应该暴跳如雷才对。可戴笠呢,出奇地冷静,甚至有点“怂”了。他没有公开报复,只是把这事儿按“内部矛盾”给压了下去。 戴笠是聪明人。他知道,杨若琛伪造证据在先,自己理亏。更重要的是,他掂量出了钱大钧背后的分量。钱大钧是黄埔军校的元老教官,在军队里门生故旧遍布,是整个黄埔系军事集团的代表人物之一。如果为区区一个杨若琛,跟整个军方势力撕破脸,那军统的好日子也到头了。 这件事,其实也折射出蒋介石的驭人之术。他乐于见到手下这两大势力——军队和特务,相互制衡,谁也别想一家独大。钱大钧敢开枪,是他算准了蒋介石不会为了一个特务而动摇军心。戴笠选择隐忍,也是他看透了老板的心思,知道此时硬碰硬,吃亏的肯定是自己。 这就像一个看不见的权力天平,蒋介石在中间稳稳地扶着。戴笠和钱大钧,就是天平两端的砝码。他们的斗争,从西安一直持续到抗战胜利。戴笠也没闲着,后来一直派人盯着钱大钧,想从“贪污军饷”这类经济问题上找突破口,但始终没能把他彻底扳倒。 军统特务头子沈醉晚年在回忆录里写过一件事,他说自己当特务时,最怕见三个人:一个是顶头上司戴笠的老婆柯漱芳,一个是蒋介石,第三个就是钱大钧。理由是,钱大钧不讲情面。能让沈醉这种老牌特务都感到害怕,足见钱大钧的威严和手段。 1946年,戴笠飞机失事,离奇身亡。这场持续了十年的“刀剑之争”才算画上句号。钱大钧晚年回忆起这段往事时,曾不无感慨地说:“戴笠的权术如刀,我的直来直去似剑,刀剑相击,两败俱伤。” 一语成谶。到了台湾后,这位曾经的“八大金刚”也迅速被边缘化,最终在落寞中走完了自己的一生。那些曾经的权势、恩怨、杀伐决断,最终都化作了史书上几行冰冷的文字,留给后人无尽的唏嘘。