粟裕根本不会打仗!”1958年,陈赓大将进京开会,竟然看到有人大放厥词,陈赓当即反驳:“粟裕不会打仗,中国还有谁会打仗,请站出来,让我见识见识。”

1958年秋天,在军委扩大会议上,气氛原本热闹,但突然变得一片安静。

大家都不出声地听着,粟裕将军被人批评。

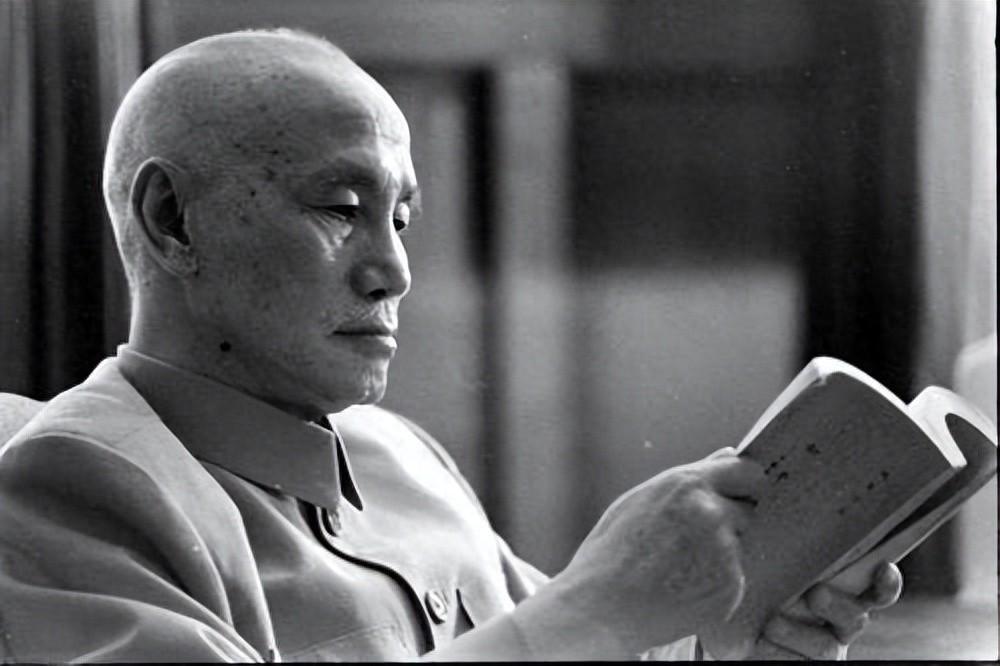

粟裕因为打仗赢了很多次,被人叫"战神"。

可现在有人对他不满,说一些苛刻的话,甚至翻旧账。

会场里的人都很吃惊,包括熟悉粟裕的人。

就在这时候,一直没说话的陈赓猛地站起来。

他脸色很严肃,对着那些批评者说话,语气很激烈地维护粟裕。

这两人为什么关系这么好呢?

那得从很多年说起。

他们都是革命战士,年轻时一起打仗,互相帮过很多忙。

粟裕年纪轻轻,才二十岁就参加革命队伍。

他出身普通家庭,没上过正规军校,但打仗时不断学习经验,慢慢变成一个好指挥官。

那时候中国到处打仗,革命很艰难,粟裕和战友们一样,忍着伤痛坚持冲在前面。

他参加过南昌起义,后来在不同的战场跑,冒着生命危险战斗,越来越有名气,大家觉得他勇敢又顽强。

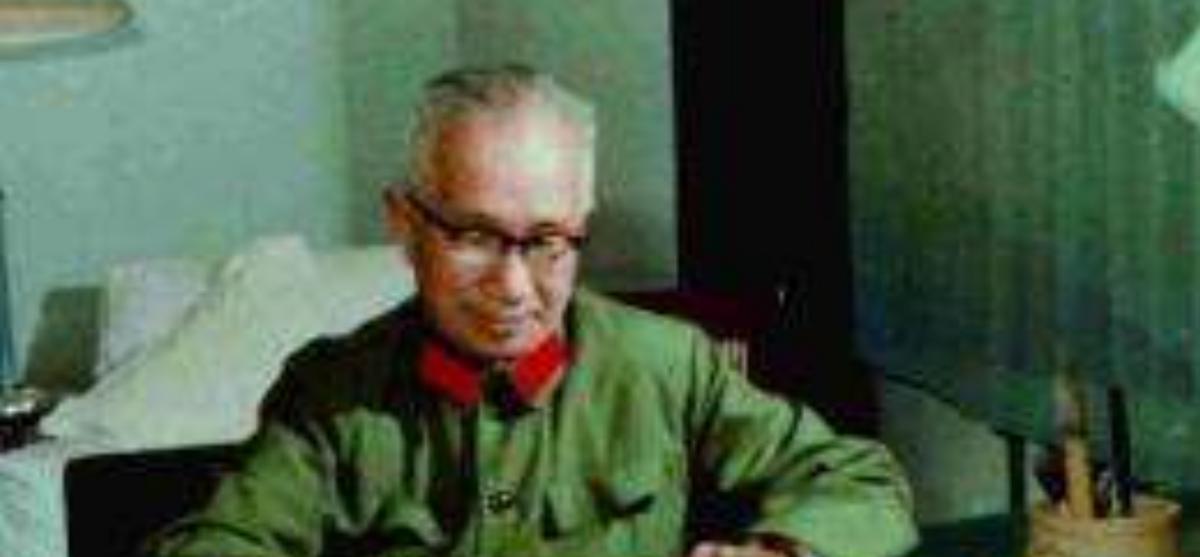

陈赓也是差不多的路。

他从小就想为国家出力,在军事上很有天赋。

性格里带点幽默和风趣,但战场上却非常果断和冷静。

他的聪明和判断力在队伍里很突出,常常靠自己的办法改变战局。

他和粟裕的经历性格不一样,但都有一颗不怕死的心,拼命为解放事业奋斗。

1947年秋天,命运让他们第一次碰面。

那时候解放战争打得激烈,中央调派部队,两人各自带队来到同一个战场。

见面时没多客套,直接相互尊敬。

陈赓开口就夸粟裕的战绩,粟裕因为内向,有点害羞回应。

短短几句话,就打下了深厚的友谊。

从那以后,他们经常并肩打仗,在炮火中建立起信任和默契。

陈赓的冷静指挥让士兵们安心,粟裕的坚韧果敢给队伍带来力量。

战争年代里,两人在不同地方互相支持,成了最可靠的战友。

粟裕出发前常找陈赓聊几句战术,陈赓也总关注粟裕的情况,随时准备帮一把。

战争磨练着他们,让他们一起经历生死,互相看对方的信念。

陈赓的刚强和粟裕的坚持,在枪林弹雨中越磨越光。

有一回,在一场突围战中,粟裕受了重伤,但硬撑着不退出,直到任务完成了才让人送走。

这样的事发生过多次,每回都加深彼此的信任。

解放战争的关键时刻,粟裕指挥淮海战役,打得非常漂亮,七次交手七次胜利,传遍全国,战术被人称"神仙战"。

林彪也称赞粟裕的打法厉害。

这场大战让粟裕在军事上得到认可,陈赓他们更佩服他。

陈赓自己也在战役里出大力,两人虽然不在一个地方作战,但互相关注进展,一起推动胜利。

战场上的这份信任,成了他们后来的基石。

新中国成立后,大家忙着重建国家,军队也要现代化。

粟裕当了总参谋长,责任重大,除了搞军队建设,还管人才培养。

有一次,国家要他帮忙建哈尔滨工业大学,他毫不犹豫推荐陈赓当校长。

粟裕知道陈赓的能力和魄力,很适合这份工作。

陈赓没让人失望,他把学校管得井井有条,一步一步培养军事人才,学校渐渐成了有名的地方。

1958年那场军委会议,本是好意讨论国事,但粟裕说话直,锋芒太露,结果惹来批评。

这些指责让粟裕意外,也让在场的将领们吃惊。

粟裕的才华和战绩是铁打的事实,但那时有些人借机打压他,嫌他太突出。

会议场面很沉闷,不少人不敢吱声。

陈赓心里窝火,忍不住站了出来,大声反驳那些人,维护战友的名誉。

他的话不多,但句句直击要害,让批评的人闭了嘴。

这不光是对粟裕的支持,更是陈赓对自己信仰的坚持。

粟裕在他眼里,就是一路走来的好兄弟。

会议结束后,陈赓私下找粟裕谈心,提醒他以后说话小心点,别招来麻烦。

粟裕心里憋屈,但感谢陈赓的关心,后来学会了低调做人。

两人话不多,可心意相通,用这种方式表达默契。

谁知没几年,陈赓得了心脏病,但他硬撑着工作不停歇。

1961年,他们又见了面,回顾过去打仗的日子,聊聊往事。

谁想到这是最后一次。陈赓去世的消息传来,粟裕伤心过度,当场晕倒。

身体再弱,粟裕也坚持帮陈家人处理后事,送战友最后一程。

陈赓走后,粟裕心情低落很久。

后来他慢慢退出核心岗位,直到逝世十年后才被恢复名誉。

在历史的变迁中,粟裕从没改变自己的信念,陈赓的友情成了他一辈子的回忆。